- Home ›

- Spenden+Helfen ›

- Ihre Spende schafft Artenvielfalt

Ihre Spende schafft Artenvielfalt

Am gesamten Grünen Band vernetzen wir Biotope. Wir wollen auf diese Weise Arten helfen, sich zu stabilisieren und auszubreiten. Wie es im Bayerischen Wald läuft? Lesen Sie selbst.

September 2022. Eine schmale Straße führt durch das enge Rothbachtal vor den Toren des Nationalpark Bayerischer Wald. Links und rechts Wiesen, die kniehohen vergilbten Gräser umgelegt vom Herbstregen. Dazwischen wachsen Wildkräuter mit ihren tiefgrünen Blättern, recken sich verblühte Stauden, locken unscheinbare letzte Blüten Schmetterlinge und andere Insekten. In regelmäßigen Abständen Lesesteinriegel. Das sind schnurgerade Steinwälle, die früher von den Acker- und Wiesenflächen aufgelesen und als Begrenzungen aufgeschichtet wurden. Büsche, Bäume und Heidelbeersträucher wachsen zwischen vermoosten Steinen. Zwischen wilden Haufen aus Wurzelstöcken, Ästen und Gesteinsblöcken fügt sich ein Weiher in die vielfältige Landschaft. Im Tal murmelt das namensgebende Bächlein. Baumgruppen verdichten sich im Hintergrund zum allgegenwärtigen Fichtenwald.

Hier und da schneiden knöcheltiefe Gräben die Wiesen. Denn diese wurden einst als sogenannte Wässerwiesen bewirtschaftet. Die Bewässerung, brachte unter anderem die Schneedecke im Frühjahr schneller zum Schmelzen und so die Natur früher zum Erwachen. Ein Paradies für Amphibien und Libellen. Das mineralstoffreiche Bachwasser sorgte zudem für die einzigartige Zusammensetzung der Pflanzenwelt. Gleichzeitig verbesserten sie den Wasserrückhalt – wirksamer Hochwasserschutz gerade zur Schneeschmelze im Frühjahr und effektiv gegen sommerliche Trockenheit.

Durch die einzigartige Nutzung des Landes haben die Bauern in der Region über Jahrhunderte diese naturschutzfachlich wertvollen Offenlandbiotope geschaffen. So nennt Tobias Windmaißer das. Unser Projektmanager im Biotop-Vernetzungsgebiet Innerer Bayerischer Wald hat eine Familie mit zwei Kindern, ist aus Berufung Naturschützer und ein wandelndes Wiki, was die Pflanzen- und Tierwelt und ihre Lebensräume hier angeht. In seiner Freizeit arbeitet er auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit.

Als Tobias Windmaißer vor zwei Jahren in das Rothbachtal kam, war das Offenlandbiotop dabei zu verschwinden und mit ihm die Vielfalt des Lebens. Vor allem Fichten aber auch andere Bäume bildeten immer dichtere Bestände. In ihrem Schatten, unter zugewucherten Lesesteinriegeln, verlandeten Teichen und Wässergräben erkannte er das große Potenzial der Flächen z. B. für Arten wie Arnika oder Schwarze Teufelskralle. Entschlossen machte er sich an die Rettung des Biotops.

Der Inhaber der Fläche war schnell überzeugt. Die Rettungsmaßnahmen hat Tobias Windmaißer mit ihm abgestimmt. Die notwendigen Mittel für die Umsetzung kamen durch Spenden und einen Antrag an den Bayerischen Naturschutzfonds zusammen.

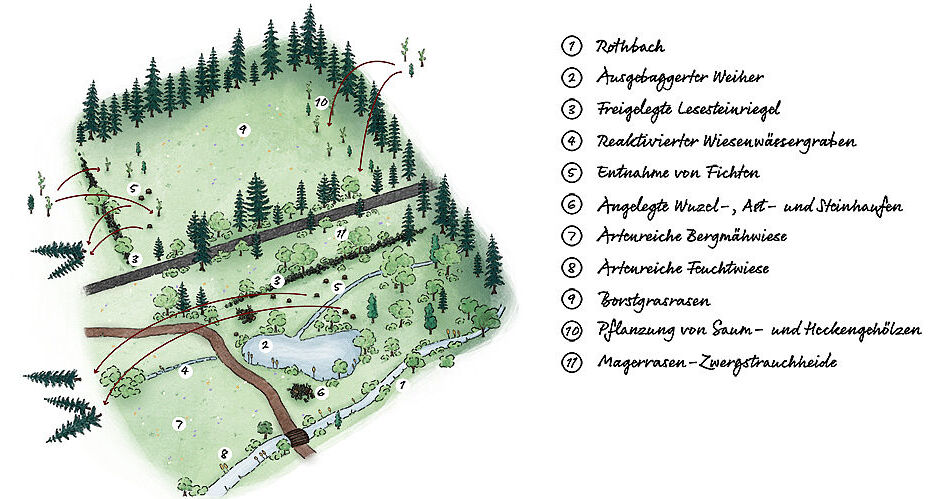

Die Rettungsmaßnahmen – umgesetzt mit Ihrer Spende

Die Flächen wurden per Hand und mit Spezialmaschinen von einem Teil der Fichten befreit. Die Stämme wurden abtransportiert, ein Teil des Holzmaterials mit Ästen und Steinen zu großen Haufen aufgeschichtet. Diese Totholzhaufen bieten Verstecke für kleine Säugetiere. Für ihre Nahrungsquelle, Würmer und Insekten gleich mit.

Lesesteinriegel wurden vom übermäßigen Bewuchs befreit, auf den Wiesen die aufkommenden Jungfichten entfernt. Ein Jahr später kann die Sonne das Gestein der Lesesteinriegel erwärmen – Lebensraum für Amphibien und Kreuzotter. Als Kaltblüter sind sie auf regelmäßige Sonnenbäder angewiesen.

Am Waldsaum wurden wertvolle Gehölzarten wie Weißdorn (Crataegus spec.), Berberitzen (Berberis vulgaris), Schlehe (Prunus spinosa) und weitere typische Saum- und Heckengehölze sowie seltene Baumarten wie Wildapfel, Eiche und Ulme gepflanzt. Dieser vielfältig strukturierte Übergang von Wald zu offenen Wiesen ist ganz entscheidender Lebensraum für Vögel und kleine Säugetiere.

Der nicht mehr bewirtschaftete wertvolle Borstgrasrasen wurde wieder in Pflege genommen und hier heimischer Wacholder gepflanzt.

Die verlandeten und zugewachsenen Teiche wurden wieder ausgebaggert, zugleich naturnäher gestaltet und an ein kleines Rinnsal angeschlossen, das sich auf den Rothbach zuschlängelt. Ein alter aber gut erhaltener Wässergraben wurde wieder mit Wasser beschickt - gleichermaßen ökologisch wie kulturhistorisch wertvoll. Bereits im ersten Jahr dienten Weiher und Gräben als Laichgewässer für Amphibien Es entwickelten sich tausende von Grasfröschen und hunderte Bergmolche.

An den Ufern und im Umfeld siedelten sich rasch Stauden wie Sumpf-Kratzdistel, Verschiedenblättrige Kratzdistel oder Greiskräuter an, welche einen besonderen Blütenreichtum für die Insektenwelt mit sich bringen. Ursprünglich verbreitete und heute gefährdete Kräuter wie Schwarze Teufelskralle, Weichhaariger Pippau oder die einheimische, Gewöhnliche Goldrute wurden an den Gewässerufern gepflanzt.

Als besonderer Höhepunkt konnte in der wesentlich struktur- und lichtreicher gestalteten Aue die stark gefährdete Waldbirkenmaus nachgewiesen werden.

Für diese vielfältig strukturierten Flächen wäre eine Beweidung ideal, z. B. durch Schafe. Solange sich jedoch Schäfer oder Schäferin nicht finden lassen, werden die Wiesenteile von Landschaftspflegern gemäht. Das Mähgut wird abtransportiert. Nur so können die typischen artenreichen Magerrasen erhalten werden. Künftig soll ein Landwirt aus der Region die Aufgabe übernehmen.

Steckbrief Waldbirkenmaus

Waldbirkenmäuse leben in Gemeinschaften mit nur sehr wenigen Individuen in relativ großen Revieren (fast ein Hektar). Die Maus mit dem charakteristischen Aalstrich auf dem Rücken ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 50 bis 75 Millimetern ein Winzling – aber in Feuchtflächen den größeren Arten weit überlegen. Statt durch die Nässe zu laufen, bewegt sie sich kletternd an Stauden und Gebüschen. Die sensible Art braucht ein Mosaik an Lebensräumen: Hochstauden für den Nestbau, Freiflächen für die Nahrungsaufnahme und Wald für den sehr intensiven Winterschlaf, der Anfang Oktober beginnt und bis zu 7 Monate dauert.

Wertvolle Biotope werden vernetzt

Tobias Windmaißer schafft auf 40 verschiedenen Biotopflächen Lebensräume für gefährdete Arten. Auch direkt am Rothbach, etwa 500m südlich liegt eine knapp 0,6 ha große BN-Fläche. Sie konnte mit Hilfe von Spenden und einer Förderung durch den Naturschutzfonds bereits vor einigen Jahren erworben werden. Durch Tobias Windmaißers fachkundige Pflege konnten so ziemlich alle Biotoptypen realisiert werden, die man sich auf so einer Fläche denken kann. Es gibt Anteile eines Niedermoores, im Mittelteil eine bemerkenswerte Verzahnung aus Borstgrasrasen und Zwergstrauchheide, bestehend aus Heidelbeere und viel Preiselbeere. Ein Wässergraben wurde reaktiviert. Entlang des Rothbachs können Pflanzen und Tiere wandern und neue Lebensräume erobern. Offensichtlich hat das in diesem Jahr schon mit einigen Arten geklappt.

Wer unsere Fläche noch bewohnt

Tobias Windmaißer, BN-Projektmanager für das Vernetzungsgebiet Innerer Bayerischer Wald

Landschaftspflege mit Rindern, Sense und Motorsäge: Vielfalt auf kleinstem Raum

Teile der südlichen Fläche konnten vernässt werden. In die nässesten Bereiche wurden zwei Soden Sumpfbärlapp (Lycopodiella unundata) gesetzt, um diese Moorart hier zu etablieren. Im August war diese noch gut erhalten. Im kommenden Jahr soll noch Weißer Schnabelried (Rhynchospora alba) hinzukommen.

Im vergangenen Winter wurde der massive Aufwuchs an Jungfichten (Suksession) entfernt und Bereiche am Rothbach erstmalig zur Förderung der Hochstaudenfluren gemäht. Im August wurde die südliche Hälfte mit Rindern beweidet. Die südliche Hälfte sollte ebenfalls einer regelmäßigen Streuwiesenmahd unterzogen werden, ggf. mit sporadischer Beweidung. Das Flächenstück unterhalb des Wässergrabens soll als gemähte Wässerwiese betrieben werden.

Die Artenvielfalt ist sogleich explodiert. In dem für sie perfekten Lebensraum wurde die Waldbirkenmaus nachgewiesen. Im frisch reaktivierten Wässergraben waren zahlreiche Kaulquappen des Grasfrosches zu finden. Im angrenzenden Bach wurde Bach-Quellkraut (Montia fontana) gefunden (Soll durch das Artenhilfsprogramm gestützt werden).

Außerdem hier zu Hause: Waldbirkenmaus, Haselmaus, Grasfrosch, Bergmolch, Kreuzotter, Waldeidechse und Ringelnatter. Hufeisen-Azurjungfer, Adonislibelle, Zweigestreifte Quelljungfer und der Randring-Perlmuttfalter. Er steht auf der Roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten.

Schirmart Mensch

Manche Tierarten werden als Leit- oder Schirmarten bezeichnet. Dazu zählen z. B. Waldbirkenmaus, Birkhuhn oder Kreuzotter. Sie stellen hohe Ansprüche an ihren Lebensraum. Wo sie leben, fühlen sich unzählige andere Tier- und Pflanzenarten wohl. Sie gedeihen sozusagen unter ihrem Schirm. Jahrhundertelang war der Mensch Schirmart im Inneren Bayerischen Wald. Er hat durch seine Bewirtschaftung Lebensräume für unzählige andere Spezies geschaffen. Weil diese Form der Landwirtschaft nicht mehr einträglich genug ist, verlieren Menschen, Pflanzen und Tiere diese einzigartige Kulturlandschaft. Dank zahlreicher Spenden von Naturfreundinnen und -freunden und Menschen wie Tobias Windmaißer sind wir als Schirmart ins Rothbachtal zurückgekehrt.

Wie funktioniert ein Flächenankauf?

Manchmal beginnt es mit einem Anruf vom Mitarbeiter einer unteren oder oberen Naturschutzbehörde, dass eine ökologisch wertvolle Fläche zum Verkauf steht, ob wir da etwas machen können. Oft erhalten wir solche Informationen in persönlichen Gesprächen direkt vor Ort. Manchmal recherchieren wir selbst die Eigentümer*innen von Flächen mit hohem Potenzial und gehen dann auf sie zu. Die Basis ist immer das Vertrauen, dass unserer Arbeit entgegengebracht wird. Dafür stehen unsere lokalen Projektmitarbeiter*innen und die ehrenamtlich Aktiven vor Ort in den Kreis- und Ortsgruppen.

Sie schätzen das ökologische Potenzial einer Fläche ein: Bieten sie bestimmten gefährdeten Arten Lebensraum? Können sie isolierte Biotope vernetzen und Tier- und Pflanzenarten die Möglichkeit zur Ausbreitung geben? Wenn eine grundsätzliche Einigung getroffen ist, entwickeln sie einen detaillierten Plan für sogenannte naturschutzfachliche Maßnahmen, um die Fläche aufzuwerten.

Damit können wir dann meist eine Förderung beim Naturschutzfonds beantragen. Die kann bis zu 90% des Kaufpreises ausmachen. Die übrigen 10% bringen wir durch Spenden ein. Hinzu kommen die Kosten der Kaufabwicklung, z. B. für die notarielle Beglaubigung. Das muss oft sehr schnell gehen. Mit anderen Worten: Die Spenden müssen schon da sein, die kompetenten und eingespielten Kolleg*innen sowieso.

Erst dann kommt der Teil um den es eigentlich geht: Die Maßnahmen auf der Fläche, langfristige Pflege organisieren – oft mit lokalen Landwirten, beobachten, wie sie sich entwickelt.

Für das Team der Liegenschaftsverwaltung in Regensburg heißt das im Alltag: Formulare, Urkunden, Anträge, Abrechnungen, Berichte … Wir verwalten inzwischen über 2.700 Hektar Naturschutzflächen in ganz Bayern. Hinzu kommen 800 Hektar Pachtflächen.

Stefan Maurer, stellv. BN-Landesgeschäftsführer