Wasser in Bayern: Grundlage für intakte Ökosysteme

Zu lange sind wir sorglos mit unserer wichtigsten Ressource umgegangen: dem Wasser. Die Klimakrise führt zu Trockenheit ebenso wie zu Starkregen und Hochwasser. Durch entwässerte Feuchtgebiete gehen Lebensräume und Wasserspeicher verloren, Schadstoffe belasten das Grundwasser. Um auch in Zukunft in Bayern über ausreichend Wasser zu verfügen, müssen wir in vielen Bereichen einen neuen Kurs einschlagen.

Das Wasserland Bayern wird trockener

Mit seinen Flüssen und Seen zählt Bayern als wasserreiches Land. Doch das Wasser wird immer knapper, nicht nur im Norden des Freistaats, sondern zunehmend auch im Süden und selbst in den Alpen.

Extremwetter gefährdet Ernten und Menschen

Die Klimakrise führt zu Hitze und Trockenheit. Wenn es regnet, dann vermehrt als Starkregen mit Überflutungen. Für die Landwirtschaft und uns Menschen wird das immer gefährlicher und kostspieliger.

Die Lösung: schützen, renaturieren, sparen

Um gegenzusteuern, gilt es, das Klima konsequent zu schützen und das Wasser in der Fläche zu halten, zum Beispiel indem wir Feuchtgebiete renaturieren. Wir alle können zudem Wasser sparen und schonend nutzen.

Dürre, Starkregen und Hochwasser

Bayern gilt bisher als "Wasserland", klare Seen, zahlreiche Flüsse und bislang ausreichende Niederschläge sprechen dafür. Doch die Ressourcen sind ungleich verteilt: Einem wasserreichen Süden steht ein wasserarmer Norden gegenüber.

Selbst im Alpenvorland kommt es mittlerweile teils zu besorgniserregender Trockenheit, beim Wasser in den Alpen verändern sich die Abflussschwankungen: Mehr Niederschlag kommt als Regen, weniger als Schnee herunter. Das führt zu höheren Abflüssen in den Wintermonaten, im Frühjahr fehlt dann das Schmelzwasser. Bayernweit sind die Ursachen insgesamt vielfältig, haben mit der Klimakrise ebenso zu tun wie mit Be- und Entwässerung der Landschaft.

Natürliche Kreisläufe zu schließen ist für das Wasser in Bayern die wichtigste Aufgabe, damit es auch für kommende Generationen ausreichend verfügbar ist. Außerdem muss Wasser einen Wert bekommen: Bislang ist die Entnahme im Freistaat kostenlos, ein ausreichend hoher Wassercent würde hingegen endlich auch Großverbraucher wie Industrie und Landwirtschaft zum Wassersparen anhalten.

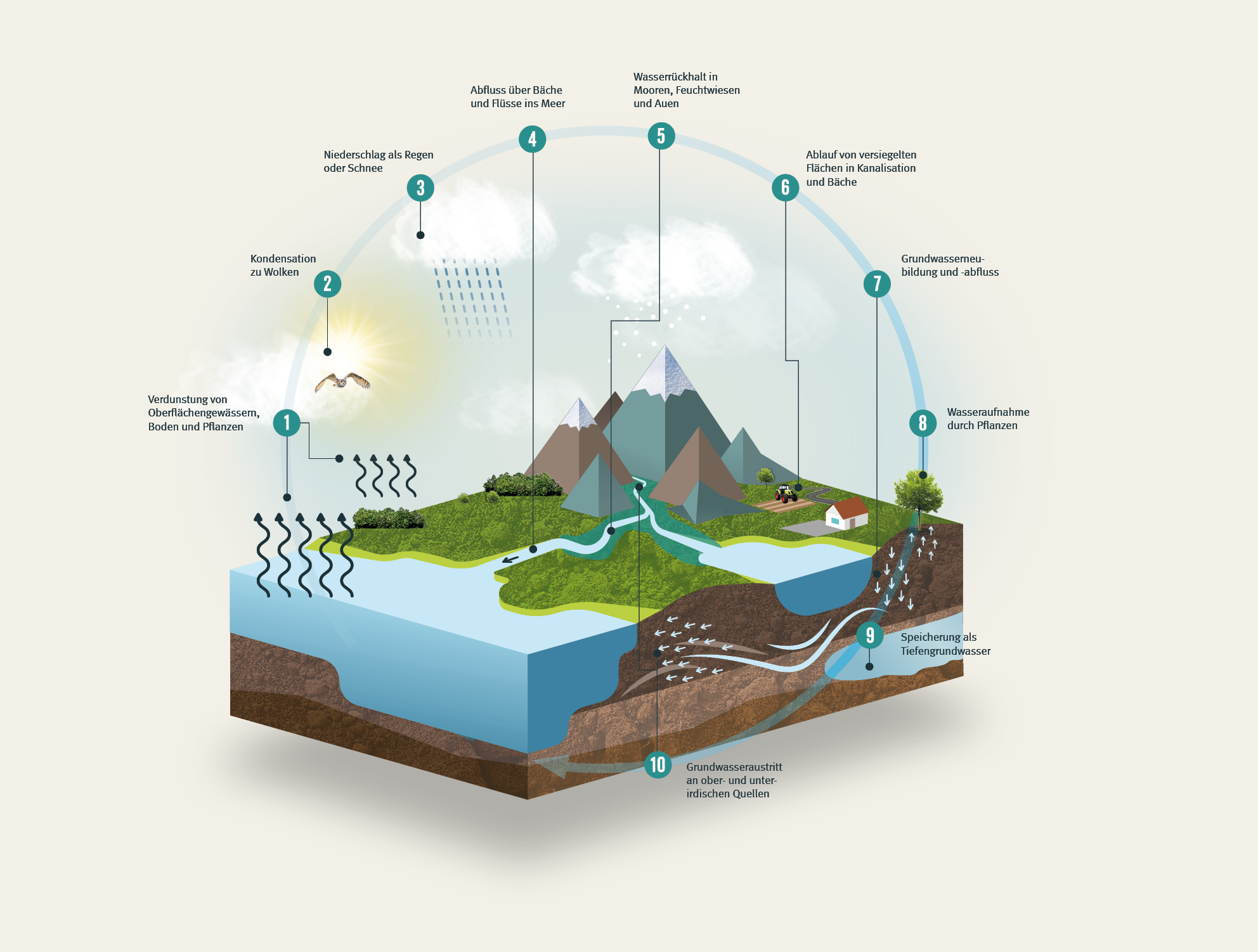

Der natürliche Wasserkreislauf

Das Wasser durchläuft im natürlichen Wasserkreislauf zehn Stationen:

- Verdunstung:Starke Sonneneinstrahlung, hohe Lufttemperaturen und Wind fördern die Verdunstung von Gewässern, sowie von Boden und Pflanzen (sogenannte Evapotranspiration). Höhere Lufttemperaturen lassen zudem mehr Wasser verdunsten, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen.

- In der Atmosphäre kondensiert der gasförmige Dampf wieder zu Wasser und bildet Wolken.

- Niederschläge gelangen als Regen oder Schnee zurück zum Boden: Während bei niedrigen Temperaturen Wasser als Schnee und Eis für Frühjahr und Sommer gespeichert wird, fließt Regen direkt ab.

- Über Bäche und Flüsse fließt Wasser in Richtung Meer: Ist deren Ökologie durch Begradigung oder Vertiefung gestört, erhöht sich die Abflussgeschwindigkeit – und die Hochwassergefahr.

- Moore, Feuchtwiesen und natürliche Auen halten Wasser zurück, sie helfen Hochwasser vermeiden.

- Sind Böden versiegelt oder verdichtet, so fließt Wasser schnell in Kanalisation oder Flüsse ab: Zum Beispiel von Verkehrsflächen, Straßen und Häusern, oder von landwirtschaftlichen Äckern, die aufgrund von Bearbeitung und Trockenheit kein Wasser mehr aufnehmen können.

- Versickerndes Wasser gelangt ins Grundwasser, zusammen mit möglicherweise schädlichen Stoffen, die etwa mit dem Regen aus der Luft oder von landwirtschaftlich genutzten Flächen aufgenommen werden.

- Aus dem Boden wird Wasser zum Teil wieder von Pflanzen aufgenommen.

- Grundwasser steht als Speicher zur Verfügung, zu einem Teil für die kontinuierliche Versorgung von Pflanzen. Der andere Teil, das sogenannte Tiefengrundwasser unter nahezu wasserundurchlässigen Schichten, erneuert sich nur sehr langsam: Wasser kann hier als “eiserne Reserve” über Jahrhunderte gespeichert sein.

- Über oberirdische Quellen gelangt Grundwasser wieder in Bäche, oder es fließt unter der Erde in Richtung Fluss, See oder Meer und tritt dort an unterirdischen Quellen aus.

Während das Wasserangebot knapper wird, nehmen die Gefahren durch Starkregen und Hochwasser zu: Werden Flächen versiegelt, Wiesen, Wälder oder Moore entwässert, so wird (Regen-)Wasser nicht mehr in der Fläche zurückgehalten. Entwässerungsgräben leiten das Wasser hocheffizient in die Bäche. Diese sind oft begradigt und bringen so das Wasser meist schnell zu den größeren Flüssen – denen ihre einstigen Überschwemmungsgebiete, die Fluss-Auen, genommen wurden. So treten die Flüsse unweigerlich über die Ufer, überschwemmen Felder und Siedlungen.

Wasseratlas 2025: Daten und Fakten über die Grundlage allen Lebens (PDF)

Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND)Zudem trägt die Entwässerung der Landschaft auch direkt zu Wetterextremen bei, dem “landnutzungsgetriebenen Klimawandel”: Durch das schnelle Ableiten des Wassers kann nämlich weniger Wasser verdunsten. Dadurch erhitzt sich die Luft noch stärker als ohnehin, zudem fehlt Wasserdampf in der Luft, der andernorts als Regen fallen kann: Es wird ein sich selbst verstärkender Negativkreislauf geschaffen. Ein intakter Wasserkreislauf ist jedoch von Bedeutung für Natur & Landschaft, die Lebensräume unserer Quellen, Bäche, Flüsse und Seen bis hin zu den Mooren und ihrem Potenzial, der Klimakrise zu begegnen.

Wie können wir das Wasser in Bayern schützen?

Wir stehen vor allem vor zwei Aufgaben, um unser kostbarstes Gut, das Wasser, zu schützen:

- Verbrauch senken: Bayern verbrauchen pro Kopf täglich zehn Liter mehr Trinkwasser als der bundesdeutsche Durchschnitt – mit steigender Tendenz.

- Schadstoffe fernhalten und geschädigte Wasserkörper sanieren: Gemessen an der Landesfläche hat Bayern nur sehr wenige Wasserschutzgebiete ausgewiesen. 50 bayerische Wasserversorger müssen Wasser besonders aufbereiten, weil die Grenzwerte anders nicht eingehalten werden können – das kostet dort jeden Wasserverbraucher etwa 30 Euro pro Jahr extra.

So können wir darauf verzichten, teure Fernleitungen zu bauen oder das Tiefengrundwasser, unsere „eiserne Reserve“ zu nutzen.

Lesen Sie mehr zum Trinkwasser in Bayern.

Klimawandel und Grundwasser

Minus 15 %

neu gebildetes Grundwasser

Plus 0,9 Grad

Temperatur des Grundwassers

Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasser sind drastisch:

- Die Ressource Wasser wird knapper: Von 2003 bis 2018 hat sich 15 Prozent weniger Grundwasser gebildet als zuvor. Damit steht uns allen insgesamt weniger Wasser zur Verfügung.

- Die Wasserqualität sinkt: Von 1990 bis 2020 ist die Temperatur des Grundwassers in 20 Metern Tiefe um 0,9 Grad angestiegen. Damit sinkt die Qualität des Wassers und Keime können sich leichter ausbreiten.

Weitere Belastungen des Grundwassers kommen hinzu:

- Schad- und Fremdstoffe gelangen zum Beispiel aus der Landwirtschaft in die Tiefe.

- Über die Kanalisation abgeleitetes Regenwassermacht rund 25 Prozent des in Kläranlagen behandelten Wassers aus. Dieses Wasser steht nicht für die Neubildung von Grundwasser in der Fläche zur Verfügung, außerdem ist es unnötig verschmutzt und muss aufwendig gereinigt werden.

Daraus ergeben sich unsere Aufgaben für das Grundwasser:

- Klima schützen

- Schadstoffe reduzieren

- Bodenversiegelung beenden

- Wasser sparen

- Mehr Schutzgebiete einrichten

Lesen Sie mehr zum Grundwasser in Bayern.

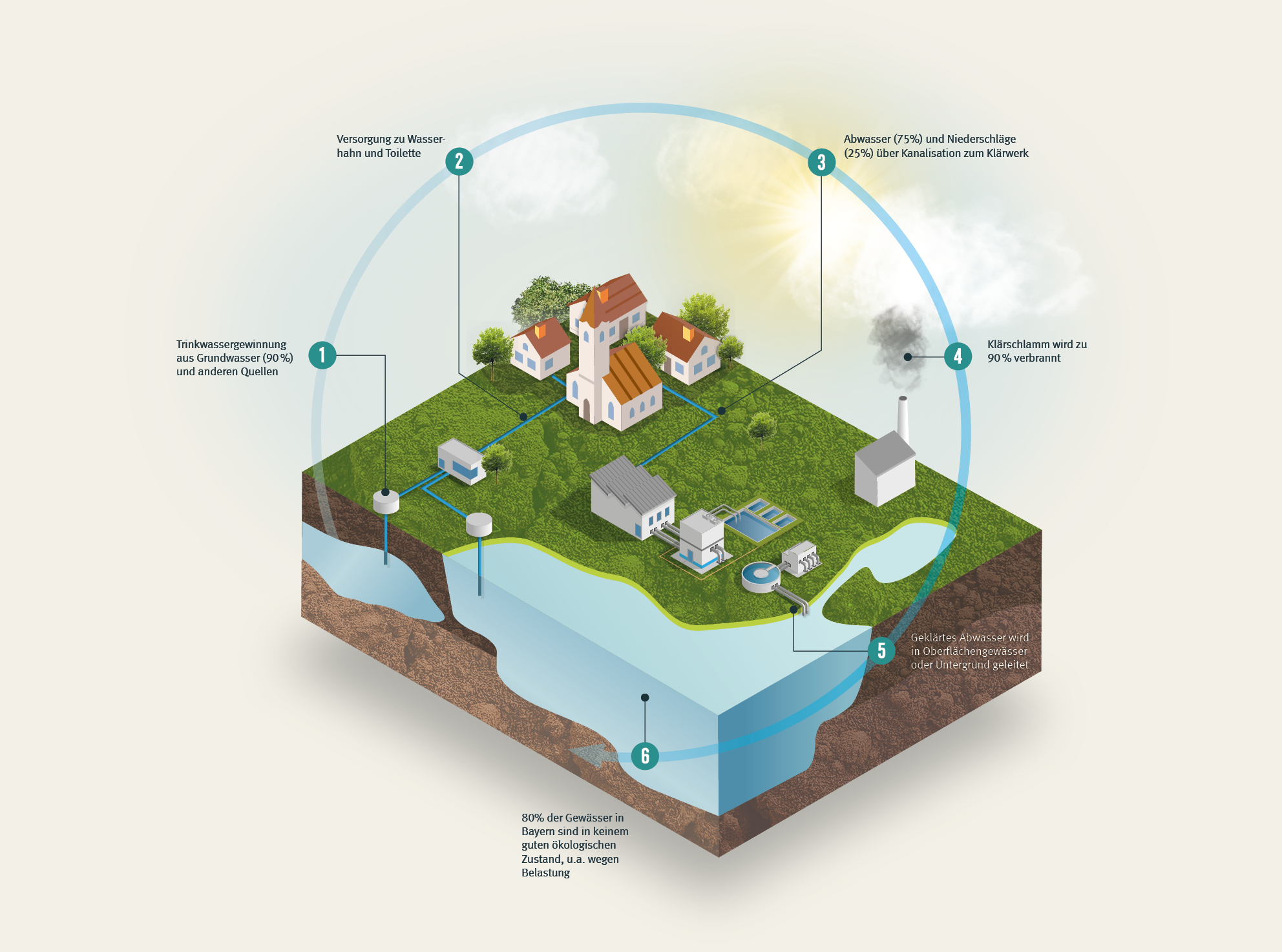

Trinkwasser- und Abwasserkreislauf

Neben dem natürlichen Wasserkreislauf gibt es mit unserem Trink- und Abwassersystem einen weiteren Kreislauf, in dem Wasser zirkuliert: Dafür wird in erster Linie Grundwasser als Trinkwasser aufbereitet und über Leitungen zu Industrie und Haushalten geführt. Dort wird es “verbraucht”, das bedeutet in der Regel, dass es verschmutzt und zur Kläranlage abgeleitet wird.

Hinzu kommt Wasser aus Niederschlägen, das von versiegelten Flächen in die Kanalisation abfließt. Im Klärwerk ist eine vollständige Reinigung jedoch nicht möglich, es gilt daher, die Menge an Abwasser wie auch die Schadstoffe zu verringern – und bestenfalls durch ein anderes System das Recycling von Nährstoffen zu erleichtern.

Unser Trinkwasser durchläuft im Kreislauf von Trinkwasser und Abwasser sechs Stationen:

- Unser Trinkwasser stammt zu 90 Prozent aus dem Grundwasser und zu zehn Prozent aus anderen Quellen.

- Es dient uns als Wasser für Wasserhahn und Toilette.

- Über die Kanalisation gelangen sowohl das verbrauchte Wasser (75 Prozent) als auch das Wasser aus Niederschlägen (25 Prozent) zum Klärwerk.

- Der im Klärwerk zurückbleibende Klärschlamm wird zu 90 Prozent verbrannt.

- Nach der Klärung wird das Wasser entweder in Oberflächenwasser wie Flüsse oder in den Untergrund geleitet.

- Von dort gelangt das Wasser wieder ins Grundwasser und der Kreislauf beginnt von vorn. Unter anderem wegen der Belastung des Wassers durch die menschliche Nutzung sind 80 Prozent der bayerischen Gewässer in keinem ökologisch guten Zustand.

- Verschmutzung verringern: Kläranlagen sind in den vergangenen Jahrzehnten zweifellos leistungsfähiger geworden. Diese filtern schädliche Stoffe teilweise aus dem Abwasser, die Belastung von Flüssen und Seen ist bei Nährstoffen stark zurückgegangen. Doch immer noch geraten zu viele schädliche Stoffe über das Abwasser in die Umwelt, etwa Phosphat, Mikroplastik, Mikroschadstoffe bis hin zu multiresistenten Keimen.

- Abwassermengen senken: Abwasser aus unterschiedlichsten Quellen ist eine Herausforderung für die Kläranlagenbetreiber und erhöht die Kosten für alle Wasserverbraucher.

- Kreislaufwirtschaft einführen: Derzeit wird Klärschlamm vor allem verbrannt, wichtige Stoffe gehen verloren, dabei könnten sie allein als Recyclingdünger bis zu 25 Prozent der synthetisch-mineralischen Düngemittel in Deutschland ersetzen.

Lesen sie mehr zum Abwasser in Bayern.

Eine Zukunft für das Wasser in Bayern

Der BUND Naturschutz (BN) setzt sich für einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit Bayerns Wasser ein. Das beginnt hoch oben beim Wasser in den Alpen und reicht bis in die Tiefe, wo Pestizide und Düngemittel aus der Landwirtschaft teilweise das Grundwasser belasten. Die Stoffe müssen im Wasserwerk unter hohen Kosten entfernt werden, damit die Qualität des Trinkwassers in Bayern gewährleistet werden kann. Ist das unter vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich, muss ein Gebiet mit Wasser aus entfernten Wasserquellen versorgt werden. Tritt belastetes Wasser auf natürlichem Weg aus – etwa aus einer Quelle – so gelangen die Schadstoffe in die Umwelt. Aufgrund des verstärkten Oberflächenabflusses wird auch weniger Grundwasser neu gebildet. Wird aufgrund der zunehmenden Trockenheit auch noch mehr Wasser für die Landwirtschaft gefördert, um schlecht angepasste Pflanzen zu versorgen, wächst der Druck auf die Vorräte zusätzlich.

Beim Wasserschutz können wir alle aktiv werden: In der Rubrik Ökologisch leben finden Sie Tipps, wie Sie Wasser sparen und zu funktionierenden Wasserkreisläufen beitragen können. Sie fragen sich, ob es sinnvoll ist Regenwasser zu nutzen oder Stadtbäume zu gießen? Der BN beantwortet die wichtigsten Fragen zum nachhaltigen Umgang mit Wasser im Alltag.

In den vergangenen 20 Jahren hat Bayern schätzungsweise bereits rund 20 Prozent seiner Wasservorräte an Oberflächen- und Grundwasser verloren (vgl. Bayerischer Gemeindetag). Dieser Trend muss gestoppt werden, damit unser Wasserland mit seiner Landschaft und all seinen vielfältigen Funktionen erhalten bleibt.