Siedlung, Energie und Verkehr in den Alpen

Flächenverbrauch und Versiegelung für Straßen und Häuser machen auch vor den Alpen nicht halt: Straßenneubauten für den ständig wachsenden Freizeitverkehr schlagen Schneisen in den sensiblen Naturraum. Die Abgase von Autos und Lkw belasten Luftkurorte und Bergwald, der Transitverkehr zwischen Nord- und Südeuropa wächst.

In manchen Gemeinden lassen Zweitwohnungen, die ein Drittel der Wohnungen ausmachen, die Siedlungsfläche enorm wachsen. Und auch der Ausbau von Erneuerbaren Energien kann im Gegensatz zu einer naturverträglichen Energiewende stehen, etwa wenn die letzten naturnahen Bäche mit Wasserkraftanlagen ausgestattet werden.

Im Alpenraum wirken sich Eingriffe des Menschen einerseits besonders stark aus, zum anderen ist die Region im Herzen Europas hochfrequentiert – etwa entlang der Transitrouten und Ferienregionen. Schon früh haben die Bewohner zudem begonnen, Wasserkraft und Wald zur erneuerbaren Energiegewinnung zu nutzen. Doch die Grenzen werden zunehmend sichtbar und sind vielerorts bereits überschritten. Dabei wäre eine naturverträgliche Entwicklung der Alpen möglich und auch dringend erforderlich, um ihre Wirtschaftskraft dauerhaft zu erhalten.

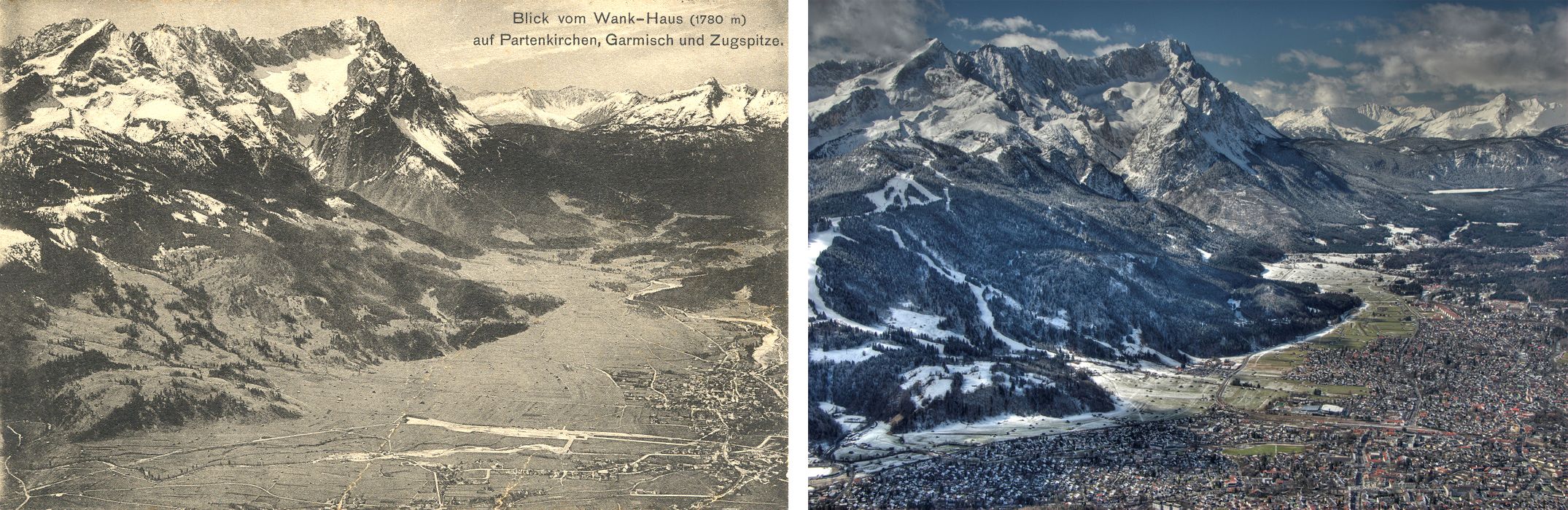

Besiedlung und Flächenverbrauch in den bayerischen Alpen

Bauflächen in den Alpen sind rar, Hochwasser und Muren nehmen zu. Gewerbe- und Ferienbebauung fördern negative Auswirkungen wie Flächenverbrauch und Zersiedelung.

Die Ressource Fläche ist in den Alpen seit jeher besonders knapp, und die Bewohner kennen die Herausforderung seit der ersten Besiedelung: Schon die Topografie der Region sowie Erosions-, Hochwasser- und Lawinengefahren schränken die für Siedlung und Gewerbe geeignete Fläche stark ein. Der mögliche Siedlungsraum in den Talflächen ist knapp. Und die Bebauung durch zusätzliche Siedlungs-, Gewerbe- oder Verkehrsflächen für Gewerbegebiete, Wochenendurlauber und Feriendomizile reduziert die unversiegelten Talflächen der Alpen immer mehr, Zersiedelung nimmt zu. Durch die Folgen der Klimaveränderung (häufigere Starkregen, mehr Hochwasser, erhöhte Gefahr von Muren und Lawinen) sind sie jedoch immer stärker gefährdet. An die Siedlungsflächenentwicklung sind deshalb besonders hohe Anforderungen zu stellen.

Doch der Flächenfraß macht auch vor den bayerischen Alpengemeinden nicht Halt. Von 1981 bis 2012 nahm die Fläche von Siedlungen und Gewerbe um rund 50 Prozent zu. Zweitwohnungen haben daran einen erheblichen Anteil, in einigen Gemeinden ist jede fünfte, teilweise sogar jede dritte Wohnung eine Zweitwohnung. Durch die massive Ausweitung der Siedlungen werden wichtige Lebensräume überbaut, wächst die Flächenkonkurrenz für die ohnehin knappen nutzbaren Flächen in den Tälern. Die eingeschränkten Räume für Hochwasserrückhaltung erhöhen zusammen mit den versiegelten Flächen die Hochwassergefahren. Zugebaute Täler passen oft auch nicht zum historisch gewachsenen Bild der Kulturlandschaft, das eine wichtige Voraussetzung für naturnahen Tourismus ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten der Alpen nimmt die Bevölkerung in den bayerischen Alpen insgesamt deutlich zu. Vor allem die Gemeinden am Alpenrand verzeichnen Zuwächse, während die Einwohnerzahl der Gemeinden im Alpeninneren meist stagniert oder leicht rückläufig ist. Mit seinem positiven Leitbild nennt der BN Alternativen zur ressourcen- und flächenintensiven aktuellen Entwicklung. Diese wären:

- Die Nahversorgung mit Einkaufsmöglichkeiten, Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen verbessert sich maßgeblich.

- Immaterielle Werte, beispielsweise Gesundheit, Freizeit und Ästhetik werden wichtiger, während Besitz an Bedeutung verliert.

- Die Nachbarschaftshilfe wird gestärkt.

- Frei werdende Wohnhäuser werden neu bezogen. Weitere neue Wohnbauflächen sind überflüssig, da wegen des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs in Deutschland dafür kein Bedarf mehr besteht.

- Es gibt starke regionale Wirtschaftskreisläufe statt weiterer Gewerbegebiete auf freier Flur.

- Regionale Arbeitsplätze finden sich im naturverträglichen Tourismus, in Naturschutz und Landschaftspflege und durch die dezentrale Energieversorgung aus naturverträglichen regenerativen Quellen.

Der BN setzt sich auf vielen Ebenen für eine landschaftsangepasste Siedlungsentwicklung und -gestaltung in den bayerischen Alpen ein. Dabei geht es besonders darum, die oft überdimensionierten Projekte fachlich und rechtlich zu überprüfen sowie natur- (und kulturlandschaftlich-) verträgliche Vorschläge und die besten Umsetzungsinstrumente dafür zu entwickeln. Dazu zählen:

- Alpen als besonderen Raum erkennen: Weil die Alpen immer mehr zu Einzugsgebieten benachbarter außeralpiner Großstädte werden, schwindet bei den Alpenbewohnern teilweise das Bewusstsein für die besonderen Qualitäten, Empfindlichkeiten und Handlungserfordernisse ihrer Region. Als Basis für eine größere Aufgeschlossenheit der Alpenbevölkerung gegenüber dem Alpenschutz erscheint deshalb eine Stärkung des Alpenbewusstseins elementar.

- Obergrenze für die Neuversiegelung auf überkommunaler Ebene festlegen, die Einhaltung sollte über regelmäßige Flächenstatistiken nachgewiesen werden müssen

- Genehmigung von Flächennutzungsplänen an die Bezirksregierungen zurückverlagern. Derzeit liegen sie bei den stärker politisch beeinflussten Landratsämtern. Vorranggebiete „Naturschutz“ in den Regionalplänen ausweisen.

- Kommunale Landschaftsplanung stärken: Derzeit hat nur rund die Hälfte der Alpengemeinden einen Landschaftsplan, Maßnahmenvorschläge der Landschaftsplanung wurden nur in sehr wenigen Gemeinden umgesetzt. Eine bessere rechtliche und steuerliche Lenkungsmaßnahme wäre auch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in allen Gemeinden.

- Vor der Neuaufstellung von Bauleitplänen: Verpflichtung zur intensiven Überprüfung, ob bereits vorhandene Baumöglichkeiten genutzt werden können (Umnutzung, Flächenrecycling, Nachverdichtung und Baulückenschließung)

- Versiegelungsabgabe als Steuerungsinstrument zur Verringerung weiterer Flächeninanspruchnahme einführen.

- Strikter Verzicht auf Bebauung in Überschwemmungsgebieten, lawinen- bzw. steinschlaggefährdeten Gebieten, Grünzügen und für Naturschutz und Landschaftsbild wertvollen Gebieten. Die Bemessungsgrundlage des sog. 100-jährlichen Hochwassers reicht nicht aus, da im Zuge der Klimaerwärmung mit häufigeren und stärkeren Hochwässern zu rechnen ist.

- Neue Gewerbegebiete sollen nur dann ausgewiesen werden, wenn konkreter Bedarf nachgewiesen ist. Interkommunalen Gewerbegebieten an geeigneten Standorten gebührt Vorrang, indem benachbarte Gemeinden ihre Überlegungen miteinander abstimmen.

Transit – Freizeit – Anwohner: Verkehr in den Alpen

Transitaufkommen, Freizeitpendler und Anwohner – den Alpenraum trifft eine vielfache Verkehrsbelastung. Die besondere Topografie verstärkt Luft- und Lärmprobleme zusätzlich, der Ausbau des Wegenetzes bedroht seltene Biotope. In den Alpen muss noch dringender gegengesteuert werden als in anderen Regionen.

Der Alpenraum ist dreifach von hohem Straßenverkehrsaufkommen betroffen: Zum einen legen die Alpenbewohner die weitaus meisten Fahrten mit dem Auto zurück, öffentliche Verkehrsmittel, Rad- oder Fußverkehr sind in der ländlichen Region mit großen Höhenunterschieden weniger verbreitet. Touristen und Ausflügler fahren ebenfalls vor allem Auto. Und schließlich sind einige Strecken massiv durch Transitverkehr auf den Fernstraßen belastet. In den Tälern reichern sich infolgedessen Luftschadstoffe an und die Ozon-Belastung ist höher: Lange Steigungen verursachen einen höheren Treibstoffverbrauch und damit auch mehr Abgase. Die verlärmte Fläche ist viermal so groß wie im Flachland – hervorgerufen durch den Amphitheater-Effekt der Bergwände. Zudem werden die Lebensräume von Tieren zerschnitten, Biotope überbaut und die Abgase tragen wesentlich zum Bergwaldsterben bei.

Der Bund Naturschutz setzt sich in vielen Bereichen für Vermeidung und Verringerung beim Verkehr in den Alpen ein. So prangert er naturzerstörende Projekte, verkehrliche Fehlentwicklungen und Verstöße gegen die Alpenkonvention an. Er erstellt ferner Konzepte für die Entlastung von Bergstraßen und erarbeitet im Rahmen der Internationalen Transportinitiative ITE umweltverträgliche Alternativen.

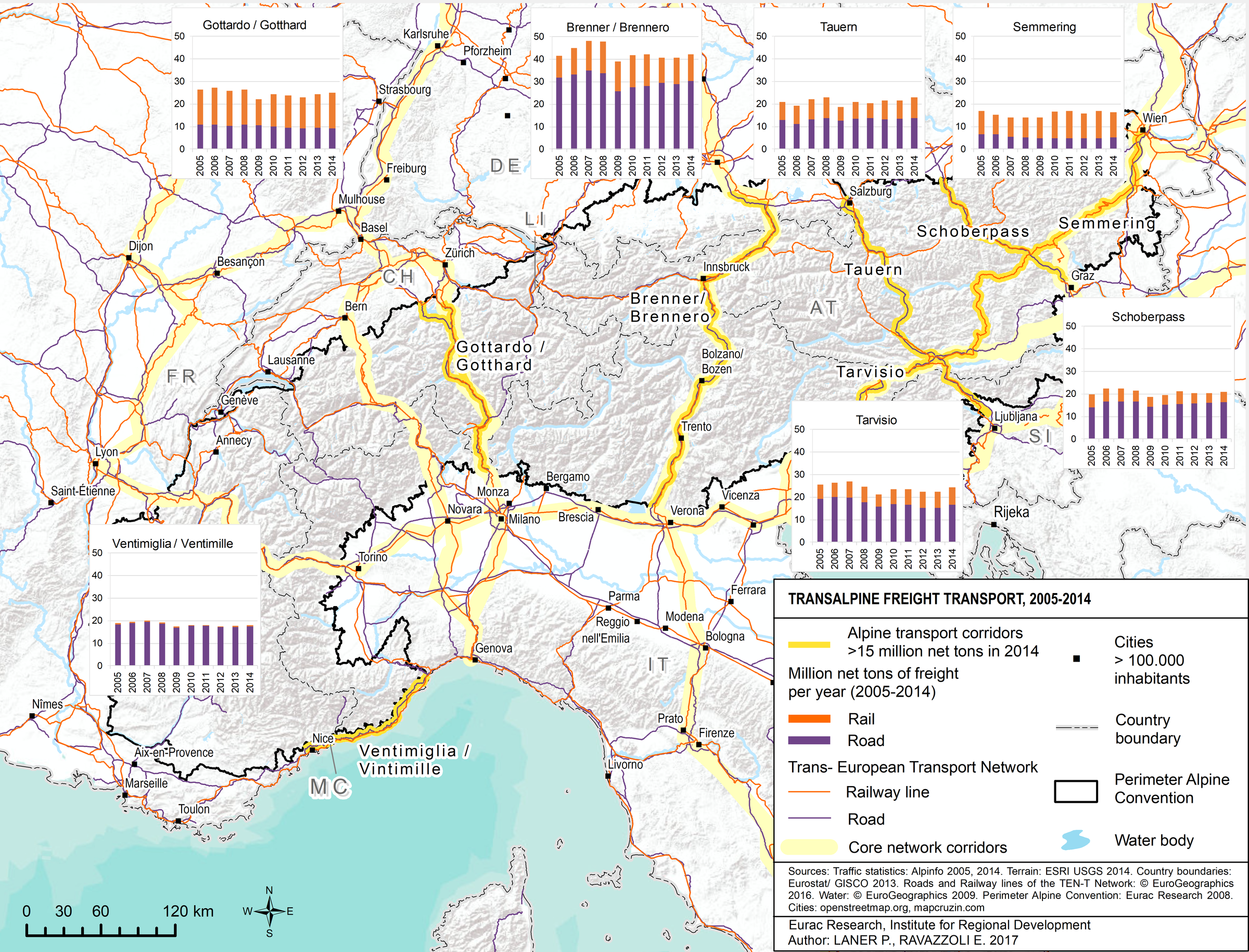

Aus dem Blickwinkel der Reisenden und Transporteure stellen die Alpen seit jeher eine Hürde zwischen Nord- und Südeuropa dar. Um sie zu überwinden standen schon seit der Antike die Pässe Brenner in Österreich sowie St. Gotthard und San Bernardino in der Schweiz im Fokus, auch heute sind dies die wichtigsten drei Verbindungen. 1981 wurde der Gotthard-Straßentunnel in Betrieb genommen, von 1984 bis 2017 hat sich die transportierte Gütermenge über die Schweizer Alpen mehr als verdoppelt – auf der Straße sogar von etwa 2,5 auf rund 12 Mio. Nettotonnen erhöht. Mit über 50 Prozent war der Anteil an Schienentransporten in der Schweiz 2017 aber noch verhältnismäßig hoch. Anders sieht es im Nachbarland Österreich aus, wo im selben Jahr nicht einmal 40 Prozent, oder in Frankreich, wo nur knapp zwölf Prozent der Güter mit der Bahn befördert wurden. Der Transitverkehr in den Alpen hat zum Autobahn- und Fernstraßenausbau geführt, doch ein Ende des Verkehrswachstums ist nicht in Sicht.

Auch durch Bayern sind Verbindungen zu den genannten Haupttransitrouten von Durchgangsverkehr dominiert, entlang der überregional bedeutsamen Verkehrsachsen Inntal, Fernpass und der alpenrandbegleitenden Achsen Richtung Salzburg und Bodensee. Auf der A8 zwischen Rosenheim und der österreichischen Grenze etwa gibt es Pläne für einen sechs- bis achtstreifigen Ausbau, dagegen klagt der BN (Stand April 2024). Gemeinsam mit anderen Naturschützern konnte der BN bereits durch ein Gutachten belegen, dass freigegebene Standstreifen in Verbindung mit einem Tempolimit ausreichen würden. Um die Autobahn 7 zwischen Nesselwang und Füssen wurde hart gerungen, doch die ökologischere Variante in Form einer zweispurigen Bundesstraße hatte sich am Ende nicht durchsetzen können. Die Beispiele zeigen, dass die Verkehrswende in den Alpen mehr als überfällig ist. Denn trotz der schon heute hohen Belastung und des engmaschigen Straßennetzes sind immer noch weitere Straßen in Bau und Planung. Erweiterungspläne gehen dabei vielfach von Maximalforderungen aus: Der Preis für wachsende Verkehrsströme, die ohne Stau und Geschwindigkeitseinbußen durch die Alpen geleitet werden, wird regelmäßig Anwohnern und Natur aufgebürdet. Ausbau und Modernisierung der Bahn hängen dagegen im Vergleich zum Straßennetz weit hinterher, hier sind nur wenige Fortschritte zu verzeichnen.

Der Schienenverkehr hat im allgemeinen große Vorteile gegenüber anderen Verkehrsmitteln, auch in den Alpen lautet daher ein wichtiges Ziel, Transporte auf die Schiene zu verlagern. Doch nicht jedes Bahnprojekt ist auch ökologisch ein Gewinn, wie die verschiedenen Varianten für eine Nordzulauftrassee des Brenner-Basistunnels zeigen. Der BN kritisiert das kostspielige Mammutprojekt, da es nicht zur Verkehrsvermeidung und damit nicht zu einer dringend nötigen Entlastung des Inntals beiträgt. In einem Positionspapier stellt der BN klar:

„Die bayerische und bundesdeutsche Verkehrspolitik haben sich bisher einer konsequenten und verbindlichen Verkehrsvermeidungs- und Verkehrsverlagerungspolitik widersetzt. Um den Alpentransit nachhaltig zu gestalten muss diese aber Vorrang vor der Infrastrukturpolitik haben. Erst wenn die Verkehrsvermeidungs- und Verlagerungsziele und -politiken verbindlich zwischen den Alpenstaaten festgelegt sind, kann die notwendige Infrastruktur darauf ausgelegt werden.“ Weiterlesen im Positionspapier Brenner-Nordzulauf (PDF)

Weitere Informationen zum Brenner-Nordzulauf auf den Seiten der BN-Kreisgruppe Rosenheim

Um den Transitverkehr zu verringern, gibt es das Konzept der sogenannten Alpentransitbörse. Diese sieht vor, alpenweit ein Höchstkontingent für Transitfahrten festzulegen, die verschiedenen Fuhrunternehmen müssen dann Teile des Kontingents erwerben. Je höher sich die Nachfrage nach Kontingenten zeigt, um so höher gestaltet sich der Preis und um so eher werden Unternehmen bereit sein, Transitfahrten zu bündeln (etwa durch die Vermeidung von Leerfahrten), oder die Güter mit der Bahn zu transportieren.

Auch bei der Bayerischen Regiobahn (früher Oberlandbahn, BOB), die das Voralpenland mit dem Großraum München verbindet, müssen die Weichen auf Zukunft gestellt werden: Bei der anstehenden Bestellung neuer Triebwagen darf nicht auf alte Dieseltechnologie gesetzt werden. Der BN fordert vielmehr, die stark frequentierten Strecken zu elektrifizieren bzw. Triebwagen mit ausgereifter Hybridtechnik einzusetzen. Diese können nicht elektrifizierte Strecken im Akkubetrieb meistern und damit die Ausbaukosten deutlich verringern.

Weitere Informationen zur Elektrifizierung der BOB (heute BRB)

Über 50 Prozent des Verkehrs in den bayerischen Alpen sind Freizeitverkehr (Gesamtalpen 20 Prozent im Jahr 2003). Boomende Ballungszentren wie der Großraum München erhöhen den Druck auf die Region. Einige Straßen werden sogar fast nur von Ausflüglern und Freizeitsportlern befahren. Die Roßfeld-Höhenring-Straße im Biosphärenreservat Berchtesgaden beispielsweise ist eine reine Freizeitstraße, auf der 2018 nach Angaben der Stadt Traunstein 80.000 Pkw und 20.000 Motorräder fuhren.

Wird der motorisierte individuelle Freizeitverkehr von Bergstraßen ausgeschlossen, so macht dies auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver. Der BN fordert daher als Ausgleich für den steigenden Besucherdruck in den bayerischen Alpen kleine Bergstraßen für den allgemeinen Verkehr zu sperren. Je nach lokalen Gegebenheiten sollten alternativ Radverleihmöglichkeiten oder die Bedienung mit Busverkehren eingerichtet werden! Der BN unterstützt eine solche Umorientierung seit Jahren, beispielsweise indem er Broschüren für Bergwanderungen mit Bus und Bahn herausgibt.

BN informiert: Autofreie Berge 2.0 (Kurzfassung, PDF)

BN-Infodienst: Bergstraßen autofrei! Durchatmen für Mensch und Natur (Langfassung, PDF)

Mehr Informationen zu Tourismus in den Alpen

- Verkehrsplanung richtet sich nach den geänderten Mobilitätsbedürfnissen, dementsprechend werden in den deutschen Alpen keine Straßen neu gebaut oder ausgebaut.

- Ein durch Rufbussysteme ergänztes flächendeckendes Bahn- und Busnetz bildet eine attraktive Alternative zum Auto – mindestens stündlich von 6.00h bis 24.00h und auch am Wochenende in alle Orte. Die Anreise von Gästen erfolgt weitgehend mit der Bahn.

- Viele Bewohner der deutschen Alpen sind an Car-Sharing beteiligt, anstatt ein eigenes Auto zu unterhalten.

- Güter werden vorrangig mit der Bahn transportiert und nur noch dann, wenn dies auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist (weniger Transitverkehr).

- Lärmbelastung durch den Schienen-Güterverkehr wird mithilfe aktiver Lärmschutzmaßnahmen vermieden.

Um das Verkehrsaufkommen in den Alpen insgesamt und seine negativen Auswirkungen zu verringern fordert der BN:

- International verbindliche Vereinbarung einer Vermeidungs- und Verlagerungsstrategie für den Alpen-Lkw-Transit: höhere LKW-Maut zur Deckung externer Kosten, Alpentransitbörse (Deckelung zulässiger Fahrten), Beendigung des Dieselsteuerprivilegs, Stopp der Dumpinglöhne osteuropäischer Lkw-Fahrer, um die Wettbewerbsnachteile der Bahn zu stoppen

- Auf den bestehenden Bahntrassen sind noch große Kapazitäten vorhanden. Die Trassenkapazitäten können ohne Neubautrassen noch weiter erhöht werden.

- Stärkung der Querverbindungen im öffentlichen Nahverkehr entlang des bayerischen Alpenbogens

- Kein Neubau weiterer Straßen, die die Verdichtungsräume noch näher an die sensiblen Rückzugs- und Ruheräume heranrücken lassen.

- Kapazitäten des öffentlichen Nahverkehrs ausbauen, so können Nadelöhre Anreize zur Verkehrsverlagerung setzen und eine Überlastung von Tälern und Ortschaften verhindern. Nadelöhre zu verlagern bringt meist keinen Vorteil (z.B.: B307 bei Schliersee, B307 bei Tegernsee, B2 Garmisch, A7 Grenztunnel Füssen, B19 Sonthofen-Oberstdorf).

- Parkräume an touristischen Hotspots stärker bewirtschaften statt Parkplatzkapazitäten auszuweiten

- Fahrbeschränkungen an Stichstraßen (z.B. Spitzingsee, Eng, Mautstraßen im Oberallgäu)

- Gerade mit der stärkeren Verbreitung des E-Bikes kann der Radverkehr auch im Alpenraum Verkehrsanteile des Pkw-Verkehrs übernehmen.

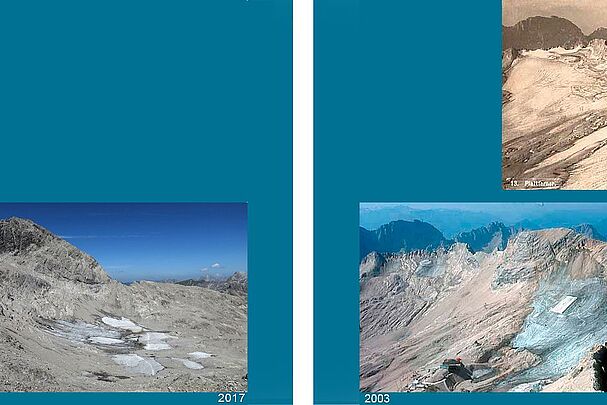

„Die Energiewende naturverträglich umsetzen“

Der bayerische Alpenraum sollte zur Energiewende beitragen, indem Einspar- und Effizienzpotenziale genutzt und Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Doch nicht die alpine Landschaft hat sich an die Energiebedürfnisse der Gesellschaft anzupassen, sondern die Energieerzeugung an die Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes. Bislang bestehen kaum erkennbare Ansätze, den Energieverbrauch zu senken, vielmehr werden weiterhin energieintensive künstliche Beschneiung mit öffentlichen Mitteln gefördert und Nachtsportveranstaltungen ausgeweitet.

Die Ausbaugrenze der Wasserkraft ist im bayerischen Alpenraum erreicht: Dabei sind es nicht allein große Staumauern und geflutete Täler, sondern nicht zuletzt die 352 Kleinwasserkraftwerke der bayerischen Alpen, von denen die Gewässerökologie gefährdet wird. Ganz gleich ob Biomasse-, Wasser-, Wind- oder Solarenergienutzung: Kraftwerke sollten einer Einzelfallbetrachtung unterliegen, denn erneuerbar bedeutet nicht zwangsläufig ökologisch.

2022 trugen die Erneuerbaren über 20 Prozent zum Primärenergieverbrauch in ganz Bayern bei. Für die Stromproduktion sind die bedeutendsten regenerativen Energiequellen Wasserkraft und Solarenergie: 2017 stammten im Freistaat über 14 Prozent der Gesamtstromproduktion aus Wasserkraftwerken. Wasserkraft trug 2016 rund 34 Prozent zur erneuerbaren Stromproduktion bei, gefolgt von Photovoltaik, die rund 31 Prozent beitrug. Viele bayerische Flüsse werden mit Wasser aus den Bergen gespeist, und auch in den bayerischen Alpen selbst ist vor allem diese Stromquelle bedeutsam: Sie trägt rund zwei Prozent zur bayerischen Gesamtproduktion bei. 82 Prozent des hier produzierten Stroms stammen aus zehn Großkraftwerken, die 352 Kleinwasserkraftwerke tragen hingegen nur 18 Prozent bei. Als Kleinwasserkraftwerke werden in Deutschland Kraftwerke mit einer Leistung bis etwa ein Megavoltampere (MVA) bezeichnet.

Zur Energie der Alpen zählt aufgrund des hohen Waldanteils zudem die Brennholzlieferung. Und auch die Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik auf Dächern haben wegen der hohen Sonneneinstrahlung in den letzten Jahren stark zugenommen, hier gibt es weiter ein hohes ungenutztes Potenzial.

Um den Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie zu schaffen ist der Ausbau der regenerativen Energieproduktion zwingend notwendig, jedoch nicht ohne Einschränkungen. Da auch die Produktion regenerativer Energie zu gravierenden Eingriffen in Natur und Landschaft führen kann, ist eine differenzierte Einzelfallbetrachtung nötig. Problematisch sind dabei insbesondere Wasserkraftwerke, die sich erheblich auf die Ökosysteme von Gewässern auswirken. Kleinwasserkraftanlagen etwa liefern nur marginale Strommengen, beeinträchtigen Natur und Landschaft aber massiv. Der Bund Naturschutz lehnt deshalb weitere Wasserkraftanlagen ab. Aufstiegshilfen für Fische mögen Abhilfe für das sichtbarste Problem darstellen, doch auch Veränderungen im Ablauf oder das Zurückhalten von Geschiebe beeinflussen die natürliche Beschaffenheit stark und sollten daher eingehend berücksichtigt werden.

Dasselbe gilt für die übrigen erneuerbaren Energieträger, die in den Alpen eine Rolle spielen: In die Planung von Windkraftwerken in landschaftlich sensiblen Gebieten oder von Photovoltaik- und Biogas-Anlagen außerhalb von Siedlungen müssen stets auch naturschutzfachliche Aspekte einbezogen werden.

Um das Potenzial der regenerativen Energien in den Alpen ökologisch zu nutzen, darf ihr Ausbau nicht blind vorangetrieben werden. Vielmehr bedarf es umfassender Maßnahmen um die Effizienz vorhandener Anlagen zu steigern. Wasserkraftanlagen sollten generell nicht neu gebaut oder vergrößert werden, bestehende Anlagen müssen hinsichtlich ökologischer Bedürfnisse verbessert werden. Das betrifft zum Beispiel die Bereiche Restwasser und Durchgängkeit.

Da die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung in den bayerischen Alpen deutlich über den deutschen Durchschnittswerten liegt, ruhen viele Hoffnungen auf Photovoltaik- und Solarthermietechnik. Viele solcher Anlagen wurden in den letzten Jahren installiert, auf Dachflächen angebracht nehmen sie keinen zusätzlichen Raum in Anspruch und können die Stromversorgung auch in entlegenen Regionen sichern. Dagegen ist die zumindest im Alpenvorland mögliche Nutzung von Geothermie (PDF) aus Sicht des BN zu forcieren.

- Wirksame Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Aufbau eines Netzes von regionalen Energieagenturen mit dem vorrangigen Ziel der Energieeinsparung in jedem Landkreis

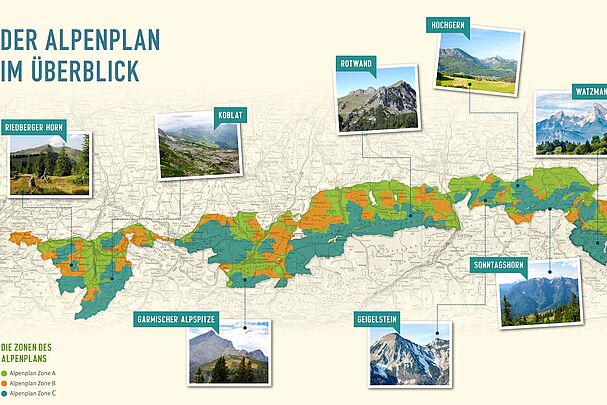

- Verzicht auf Anlagen zur Energieerzeugung in Schutzgebieten und in der Zone C des Alpenplans, die die naturräumliche Ausstattung, Funktionsfähigkeit der Ökosysteme oder das Landschaftsbild beeinträchtigen. Die Schutzgebietsziele und Verbote müssen auch bei der Planung von Energieerzeugungsanlagen strikt eingehalten werden.

- Kein Neubau von Wasserkraftwerken an Fließgewässern. Ertüchtigung und Effizienzsteigerung von bestehenden Anlagen

- In allen weiteren Flächen eine den Anforderungen des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes genügende Planung und Umsetzung der Energiewende in Form erneuerbarer Energiequellen

- Förderprogramm für energetische Einsparungen und Sanierungen von Hotellerie und Gastronomiebetrieben

- Bei allen Maßnahmen muss die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert werden (§1 Bundesnaturschutzgesetz).

Ende 2017 hat der BN erfolgreich das Naturjuwel Eisenbreche, eine spektakuläre, unberührte Wildflussklamm gerettet. Zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) hatte der BN gegen ein geplantes Wasserkraftwerk geklagt, das den Lebensraum vieler Arten im Bereich der Ostrach gefährdet hätte. Das Verwaltungsgericht Augsburg hatte die Genehmigung aufgehoben.

Mehr Info: Naturdenkmal Eisenbreche vor Wasserkraftwerk gerettet