Jahresbericht 2024: Themen, Erfolge, Finanzen

Was unternimmt der BUND Naturschutz für Bayerns Natur? Welche Erfolge hat er erzielt? Wie finanziert er seine Arbeit? Antworten finden Sie im Jahresbericht.

Es gibt Hoffnung: Viele Eingriffsprojekte konnten verhindert werden und der BUND Naturschutz ist auch im Jahr 2024 weiter gewachsen. Das zeigt, dass vielen Menschen der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein großes Anliegen ist. Genau dafür setzt der BN sich ein und kann auf so manchen Erfolg zurückblicken. So konnte die rechtswidrige bayerische Wolfsverordnung gekippt werden oder das Urteil, dass Massentierhaltungsanlagen wie in Eschelbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm keiner landwirtschaftlichen Privilegierung unterliegen.

Weitere Erfolge waren der grenzübergreifende Naturwaldverbund in der Rohrachschlucht, das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, dessen Verabschiedung ein Meilenstein für den Naturschutz ist. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Notwendigkeit von Umwelt- und Klimaschutz infrage gestellt wird, braucht es einen starken, finanziell und politisch unabhängigen BN, der Positionen hält, auch wenn andere ihre Positionen aufgeben oder abschwächen. Gerade in diesen Zeiten bleibt der BN eine starke Stimme für Umwelt- und Naturschutz und die Bewahrung der Demokratie. Hoffnungsvoll stimmen auch die vielen positiv ausgegangenen Bürgerentscheide, wie der zur vom BN seit Jahrzehnten geforderten Stadt-Umland-Bahn in Erlangen. Oftmals sind Bürger*innen vor Ort weiter als die politischen Entscheidungen auf Landes- oder Bundesebene.

Kein Thema motiviert Menschen so sehr wie die Bestimmung des direkten ökologischen Umfelds.

Die Auseinandersetzung mit ganz konkreten Fragen und erlebbaren Konsequenzen ist häufig Anlass für Bürgerbeteiligung und damit Motor für Demokratisierung. Oftmals gewinnen wir diese lokalen Entscheidungen zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Einen wunderbaren Überblick über die Vielfältigkeit unseres BN konnten

wir bei den vielen Jubiläumsfeiern unserer Kreisgruppen gewinnen. Sie zeigen die Erfolge über die Jahre und Jahrzehnte und die Lebendigkeit unseres Verbands. Oftmals benötigen die Erfolge Jahre, aber das Durchhalten lohnt sich.

Wir werden uns gemeinsam mit allen unseren haupt- und ehrenamtlich Aktiven weiterhin für Natur- und Umweltschutz einsetzen.

Themen und Erfolge für Bayerns Natur im Jahr 2024

Tiere, Pflanzen, Pilze: Sie alle spielen für unser Überleben eine zentrale Rolle. Natur und Umwelt können sich aber nicht alleine schützen, sie brauchen unsere Hilfe. Der BUND Naturschutz setzt sich deshalb dafür ein, die natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu erhalten.

Seit mehr als 100 Jahren setzt sich der BUND Naturschutz für die biologische Vielfalt in Bayern ein. Auch wenn über die Jahrzehnte seine Tätigkeitsfelder immer zahlreicher wurden: Der klassische Arten- und Biotopschutz – der Schutz von Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen – ist und bleibt das zentrale Anliegen des BN.

Die Entwicklung und Betreuung neuer und laufender Naturschutz- und Mitmach-Projekte waren ein Arbeitsschwerpunkt des Artenschutzreferates in 2024. Außerdem stellten die BN-Artenschutzexpert*innen im Vorfeld der Europawahl die große Bedeutung der EU für den Naturschutz in den Fokus. Dazu gehörte auch der Einsatz für beziehungsweise die Aufklärung über das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.

Mit den 2024 neu gestarteten Projekten “Fluss.Frei.Raum” und “Streuobst” haben die BN-Fachleute zusammen mit Partnern und mit staatlicher Förderung den Schutz artenreicher Streuobstwiesen und frei fließender Flüsse verstärkt.

Mit dem 2024 erstmals mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) angebotenen Kurs zur Ausbildung von Amphibienkenner*innen hat

der BN seine Artenkenntnis-Angebote ausgebaut. Die Kooperation mit observation.org, einer globalen Biodiversitätsplattform für Citizen Science und Monitoring, haben die

BN-Artenschützer*innen für neue Mitmach-Projekte wie die Igel-Challenge oder den Bio-Blitz genutzt.

Gegen nicht mit dem Naturschutzrecht vereinbare Abschussfreigaben für Wolf, Fischotter und Biber ging der BN erfolgreich vor Gericht und setzte die Klage gegen die Wolfsverordnung fort. Ebenso unvermindert machte sich der BN für Herdenschutzmaßnahmen stark, die eine Koexistenz von Wolf und Weidehaltung ermöglichen. Nach intensiver

Abstimmung mit Almbauern hat der BN differenzierte Vorschläge für den Schutz der verschiedenen Weidetiere in den Alpen erarbeitet.

Ein weiterer Schwerpunkt war 2024 die Vereinbarkeit von Natur- und Artenschutz beim Ausbau der Wind- und Sonnenenergie. Die Freiflächen-Photovoltaik-Position des BN wurde aktualisiert. Im Rahmen des Jahresschwerpunktes Wasser kämpfte der BN für Renaturierung statt neuer Wasserkraftwerke.

Um den Schutz des Grünen Bandes langfristig zu sichern, wurde 2024 die Arbeit an der Ausweisung als Nationales Naturmonument und UNESCO-Welterbestätte intensiviert, unter anderem mit einem vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Projekt sowie der vom Thüringer Umweltministerium geförderten Einrichtung einer vorläufigen Geschäftsstelle. Zwei weitere neue Projekte mit staatlichen Förderungen widmen sich der Arterfassung und der Waldbirkenmaus. Das Projekt »LIFE for MIRES« am bayerisch-tschechischen Grünen Band wurde 2024 erfolgreich abgeschlossen. Auf bayerischer Seite konnten auf BN-Flächen 25 Hektar Moor- und Feuchtgebiete renaturiert werden. Im dreijährigen transnationalen Interreg B-Projekt »Restore to Connect« unter Leitung des Kompetenzzentrums Grünes Band mit zwölf Partnern aus sechs europäischen Ländern haben die BN-Expert*innen in Kooperation mit der BN-Kreisgruppe Hof unter anderem zum Schutz der gefährdeten Flussperlmuschel ein Bachbett saniert.

Bei den Alpenthemen drehte sich vieles um Verkehr in den Alpen, freies Betretungsrecht der Natur und Mountainbiken, Auswirkungen der Klimakrise auf bayerische Skigebiete, die bayerische Seilbahnförderrichtline und eine Vision für den bayerischen Alpenraum 2050.

Nach einjähriger Vorarbeit haben die BN-Alpenexpert*innen außerdem das »BN Informiert« zu Alm-/Alpwirtschaft und Naturschutz fertiggestellt. In diesem Papier zeigen die BN-Fachleute auf, wie Alm-/Alpwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand gehen können.

Der Widerstand gegen die geplanten Gasbohrungen im Ammerseegebiet, die Wärmewende und -planung und der Ausbau der Erneuerbaren Energien haben das Energiereferat im

vergangenen Jahr beschäftigt.

2024 spielte die vielfältige politische Arbeit gegen die geplanten Erdgasbohrungen im Landkreis Landsberg am Lech eine zentrale Rolle. Dazu fanden eine Online- und eine Präsenzvortragsreihe vor Ort statt. Beim »Koa-Gas-Protestfest« in Dießen am Ammersee und einem Lichterspaziergang in Reichling machten die Menschen der Region ihren Protest gegen die Bohrungspläne deutlich sichtbar. Flankiert wurde das Ganze mit einer starken Onlinekampagne und einer umfassenden Unterschriftenaktion zusammen mit Greenpeace, Fridays for Future und der lokalen Bürgerinitiative. Mit einem Rechtsgutachten machten der BUND Naturschutz und Greenpeace Bayern außerdem klar, dass der Freistaat über das Landesentwicklungsprogramm die Gasbohrungen verhindern kann.

Mit inhaltlicher Unterstützung des Energiereferates bereiste der Vorstand Fukushima, um international mit den japanischen Partner*innen ein Zeichen gegen eine Renaissance der Atomkraft zu setzen. Außerdem klagte der BUND Naturschutz gegen den Betrieb des Forschungsreaktors Garching mit hoch angereichertem Uran, leider erfolglos.

Ebenso unterstützten die BN- Fachleute die Kreisgruppen und Regionalreferate rund um die Ausweisung von Vorranggebieten für die Nutzung von Windenergie.

Bis Ende 2027 sollen 1,8 Prozent der Fläche ausgewiesen sein. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hat der BN in vielen Regionen Stellungnahmen abgegeben. Die Nutzung der Windenergie leistet einen wesentlichen Beitrag zur CO2 -Minderung und damit zum Klimaschutz. Sie stellt in Bezug auf den Flächenverbrauch die effizienteste regenerative Energiequelle dar und liefert im Jahresverlauf relativ gleichmäßig Energie.

Ein Jahr nach Verabschiedung des Gesetzes zur kommunalen Wärmeplanung hat der BN als einer von neun Umweltverbänden Forderungen für eine klimafreundliche Wärmewende veröffentlicht und die damals noch fehlende Umsetzung in Bayern kritisiert. Außerdem kritisierten die Energieexpert*innen, dass Bayern die falschen Schwerpunkte bei der Wärmeplanung setzt. Die Staatsregierung baut auf Wasserstoff und Biomasse - sprich Holzverbrennung. Beides ist aber nicht die Lösung. Dagegen wird die umweltfreundliche Wärmepumpe in der Kommunikation der Staatsregierung kaum genannt.

Als eine von 70 internationalen Organisationen hat der BN vergangenes Jahr davor gewarnt, in der Klimapolitik auf die CCS (Carbon Capture an Storage) zu setzen. In einem offenen Brief forderte er Bundestag und Bundesrat dazu auf, die Novelle des Kohlendioxid- Speichergesetzes nicht zu beschließen.

Der Rechtsruck in Gesellschaft und Politik sowie der zunehmende Druck auf die Demokratie stellte im Jahr 2024 einen Schwerpunkt der Arbeit der BN-Expert*innen dar. Außerdem knüpften sie neue Allianzen und bereiteten erste Aktivitäten für die Bundestagswahl vor.

Die im vergangenen Jahr spürbar verschärfte politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung beeinflusst auch die politische Arbeit des BUND Naturschutz. Der Rechtsruck einerseits und die Entfremdung vieler Menschen vom politischen System andererseits stellen den BN vor wichtige Fragen: Wie umgehen mit populistischen und/ oder rechtsextremen Angriffen? Wie mit dem rapiden Verlust der Zustimmung zu Natur- und Klimaschutz? Was bedeutet die Erosion der Diskurs- und Diskussionskultur für den Verband? Welchen spezifischen Beitrag kann der BN in dieser Situation leisten, um Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken und seine Arbeits- ebenso wie die Lebensgrundlagen zu erhalten? Damit beschäftigten sich die BN-Expert*innen intensiv, unter anderem im Austausch mit anderen Verbänden, in Vorträgen und Workshops

und in einer BN-Arbeitsgruppe.

Die unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus geführten Angriffe der Landesregierung auf das Instrument des Volksbegehrens, aber auch auf andere Beteiligungs- und Kontrollrechte oder Teile der Umweltgesetzgebung begleiteten die BN-Fachleute kritisch, auch hier zum Teil in Zusammenarbeit mit Bündnispartner*innen aus Politik

und Zivilgesellschaft.

An fachlicher Arbeit nahmen insbesondere die Europapolitik und die Aktivitäten zur Europawahl, die Ausgestaltung des Zweijahres-Schwerpunkts Wasser und die Betreuung von Protesten und Widerstand gegen die Gasbohrungen zwischen Lech und Ammersee breiten Raum ein. Vor der Europawahl ging es darum, eine drohende

Rolle rückwärts in der europäischen Landwirtschaftspolitik zu verhindern. Der BN rief die Bürger*innen dazu auf, zur Wahl zu gehen und für den Natur- und Umweltschutz zu

stimmen.

Den Schwerpunkt Wasser setzten die BN-Expert*innen, weil die Klimakrise vermehrte Hitzeperioden mit extrem hohen Temperaturen, Dürren, akutem Wassermangel, aber auch Überschwemmungen mit sich bringt. Mit dem Schwerpunkt wollen sie beispielsweise den Wasserrückhalt in der Fläche, die Gefahren für das Grundwasser oder auch die massive Verschwendung der wertvollen Ressource in die Öffentlichkeit bringen.

Im zweiten Halbjahr begann die Planung von Aktivitäten zur Bundestagswahl. Zunehmend Zeit und Energie verwendeten die Fachleute auf die Kooperation mit bewährten Bündnispartner*innen und das Gewinnen neuer Verbündeter auch außerhalb des direkten Umfelds des BN. Ein nicht immer einfacher, aber wichtiger Ansatz, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in möglichst starken Allianzen zu begegnen.

Unsinnige Straßenbauprojekte verschlingen immer noch viel zu viel wertvollen Grund und Boden in Bayern. Das trägt zum massiven Flächenverbrauch im Freistaat bei, der unverändert hoch ist. Die Verkehrsexpert *innen des BUND Naturschutz setzen sich für eine moderne und umweltbewusste Mobilität und einen starken Öffentlichen Nahverkehr ein.

Mehr als jede dritte Person in Bayern ist unzufrieden mit der Erreichbarkeit von Bus und Bahn am eigenen Wohnort (38 Prozent). Das hat eine repräsentative Befragung

des BUND (Bundesverband des BN) zusammen mit Allianz Pro Schiene und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) ergeben. Im Bundesländervergleich liegt Bayern

damit auf dem sechstletzten Platz. 41 Prozent der befragten Menschen in Bayern sind unzufrieden mit der Anzahl der Abfahrten an der nächstgelegenen Haltestelle. Für 68 Prozent hat sich der angebotene Takt in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert, für 15 Prozent sogar verschlechtert. Auch bei diesen Werten belegt Bayern im Ländervergleich die hinteren Plätze.

Die BN-Verkehrsfachleute setzen sich für einen besseren ÖPNV ein, denn nur mit einem guten Angebot kann er zu einem Rückgrat der Mobilitätswende in Bayern werden.

Bisher haben Bus und Bahn im Freistaat aber immer noch einen untergeordneten Stellenwert. Das zeigt sich 2024 auch daran, dass die bayerische Regierung das überaus erfolgreiche Deutschlandticket in Frage stellte. Der BN setzt sich für eine Fortführung des Tickets ein.

Eine stärkere Beachtung des Klimaschutzes im Straßenbau war ein weiterer Arbeitsschwerpunkt. So würde der geplante vierspurige Ausbau der B12 zwischen Kempten

und Buchloe nach Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums für jährlich mindestens fast 25.000 Tonnen CO2 -Ausstoß sorgen. Beim geplanten Ausbau der A8 zwischen

München und Salzburg wäre er mit etwa 36.000 Tonnen noch höher.

Der BN geht sogar von deutlich höheren Emissionen aus, da viele klimaschädliche Aspekte wie Waldrodungen oder Bodenzerstörung noch gar nicht eingerechnet sind, und hat deshalb gegen beide Projekte Klage eingereicht. Der BN macht sich auch konkret gegen flächenzerstörende Verkehrsprojekte und Flächenfraß durch überzogene Bau- oder Gewerbegebiete stark. So stehen etwa der Neubau der B 26n im Spessart oder der Neubau der B 15n bei Landshut und neue Gewerbeflächen in vielen Landkreisen im Fokus der Arbeit von BN-Aktiven in den Orts- und Kreisgruppen.

2024 wurde außerdem ein großes Umweltbildungsprojekt im Verkehrsbereich beim bayerischen Kultusministerium beantragt, das in den Jahren 2025 und 2026 das BN Naturerlebniszentrum Allgäu, die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken, die BN-Umweltstation Ökohaus Würzburg und die BN-Kreisgruppe München durchführen werden: der »ÖPNV-Führerschein«. Ziel ist es, Kinder in weiterführenden Schulen fit zu machen für eine selbstständige Nutzung des ÖPNV und so das »Eltern-Taxi« zu vermeiden.

2024 setzten sich die Gentechnik- und Landwirtschaftsexpert*innen des BN weiterhin für eine vielfältige, ökologische und bäuerliche Landwirtschaft ein. Auch die Europawahl sowie die Kennzeichnung und Regulierung aller Gentechnikpflanzen beschäftigten das Referat.

Den Beginn des Jahres prägten die Proteste der Bäuerinnen und Bauern, die nach Einsparankündigungen der Ampel-Regierung stattfanden. Diese hatte eine schrittweise Verringerung der Agrardieselrückvergütung beschlossen. Die Fachleute des BN nahmen an Diskussionen und politischen Runden zu den Protesten teil. Ein großer Erfolg war die im Februar stattfindende Tagung »Wasser und Landwirtschaft«, an der Landwirt*innen sowie Vertreter*innen aus Kommunen, Wasserverbünden und Behörden teilnahmen. Die Ergebnisse der Tagung wurden als Videos mit den Präsentationen der Tagung und mit Statements aufbereitet. Die Wiesenmeisterschaft, die der BN gemeinsam mit der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) durchführt, wurde 2024 im Allgäu veranstaltet.

Der Ackerwildkraut-Wettbewerb, den der BN gemeinsam mit LfL und Bioland durchführt, fand dieses Jahr in Oberbayern statt. Bei diesem Wettbewerb werden besonders artenreiche Äcker ausgezeichnet. Die Ergebnisse des Praktikerrats des bayerischen Landwirtschaftsministeriums wurden vom Bündnis der bayerischen Agrarplattform mit Vertreter*innen des Ministeriums, besprochen. Weitere Themen im Bereich der Landwirtschaft waren 2024 die BN- Position zur Freiflächenphotovoltaik, die Entwicklung des Ökolandbaus, die Außer-Haus-Verpflegung, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und die politische Debatte zum Tierschutzgesetz. Im Februar organisierte das Bündnis für eine gentechnikfreie Natur und Landwirtschaft die Übergabe von über 87.000 Unterschriften an Europastaatsminister Eric Beißwenger. Ziel war es, die Abstimmung im Europaparlament im Sinne den BN-Forderungen nach Kennzeichnung und Regulierung aller Gentechnikpflanzen Nachdruck zu verleihen.

Auch die Europawahl beeinflusste die Arbeit der BN-Agrarexpert*innen. Mit Pressegesprächen, Stellungnahmen und Briefen an Politiker*innen, die zur Wahl in das Europäische Parlament standen, wurden die Forderungen des Bündnisses für ein gentechnikfreies Bayern in Natur und Landwirtschaft vom BN und in Bündnissen weiter in der Öffentlichkeit verbreitet. Wie erwartet, gab es während der ungarischen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 keine Fortschritte zwischen den Mitgliedsstaaten, was die dort liegende Gesetzgebung angeht. Der in der Schublade der EU-Kommission liegende Plan zur Deregulierung der gentechnischen Veränderung von Mikroorganismen und Wildpflanzen mobilisiert und alarmiert inzwischen zunehmend auch die Aktivist*innen im Arten- und Biodiversitätsschutz.

Nach wie vor ist die Klimakrise das beherrschende Thema, wenn es um den Wald in Bayern geht. Das »Waldsterben 2.0« mit vertrocknenden und absterbenden Bäumen beschäftigte auch dieses Jahr die Waldexpert*innen des BN. Und auch das Thema Jagd stand auf der Tagesordnung.

Trotz ergiebiger Regenfälle im Jahr 2024 hat sich der Zustand des Waldes nicht verbessert. Dabei verzeichnet der Norden Bayerns höhere Schadenswerte als der Süden. So weist Mittelfranken mit 29,3 Prozent den höchsten Nadelbeziehungsweise Blattverlust in Bayern auf. Im Frankenwald sind die Wälder sogar auf mehreren 1000 Hektar abgestorben. Zum »Waldsterben von oben« durch die Klimaerhitzung kommt ein »Waldsterben von unten« durch Rehe und Hirsche, die den Waldaufwuchs regelrecht wegfressen. Die Waldfachleute des BN fordern deshalb, die Wildbestände auf ein Maß zu reduzieren, das eine natürliche Waldverjüngung ermöglicht. In einer vom BN-Waldreferat veranstalteten Webinarreihe »Jagd und Schalenwildmanagement in der Klimakrise« berichteten Wissenschaftler*innen von ihren Forschungsprojekten zu einer ausgewogenen Jagd zum Schutz der Wälder. Im Juli verlieh der BN Alfons Leitenbacher, dem ehemaligen Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Traunstein die Karl-Gayer-Medaille für sein Engagement für eine waldangepasste Jagd, eine naturverträgliche Waldwirtschaft und artenreiche Wälder.

Das Thema Wald, Wasser und Klima war auch Mittelpunkt eines Seminares zum »Naturerbe Buchenwälder«. In Deutschland gibt es zwar keinen Urwald mehr, aber seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftete Naturwaldreservate. Einige davon liegen im Steigerwald, weswegen sich dieses Gebiet besonders gut für einen Nationalpark eignet. Nur mit einem Nationalpark, den der BN seit Jahren fordert, sind die unersetzlichen Wälder des Steigerwalds wirksam und dauerhaft geschützt. Doch auch die Wälder im Spessart sind besonders schützenswert. Auf 171.000 Hektar Fläche dehnen sich Wälder, Wiesentäler, Streuobstwiesen und Weinberge im bayerischen Teil des Naturparks Spessart aus. Die Landkreise Aschaffenburg, Main-Spessart und Miltenberg sowie die Stadt Aschaffenburg prüfen seit 2022 die Chancen für eine Biosphärenregion. Die Landrät*innen und der Oberbürgermeister von Aschaffenburg setzen sich dafür ein, unterstützt vom BN. Im vergangenen Jahr fanden dazu Abstimmungen der Kommunen statt. Fast drei Viertel der betroffenen Kommunen haben sich mittlerweile für eine Biosphärenregion ausgesprochen, die große Vorteile für den Spessart bringen würde.

Der BUND Naturschutz ist ein starker Anwalt für Bayerns Gewässer. Durch Verbauung, Verschmutzung und die Folgen der Klimakrise besteht hier mehr Handlungsbedarf als je zuvor.

Die Konflikte um die kostbare Ressource nehmen deutlich zu, etwa in Mittelfranken. Dort setzten sich die BN-Wasser-Expert*innen im Landkreis Ansbach intensiv für den Schutz des Naturschutzgebietes Ellenbach bei Bechhofen ein. Trotz jahrelanger Proteste darf dort der Zweckverband Reckenberggruppe seit 2019 Trinkwasser fördern, was bereits zweimal zum Austrocknen des Ellenbaches führte. Der BN bereitet hier eine Anzeige nach dem Umweltschadensgesetz vor. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen stellt sich der BN gegen die drohende Genehmigung von Mineralwasserförderung aus Tiefengrundwasser durch die Firma Altmühltaler, die inzwischen Teil des Aldi-Nord-Konzerns ist.

Gegen die Genehmigung eines riesigen Steinbruches im Weißenburger Stadtwald, der die Trinkwasserquelle des Ortsteils Suffersheim bedroht, klagt der BN sogar. Die Wasserexpert*innen des BN haben 2024 einen Diskussionsentwurf für die Einführung eines Wassercents in Bayern erstellt. Für den Schutz des Grundwassers wurde ein Vorschlag für ein Wasserbündnis Bayern erarbeitet, der 2025 weiterverfolgt werden soll. Weitere Themen waren Rohstoffabbauvorhaben und der Bayerische Verfüllleitfaden, Flusswärmepumpen und Geothermie, Bewässerungsvorhaben und die Auswirkungen von Wasserentnahmen sowie Versickerung von Regenwasser im Siedlungsbereich. Außerdem beschäftigten sich die BN-Wasserfachleute mit der Nitratbelastung des Grundwassers, der Sicherung von Grundwassermessstellen, der Trinkwasserverordnung und der Entwicklung der Grundwasserneubildung. In Bezug auf die Wasserkraft befassten sich die Fachleute mit der Herstellung der Durchgängigkeit, dem Fischschutz und den Auswirkungen der Wasserkraft auf die Gewässerökologie. Des Weiteren stand die Teilnahme an den Sitzungen des Runden Tisches Wasser der Bayerischen Staatsregierung auf dem Plan. Zudem gab es eine Expertenanhörung zum Trinkwasser und einen Austausch mit den Regierungsfraktionen im Landtag.

In Zusammenarbeit mit dem BN-Bildungswerk führten die BN-Wasserexpert*innen eine Online-Vortragsreihe zum Thema Wasser durch. Zudem wurden für die BN-Wasser- Webseiten Texte zu allen relevanten Teilgebieten erstellt. Für ein neues Bündnis zum Hochwasserschutz arbeiteten die BN-Fachleute unter anderem mit der Landtagsfraktion der Grünen zusammen und erarbeiteten ein Positionspapier. Zur EU-Nitratrichtlinie gaben sie eine Stellungnahme ab

Nur wer die Chancen und Risiken unserer Lebensweise kennt und um Handlungsalternativen weiß, kann einen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung unserer Zukunft leisten. Deshalb bietet der BUND Naturschutz ein vielfältiges Bildungsangebot für Kinder und Erwachsene an. Damit ist der Verband einer der größten außerschulischen Umweltbildungsträger in Bayern.

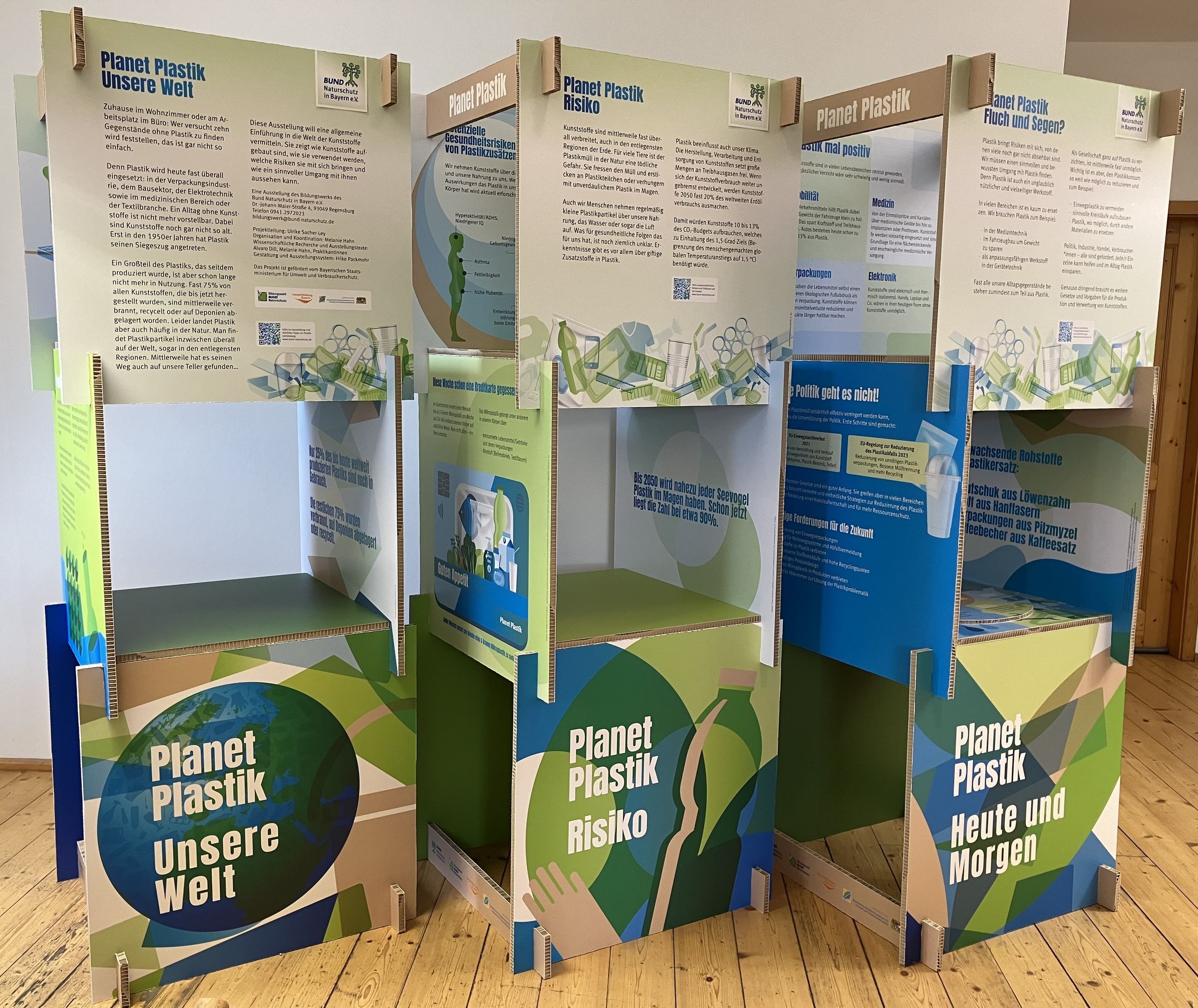

Mit unterschiedlichen Formaten und Themen begeistert das BN- Bildungswerk Klein und Groß für die Natur und vermittelt Kompetenzen für die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes. Das gilt für die Bildungsarbeit der Kreis- und Ortsgruppen, die Angebote des BN-Bildungswerkes sowie der BN-Umweltstationen in Wartaweil und Würzburg, im Naturerlebniszentrum Allgäu oder im Wasserschloss Mitwitz. Mit Verve und Ideenreichtum werden Themen wie Leben ohne Plastik, Klimawandel und Landwirtschaft, Inklusion und Bildung oder auch ein ÖPNV-Führerschein entwickelt und umgesetzt.

Das Bildungswerk bot ein neues Format für “Zukunftskocher” an. In vier Online-Kochworkshops kochte Gastrocoach und Buchautorin Estella Schweizer mit den Teilnehmer*innen ein komplettes klimafreundliches Drei-Gänge-Menü. Die vier Jahreszeiten-Kochworkshops wurden ergänzt durch Fachvorträge. Alle Rezepte samt Einkaufsliste stehen zum Download zur Verfügung. Die neu entwickelte Ausstellung “Plastikwelt = Zukunftswelt?!” fand viel Interesse bei BN-Gruppen aber auch Schulen. Drei Türme aus Wellpappe liefern wichtige und zum Teil unbekannte Informationen zur Geschichte und Verwendung des Werkstoffes Plastik.

"Müssen unsere Städte grüner werden?" war das Motto des bayerischen Heimattags in Regensburg, für den das Bildungswerk Teile des Programms und die Betreuung vor Ort übernahm. Die beliebte Artenkennerreihe wurde auch in 2024 fortgesetzt. Mit Informationen über Spinnen, die Haselmaus und Laubbäume konnten wir in den letzten drei Jahren 12.000 Teilnehmende erreichen. Die musikalische Reise “Vielklang in der Natur” schloss die Reihe mit einem Streifzug durch die heimische Nationalparklandschaft ab. Das BN-Bildungswerk vertritt den BUND Naturschutz im Kernteam Umweltbildung Bayern, am Runden Tisch Ehrenamt des bayerischen Sozialministeriums sowie in der Initiative des DGB für ein Bildungsfreistellungsgesetz.

Der Quervernetzung dient die Vertretung im Pakt für BNE, die Teilnahme am Runden Tisch Umweltbildung sowie die Vertretung im Beirat des bayerischen Jugendherbergswerks. Das Jahresthema des Naturschutzund Jugendzentrums Wartaweil “Nachhaltigkeit erleben – inklusiv, interkulturell, selbstwirksam” konnte in Kooperation mit dem “Paritätischen in Bayern” umgesetzt werden. Bei den Wartaweiler Gesprächen im Herbst diskutierten zu dieser Frage Richard Mergner, MdL Ute Eiling-Hütig, Margit Berndl von den Paritätischen in Bayern, Psychologe Dr. Andreas Meißner und Umweltreferentin Sabine Bock. Mit etwa 50 Junglandwirt*innen fand Anfang des Jahres ein Workshop zum Thema “Landwirtschaft und Naturschutz im Zeichen des Klimawandels” statt.

Der fünfte Landwirtschaftstag zum Thema “Landwirtschaft im Klimawandel” war mit etwa 100 Teilnehmer*innen gut besucht. Beim dritten Nachhaltigkeitsfest konnten sich die 200 Gäste beim Markt der Möglichkeiten über das Jahresthema informieren. Mit über 4000 Übernachtungen und 220 Bildungsangeboten mit etwa 4800 Kindern ist Wartaweil nach wie vor ein attraktives Ziel für Schulklassen. Ferienprogramme und Fortbildungen für Erwachsene runden das Angebot ab. Weit über 1000 Veranstaltungen fanden in den Kreisgruppen statt; dazu eine Vielzahl von fantasievollen Aktionen wie die Beteiligung an Schöpfungstagen in Coburg, das Repair-Café in Marktheidenfeld oder das Projekt Bio-Brotbox in Lindau. Die Bildungsarbeit im BN ist vielfältig, macht Spaß, setzt Handlungsimpulse und regt zu eigenen Aktivitäten an.

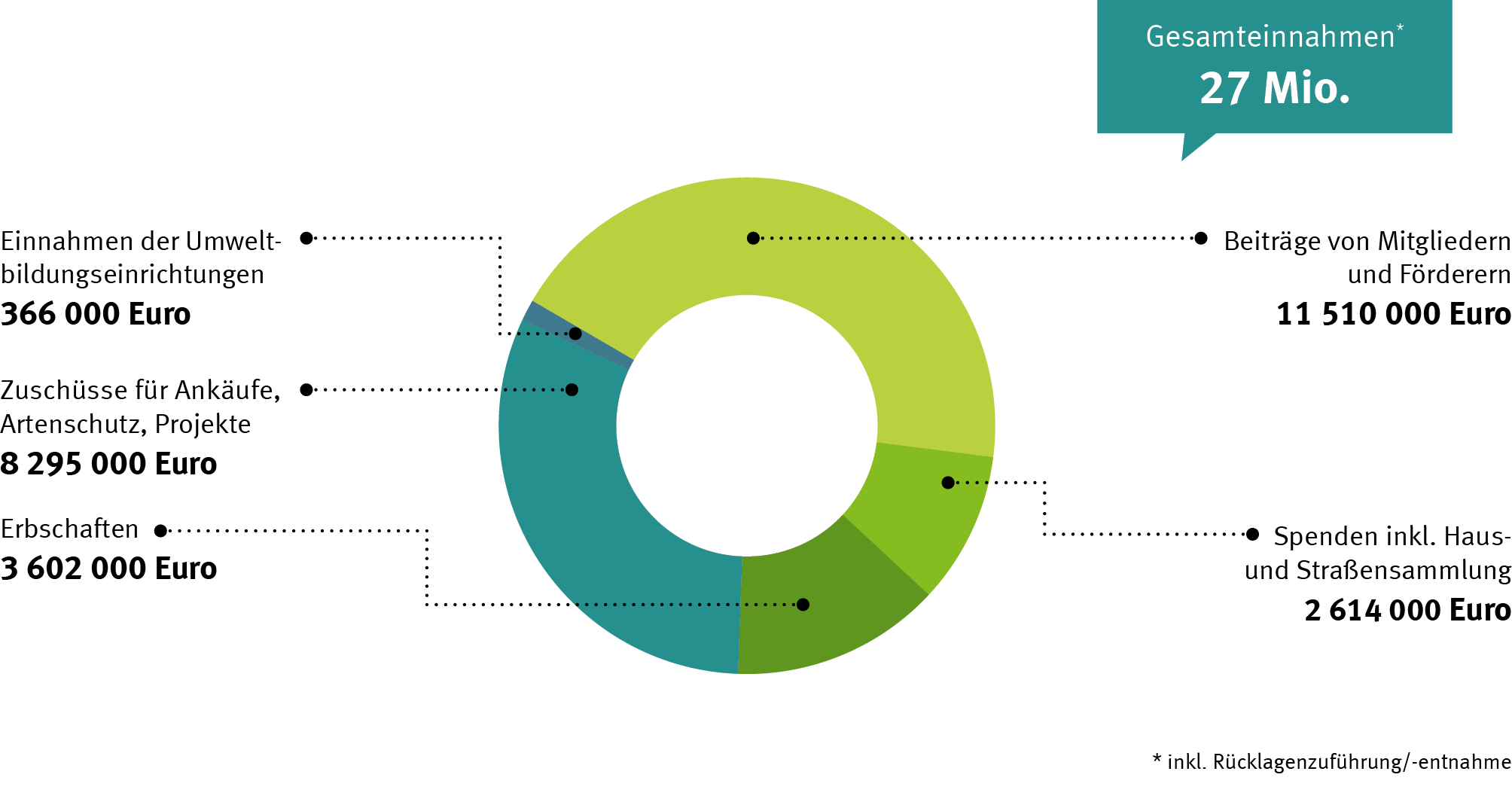

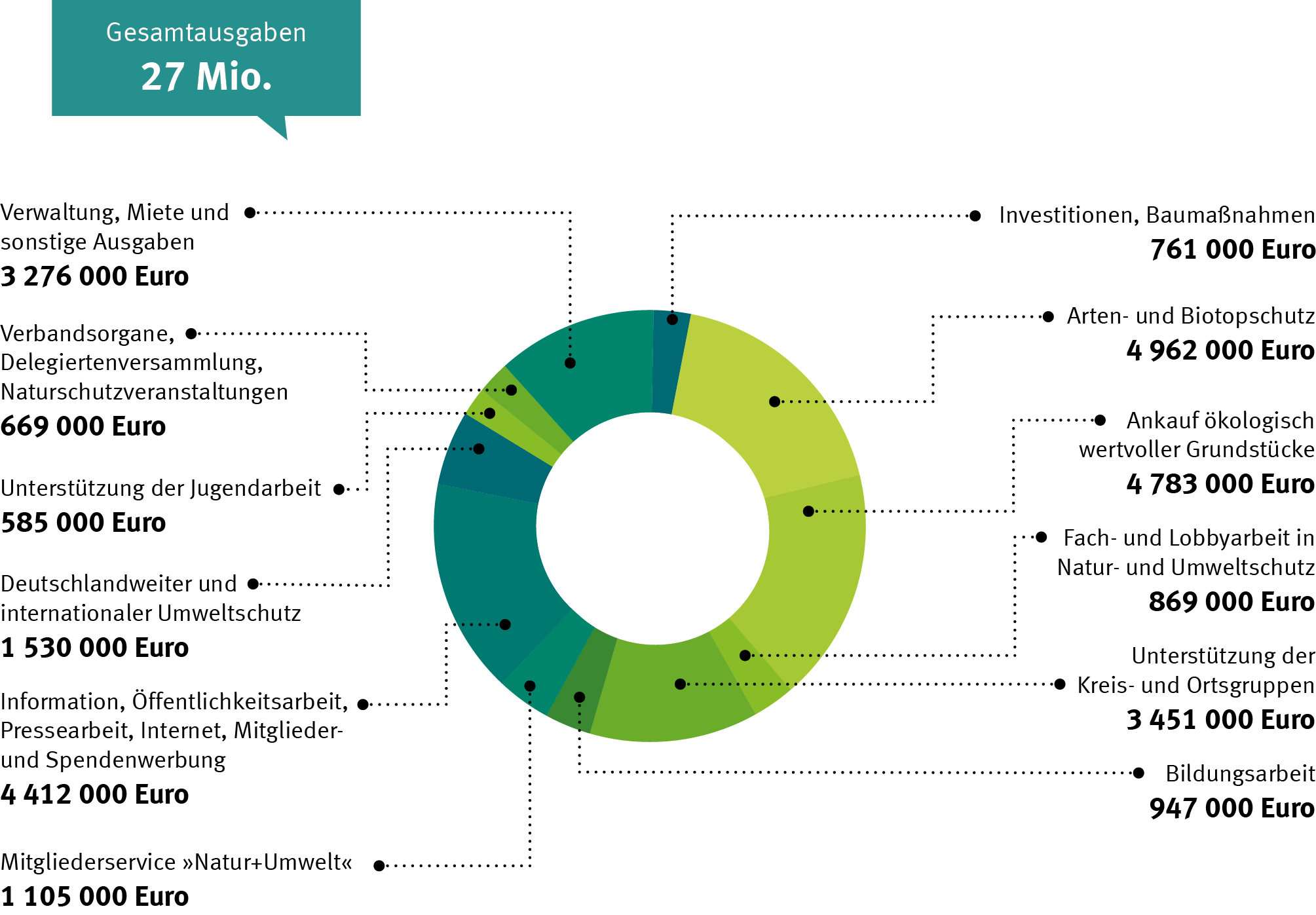

Finanzen des BUND Naturschutz im Jahr 2024

Die Aufgaben des BN werden ständig mehr: Die Sicherung der Energiewende, das Engagement für Klimaschutz, die Bereitstellung von digitalen Angeboten sowie die Unterstützung unserer Basisgruppen erfordern große Anstrengungen. Diese konnten nur bewältigt werden, weil sich immer mehr Menschen für eine Mitgliedschaft im BN entscheiden.

Steigende Mitgliederzahlen und Spendeneinnahmen sichern die finanzielle Unabhängigkeit des BUND Naturschutz. Der BUND Naturschutz konnte erneut seine Einnahmen gegenüber dem Vorjahr steigern – auch dank seiner wachsenden Zahl von Mitgliedern und Förderern, die dem Verband über viele Jahre treu sind.

Der BUND Naturschutz lässt seinen Jahresabschluss – über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus – von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer unter die Lupe nehmen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Küffner & Partner prüfte die Zahlen im Frühjahr 2025 und bestätigte sie uneingeschränkt.

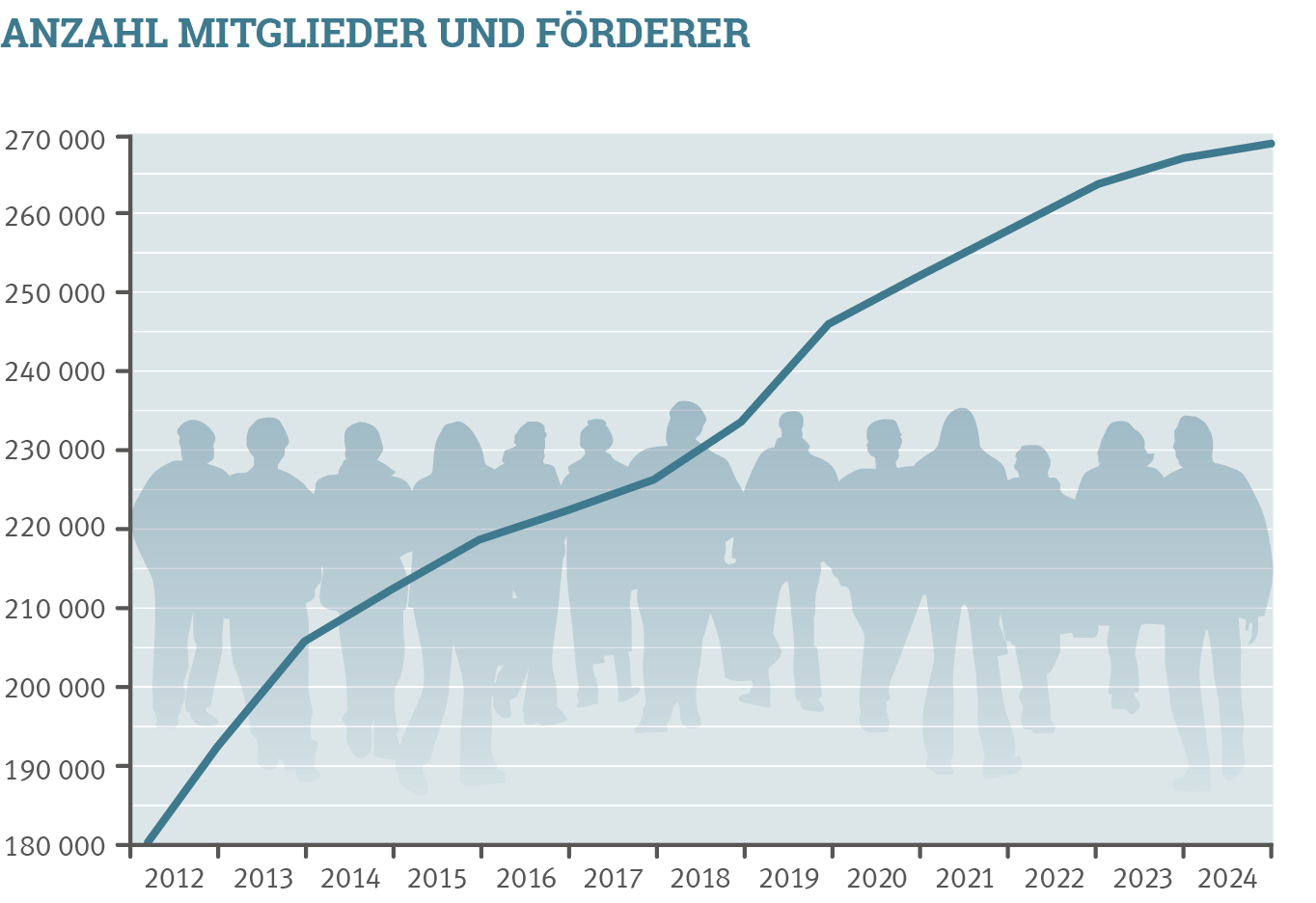

Ohne Mitglieder und Förderer wäre die wichtige Arbeit des BUND Naturschutz nicht möglich. Deshalb war es auch 2024 eines der zentralen Anliegen des BN, weitere Menschen von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. Mit Erfolg!

Zum 31. Dezember 2024 hatte der BUND Naturschutz fast 269.000 Mitglieder und Förderer. Ein neuer Höchststand - und das in Krisenzeiten, in denen zu befürchten war, dass die Menschen andere Prioritäten setzen. Die mittlerweile deutlich spürbare Klimakrise und die ökonomischen Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine sind nur einige Hürden, die als Gesellschaft zu bewältigen sind. Trotz vieler Versuche mancher Politikkreise, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz als nachrangig einzustufen, erkennt ein Großteil der Bevölkerung die Relevanz von Umwelt- und Naturschutz und ist offen und großzügig. Über die Internetseite des BN sowie über die zahlreichen Aktionen und Aktivitäten des Landesverbands und der Kreisgruppen konnte der BN wieder viele neue Mitglieder willkommen heißen. Gute Dienste bei der Information von Interessenten leistete das Faltblatt “Erfolge”. Beliebtester Zugang war mit Abstand das Beitrittsformular auf der BN-Webseite. Die BUND Naturschutz Marketing GmbH gewann rund 5300 neue Mitglieder. Über unseren langjährigen Partner HSP kamen rund 5500 Menschen als Mitglieder und Förderer zum BN.

Als größter Natur- und Umweltschutzverband Bayerns kann der BUND Naturschutz auf seine Mitglieder und Förderer zählen. Auch 2024 zeigten sich die Unterstützerinnen und Unterstützer wieder großzügig. Die Haus- und Straßensammlung bleibt ein wichtiges finanzielles Standbein.

Die Haus- und Straßensammlung, bei der Mitglieder und Schüler*innen eine Woche lang an der Haustür oder in den Innenstädten freundlich nach einer Spende für Bayerns Natur fragen, ist ein wichtiges Standbein der Einnahmen für den Verband, vor allem für die Kreisgruppen des BUND Naturschutz. Insgesamt konnte der BN in 2024 rund 2,6 Millionen Euro an Spenden sammeln. Damit blieben die allgemeinen sowie die zweckgebundenen Spenden auf einem erfreulichen Niveau. Die Einkünfte aus Geldauflagen sind 2024 auf einem niedrigem Level geblieben. Die Richterinnen und Richter lassen Einnahmen aus Geldauflagen eher bundesweit tätigen Verbänden zukommen.

Eine gute und intensive Betreuung seiner Spender liegt dem BUND Naturschutz besonders am Herzen. Die kompetente und freundliche Telefonkommunikation sowie die schnelle Bearbeitung der schriftlichen Anfragen rund um das Thema Spenden bilden das Herzstück des umfangreichen Service in der Landesgeschäftsstelle. Allen Spenderinnen und Spendern sagt der BUND Naturschutz ein herzliches “Vergelt's Gott”.

Mit der BUND Naturschutz Service GmbH (BNS) hat der BUND Naturschutz seit nunmehr über 25 Jahren einen starken Service-Partner an seiner Seite. Als Tochtergesellschaft des BN übernimmt sie viele Aufgaben jenseits der praktischen Naturschutzarbeit und unterstützt den gesamten Verband mit einem breit gefächerten Dienstleistungs-Portfolio.

Für die BN-Geschäftsstellen und die BN-Gruppen ist das breite Dienstleistungsangebot der BN Service GmbH eine wertvolle Unterstützung, die auch 2024 wieder rege genutzt wurde. Ob beim Druck von Info- und Aktionsmaterialien wie Bannern und Broschüren, bei der individuellen Geschäftsausstattung - etwa Kuverts oder Visitenkarten - oder bei Versandaktionen: Die BNS stand dem Verband erneut als verlässlicher und professioneller Partner zur Seite. Der BN-Onlineshop verzeichnete weiterhin eine deutlich gestiegene Nachfrage. Das zeigt, dass das Angebot nicht nur innerhalb des Verbands, sondern auch außerhalb gut ankommt. Neben bewährten Produkten wie den BN-Identtextilien oder kostenlosen BN-Broschüren bereicherten wieder neue ökologische und kreative Artikel das Sortiment: Das beliebte “Bienchen+Blümchen”-Motiv ist nun nicht mehr nur als Tasche erhältlich, sondern auch als Grußkarte und als Tasse.

Außerdem neu im Sortiment sind Upcycling-Holzbroschen aus Holzresten in modernem Tiermotiv-Design darunter zwei exklusive Bibermotive für den BN. Besonders wertvoll waren 2024 die persönlichen Begegnungen an den Info- und Verkaufsständen der BNS - unter anderem bei der Delegiertenversammlung, dem traditionellen Reichswaldfest am Nürnberger Schmaußenbuck und der jährlichen Mitarbeitertagung. Eine wichtige Verbindung zwischen Verband und Mitgliedern bleibt das hauseigene Telefonkampagnenteam. Es führte 2024 in über 20 Kampagnen engagierte Gespräche für den BN und den BUND, und ist aus der Verbandskommunikation nicht mehr wegzudenken.

Die BUND Naturschutz Stiftung ermöglicht es, sich als ideeller Mäzen für die Natur einzusetzen. Die Teilhaber*innen der Stiftung leisten einen dauerhaften und bedeutenden Beitrag für die Arbeit des BN. Damit schaffen sie die finanzielle Grundlage für viele Naturschutzprojekte

Unser Einsatz für den Schutz von Natur und Artenvielfalt wird meist ehrenamtlich geleistet. Tausende Aktive in allen Teilen Bayerns bringen sich täglich intensiv in den Naturschutz ein, damit wir alle in einer möglichst intakten Umwelt gut und zufrieden leben können. Viele verantwortungsbewusste Menschen unterstützen dieses Engagement des BN und seiner Aktiven finanziell. Die BUND Naturschutz Stiftung dient der langfristigen Förderung der Aufgaben des BN. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen vor weiterer Zerstörung zu bewahren, wieder herzustellen und das Aussterben bedrohter Arten zu verhindern.

In diesem Sinne setzt sich die Stiftung in Politik und Gesellschaft für einen umfassenden und nachhaltigen Natur- und Umweltschutz ein. Durch ihre Bildungsarbeit fördert sie die Sensibilisierung gegenüber umweltrelevanten Themen und trägt dazu bei, dass ökologische Probleme und Zusammenhänge richtig verstanden werden. Damit schafft sie die Voraussetzung für ein verantwortungsbewusstes Handeln im Interesse der nachkommenden Generationen. Das besondere an Stiftungen ist: Sie sind auf ewig angelegt. Das bedeutet, dass das Stiftungskapital auf Dauer erhalten bleibt. Gearbeitet wird mit den regelmäßigen Erträgen. Darüber hinaus verwaltet eine Stiftung das eingebrachte Kapital sicher. Kapitalgeber*innen profitieren von steuerlichen Vorteilen.