- Home ›

- Spenden+Helfen ›

- Einsatz für Moore 2024

Wie Ihre Spende Bayerns Mooren 2024 geholfen hat

Im Kampf gegen Klimakrise und Artensterben spielen Bayerns Moore eine Schlüsselrolle. Mit Hilfe vieler Naturfreundinnen und -freunde schützen wir unsere Moore. Hier erfahren Sie, was wir 2024 gemeinsam bewirkt haben.

Intakte Moore sind nicht nur wichtige Kohlenstoffspeicher. Als sogenannte Kaltluft-Entstehungsgebiete kühlen sie Luftmassen und wirken so lokal der Klimaerwärmung entgegen. Moore helfen auch bei der Regulierung des Wasserhaushalts. Sie sind in der Lage große Wassermengen aufzunehmen und zu speichern. Damit verringern sie bei Stark-Regenereignissen effektiv den Wasserabfluss aus der Landschaft und in die Fließgewässer. Die gefürchteten Hochwasserspitzen bauen sich langsamer auf und werden gekappt. Mit der gleichen Schwammeigenschaft helfen Moore auch bei der Überbrückung von Trockenperioden. Allmählich geben sie gespeichertes Wasser an die umgebende Landschaft und das Grundwasser ab. Zeitversetzt gelangt es dann in Bäche und Flüsse. Dafür müssen die Torfböden der Moore intakt sein.

Nicht zuletzt sind sie als Lebens- und Nahrungsraum seltener Arten ein besonders schützenswerter Bestandteil unserer Landschaft.

Biotopverbund in der Münchener Moorachse

Über vier Landkreise von Fürstenfeldbruck über Dachau, Freising bis Erding erstreckt sich Bayerns zweitgrößtes Niedermoorgebiet. Der BUND Naturschutz betreibt hier seit vielen Jahren auf zahlreichen Flächen Moorschutz. Seit nunmehr zwei Jahren läuft unser Projekt für den Biotopverbund. Hier geht es zum Bericht vom letzten Jahr.

Violetta Just, Projektkoordination Freisinger und Erdinger Moos.

Umsiedlungsaktion für den Baldrian-Scheckenfalter

1993 führte ein Hagelschlag zum lokalen Aussterben des früher weit verbreiteten Baldrian-Scheckenfalters im Freisinger Moos. Dieses Jahr haben wir hier einige Exemplare ausgesetzt, um ihn wieder anzusiedeln und damit eine Verbreitungslücke zu schließen.

Die umgesiedelten Falter stammen aus dem Naturschutzgebiet Viehlaßmoos bei Erding. Zuvor klärte ein Gutachten, dass die Ausgangspopulation dort durch die Aktion keinen Schaden nimmt. Nach Genehmigung durch die Naturschutzbehörde wurden zusammen mit drei Schmetterlingsexperten 15 Männchen und Weibchen eingefangen. Auf einer ökologisch besonders hochwertigen BN-Fläche im Freisinger Moos wurden sie unter einem Netzzelt ausgesetzt. Hier verbrachten sie den Sommer geschützt und unter regelmäßiger Beobachtung. Wir hoffen, dass es auch zur Eiablage kam. Im Frühjahr wissen wir mehr. Um die Raupen vor Fressfeinden zu schützen, wird das Netz im Frühjahr wieder aufgebaut. Voraussichtlich wird es weitere Umsiedlungsaktionrn geben. Das Ziel ist eine möglichst weite Verbreitung des Baldrian-Scheckenfalter auch auf anderen Flächen im Freisinger Moos. Geeignete Lebensräume mit Baldrian, von dessen Blättern sich die Raupen ernähren, findet der Falter hier ausreichend.

Eine weitere Artenhilfsmaßnahme war die Pflanzung von Schlangenknöterich. Der mittlerweile im Freisinger Moos sehr selten gewordene Randring Perlmuttfalter (Boloria eunomia) ist auf diese Pflanze ebenso angewiesen,wie der Baldrian-Scheckenfalter auf den Baldrian. Mit den Pflanzungen hoffen wir auf schöne Schlangenknöterich-Blühwiesen. Denn diese Blütenpflanzen dienen auch vielen anderen Insekten als Nahrungsquelle.

Gfällach: Wasser für ein bedrohtes Moor

Die Gfällach ist das letzte im Erdinger Moos verbliebene Quell-Flachmoor, geprägt durch den gleichnamigen Bach. Bei der Flurbereinigung im letzten Jahrhundert wurde der Bach jedoch um das Naturschutzgebiet herumgeleitet, um Ackerböden zu gewinnen. Zudem wurden die Grundwasserstände im Gebiet großräumig durch Entwässerungsgräben und die Abdichtung des Isarkanals abgesenkt. Viele niedermoortypische Arten sowie Eiszeitrelikte wie die Aurikel sind in der Folge der Entwässerung und dem Eintrag von Nährstoffen durch die umliegenden Flächen verschwunden. Trotzdem besitzt die Gfällach noch einen hohen Artenreichtum typischer Niedermoorarten und noch ausreichend Torf.

Seit Jahren setzt sich der BUND Naturschutz für eine Wiedervernässung ein. Umliegende Landwirte befürchten jedoch, dass Sie ihre Äcker nicht mehr bewirtschaften können. Mittlerweile gab es viele Gespräche mit Anrainern, Behörden und dem Bürgermeister im Landratsamt Erding. Dabei konnte dieses Jahr eine grundsätzliche Einigung erreicht werden, dem Gfällach-Bach wieder mehr Wasser zuzuführen. Davon soll dann die Hälfte im Naturschutzgebiet landen. Den dafür notwendigen Bauarbeiten steht deshalb im Grunde nichts mehr im Wege. Aus unserer Sicht noch deutlich zu wenig, aber immerhin ein Anfang zur Rettung dieses bayerischen Naturerbes.

Leben für die Moore am Grünen Band

Wo bei Mitterfirmiansreut vor 35 Jahren noch eine unüberwindbare Grenze die Bundesrepublik von der Tschechoslowakei trennte, kamen an einem neblig, kühlen Hochsommertag Kolleginnen und Kollegen vom Kompetenzzentrum Grünes Band, des tschechischen Nationalparks Šumava und Ehrenamtliche der Kreisgruppe Passau zusammen, um dem Grünen Band eine weitere Perle hinzuzufügen.

Am Ende des Tages war ein Grenzgraben durch drei Spundwände verschlossen. Damit wird die Entwässerung der anliegenden Moorflächen beendet. Der Wasserspiegel kann nun wieder ansteigen und so die Moorbildung unterstützen.

Das 6-jährige Projekt Life for Mires kommt zum Ende des Jahres 2024 zu seinem erfolgreichen Abschluss. Es wurde gefördert durch das EU-Programm “Life + Biodiversity”, den Bayerischen Naturschutzfonds und Spenden.

Ankäufe und Renaturierung am Wagenwasser

An dem Grenzbach in der Gemeinde Philippsreut, hat der BN in den vergangenen zehn Jahren durch mehrere Ankäufe den Großteil der vorhandenen Feucht- und Moorflächen sowie angrenzende, wertvolle Bergwiesenbereiche erworben. Damit sind mittlerweile über 11 Hektar zusammenhängende Fläche bzw. gut 1,1 km Uferlinie des Wagenwassers für den Naturschutz gesichert. Sie werden kontinuierlich optimiert oder einer naturnahen Entwicklung überlassen.

Der Bereich um das Wagenwasser wurde früher durch Drainagen trockengelegt und in weiten Teilen mit Fichten bepflanzt. Eine natürliche Waldentwicklung hatte nie eine Chance. Die für diesen Standort ungeeigneten Fichtenplantagen sind in Zeiten der Klimakrise mit vermehrt auftretenden Dürren extrem anfällig für Borkenkäferbefall. Im zum Jahresende auslaufenden Projekt LIFE for MIRES wurden die artenarmen Fichtenanpflanzungen nun zu naturnahen Waldbereichen und Waldrändern umgebaut. Drainagen wurden entfernt und Gräben verschlossen, um eine vorsichtige Wiedervernässung der Flächen zu erreichen. Auf ursprünglichen Moorflächen wurden Bäume und Sträucher ausgedünnt. So können wieder lichte Moorwälder mit Moor-Birken und Spirken entstehen.

Durch eine extensive Beweidung mit Rindern werden Teilbereiche am Wagenwasser langfristig gepflegt und auf schonende Weise offen gehalten. Damit werden Moorfunktionen wiederhergestellt, der Wasserrückhalt in der Landschaft verbessert und Lebensraum für viele daran angepasste Arten geschaffen.

Am Grünen Band im Bayerischen Wald übernehmen Weidetiere auf zahlreichen Eigentums- oder Projektflächen Naturschutzaufgaben. Vor allem aufgrund der Kleinteiligkeit und teilweise schweren Zugänglichkeit müssen hier viele Flächen per Hand bzw. ohne größere Maschinen gepflegt werden. Gleichzeitig geht die Anzahl an Weidetierhaltern und -halterinnen zurück. Trotzdem konnten jüngst zwei neue Viehhalter für Moorkomplex- und Feuchtstandorte gefunden werden, die zudem das Fleisch der Weidetiere (Robustrinder und Wasserbüffel) in Gasthöfen der Region vermarkten.

In diesem kurzen Video zeigt Tobias Windmaißer, unser Projektmanager vom BUND Kompetenzzentrum Grünes Band im Bayerischen Wald beispielhaft wie die Renaturierung funktioniert:

Much & Moor

Jahr für Jahr sind Aktive der BUNDjugend Bayern in Allgäuer Mooren für praktischen Klima- und Naturschutz unterwegs. Dieses Jahr ging es bei Much & Moor ins Ostallgäu in die Nähe von Nesselwang. Im FFH-Gebiet „Attlesee“ haben sie auf einer Moorfläche einen Damm errichtet und Gehölze entfernt, die dem Moorboden Wasser entziehen. Damit bleibt der Grundwasserspiegel hoch und das Moor behält seine Funktion als natürliche Kohlenstoffsenke und Lebensraum. Im FFH-Gebiet Attlesee wurden 145 bundes- oder landesweit bedrohte Arten registriert. Davon sind 61 Arten stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht, wie z. B. die Zwerglibelle, die Fadenwurzelige Segge, der Sumpf-Weichwurz und der Braune Schnabelried.

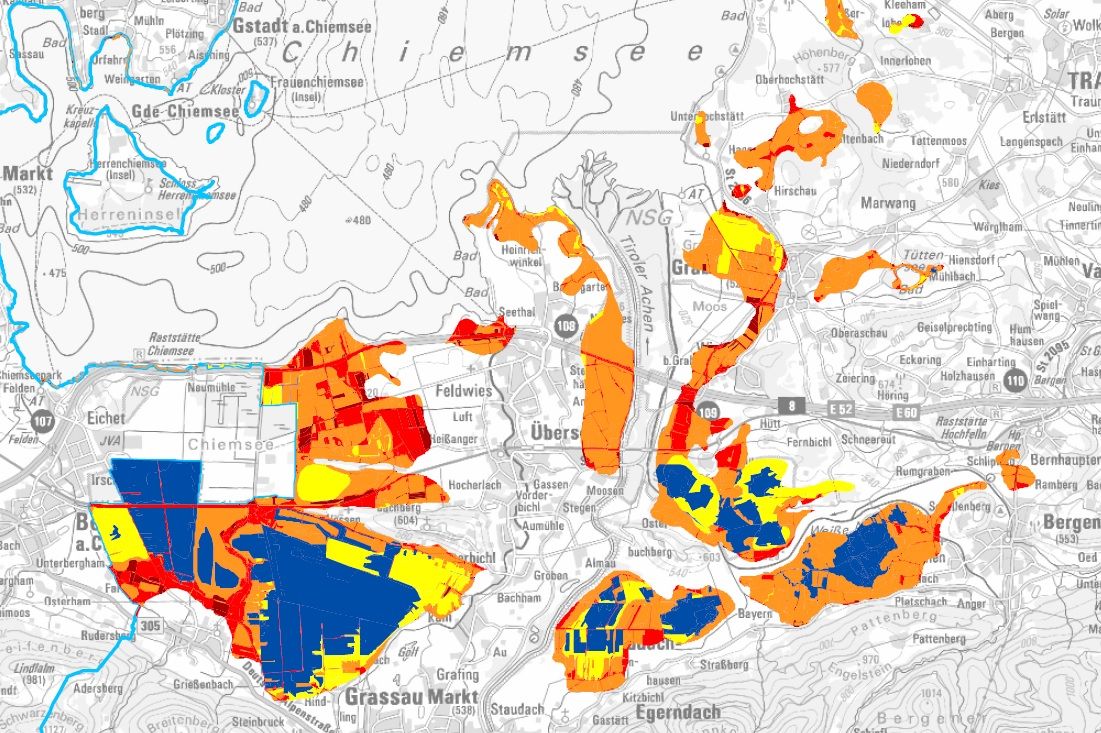

Kendlmühlfilzen: Gerettete Landschaft – gut fürs Klima

Aktuell stoßen die entwässerten Moore Bayerns 7% der bayerischen Treibhausgasemissionen aus. Nur eine Wiedervernässung kann das beenden. Die Kendlmühlfilzen am Chiemsee wurden bis in die 1980er Jahre hinein durch industriellen Torfabbau zerstört. Dank den seit dem Ende der 1980er Jahre durchgeführten Maßnahmen zur Renaturierung befinden sich große Moorbereiche heute wieder in einem Gleichgewicht – die Treibhausgasemissionen sind weitgehend gestoppt.