Oberes Püttlachtal: Artenreiche Sommerwiesen statt Stausee

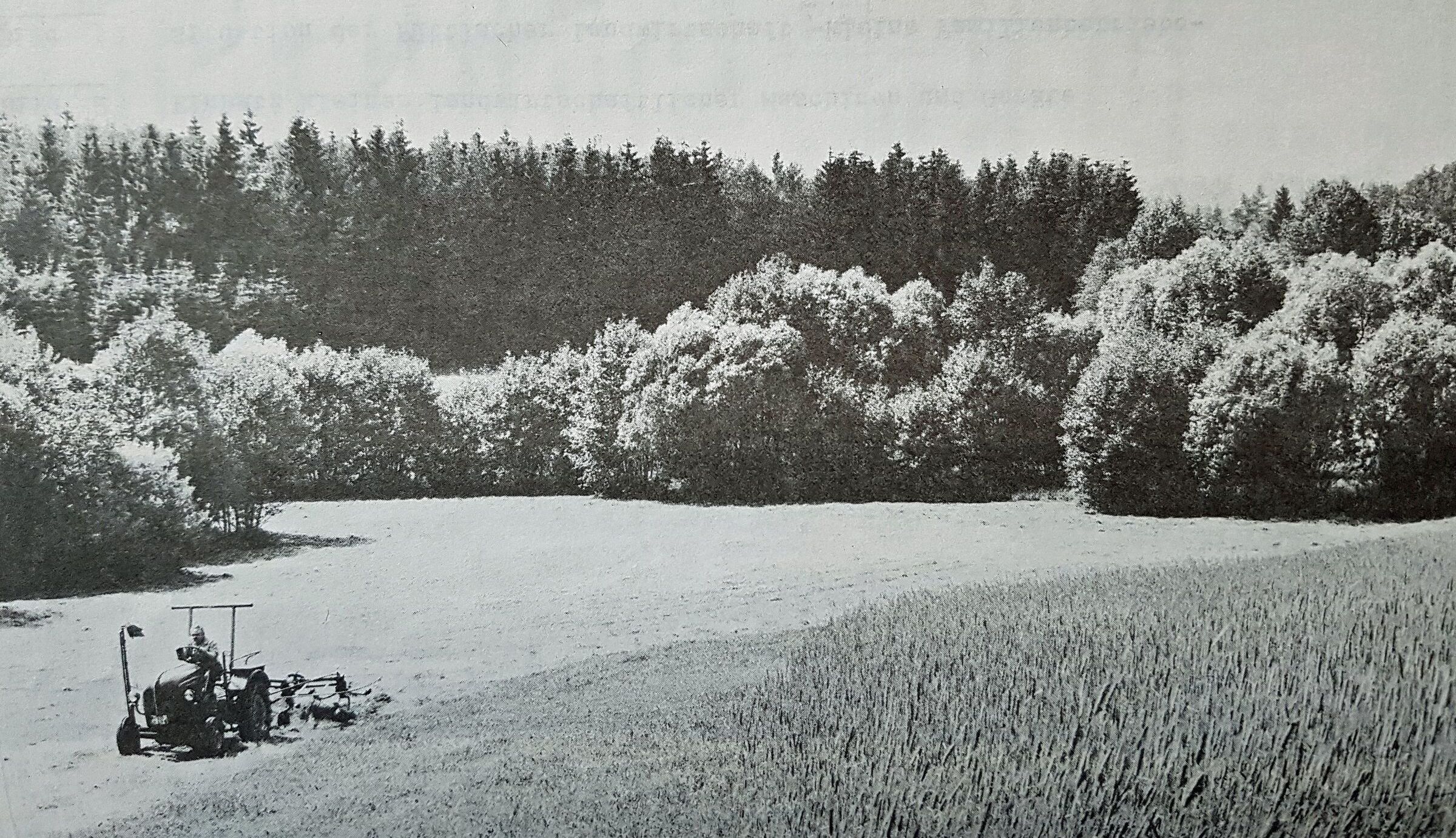

Wer an die Fränkische Schweiz denkt, denkt an tief eingeschnittene Karsttäler und an eine karge Hochfläche, deren Bauern sich in trockenem oberfränkischem Humor als "steinreich" bezeichnen. Das obere Püttlachtal am Ostrand der Fränkischen Schweiz ist anders: Ein weites, offenes Becken mit einer Vielfalt von ganz unterschiedlichen teils kalkigen, teils sauren Biotopen. Eine Insel der Ruhe in der vom Ausflugstourismus gebeutelten Fränkischen Schweiz. Und einer der großen Erfolge der BN-Kreisgruppe Bayreuth.

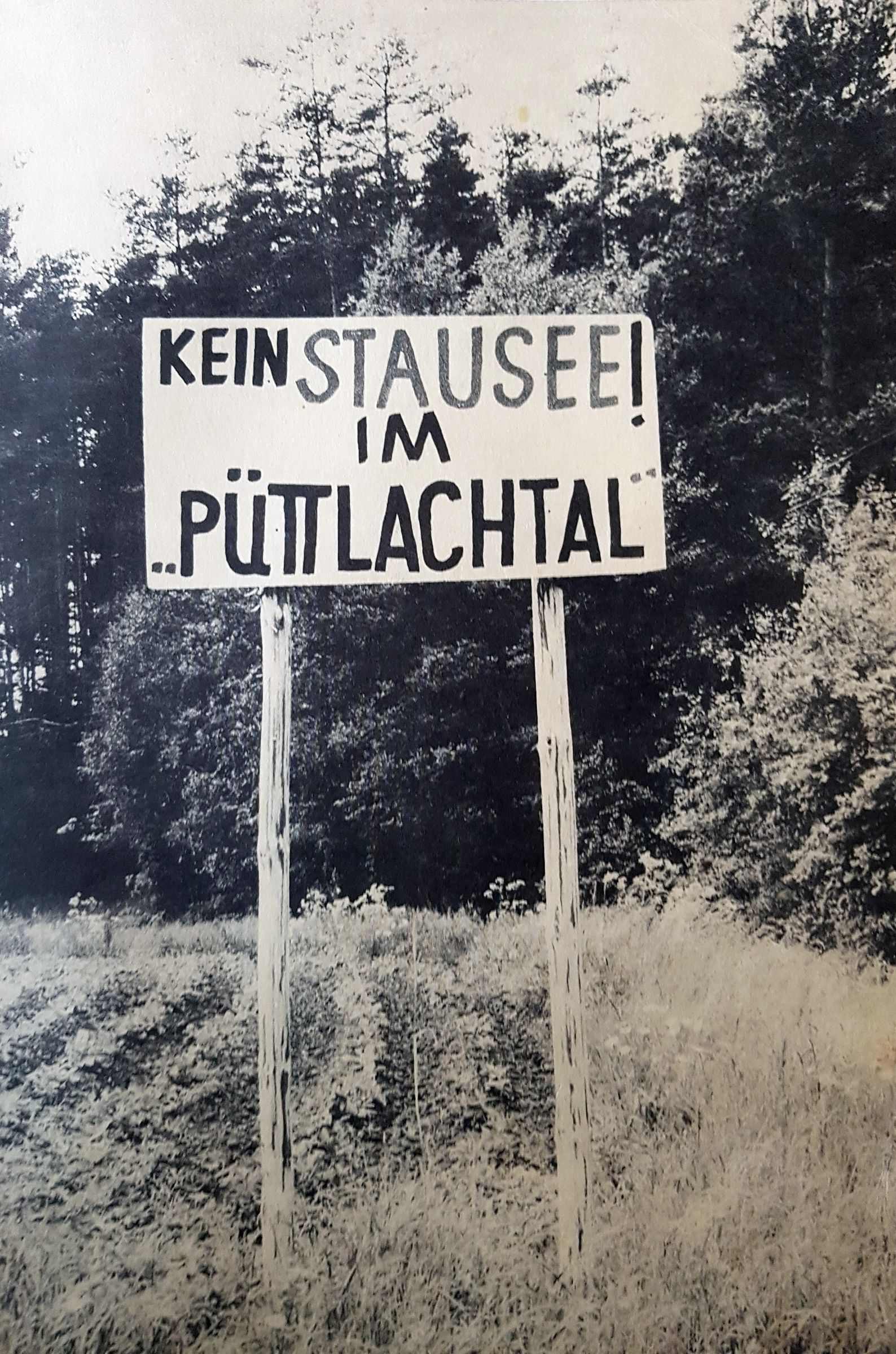

Wer das kleine, verschlafene Dörfchen Püttlach sieht, dem fährt nachträglich der Schrecken in die Glieder, wenn er sich einen 20 Meter hohen Staudamm direkt hinter den letzten Häusern vorstellt. Auch die Püttlacher selbst waren entsetzt über die Perspektive, künftig direkt unter einem überdimensionierten Hochwasserrückhaltebecken zu leben, zumal durchaus fraglich war, ob der Untergrund stabil genug war, um die Festigkeit eines Staudamms zu garantieren.

Sehr frisch war damals noch die Erinnerung an die Flutkatastrophe von Katzwang: Am 26. Mai 1979 war dort der Damm des Rhein-Main-Donaus gebrochen und hatte den Ortskern samt einem zwölfjährigen Mädchen weggespült. Das machte die Perspektive, künftig direkt unter einem Staudamm zu wohnen, zu einer recht beunruhigenden Vorstellung.

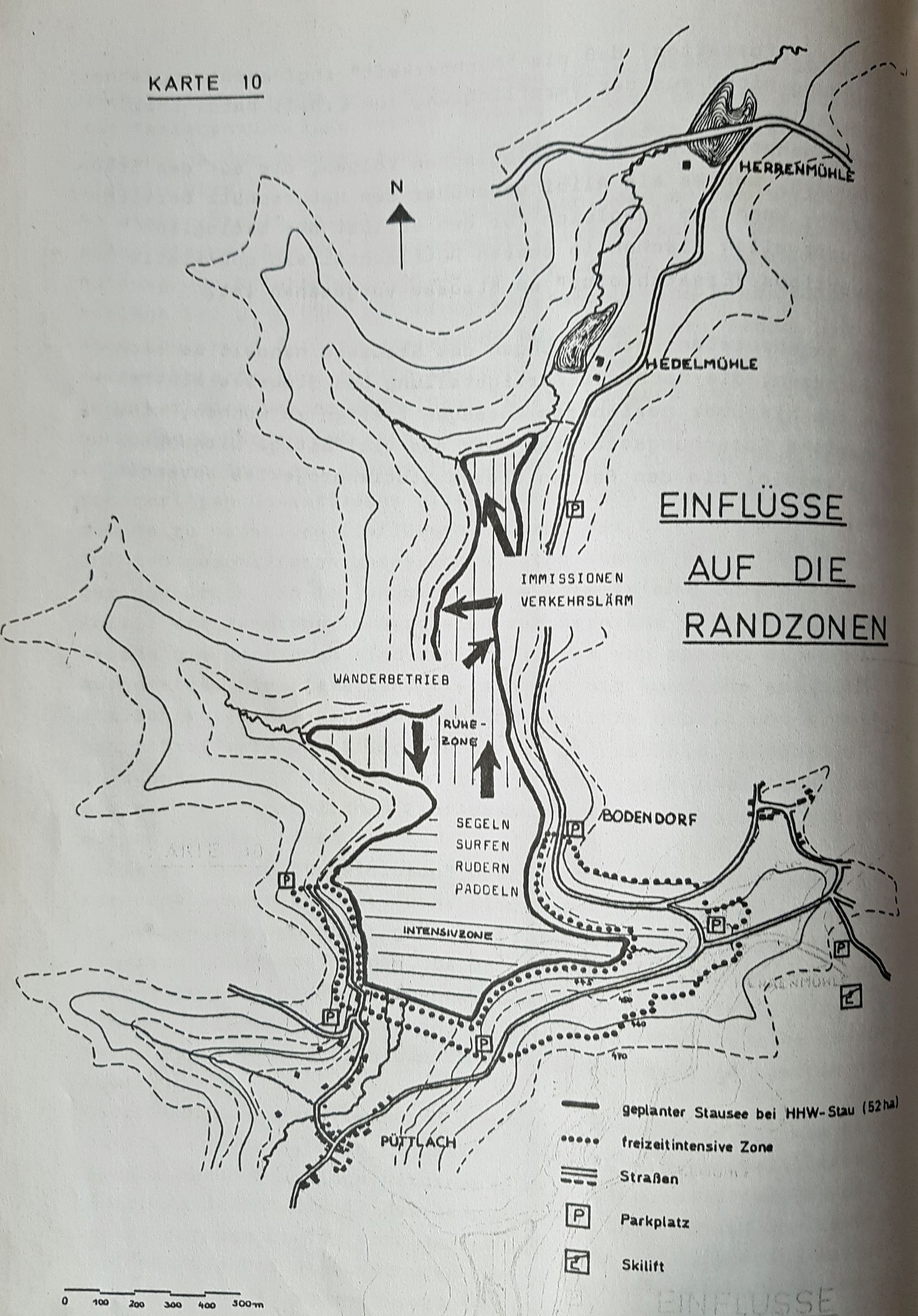

Zugleich wäre ein erheblicher Teil der Felder und Wiesen der Püttlacher Bauern unter dem Stausee verschwunden: Nach ersten Planungen sollte der See bei Normalwasser eine Ausdehnung von 68 Hektar und eine Länge von über zwei Kilometern bekommen. Auf Weisung des Regierungsbezirks Oberfranken wurde die Fläche später auf zwischen 45 Hektar bei Normalwasser und 62 Hektar bei Hochwasser reduziert.

Drei Anläufe machte der Landkreis zwischen 1971 und 1988, zuletzt unter der Führung von Dr. Klaus-Günther Dietel (CSU, Landrat von 1978 bis 2008), um die Püttlacher mit einem Stausee zu beglücken. Der Püttlachsee werde eine Attraktion im wasserarmen Oberfranken werden; die Ausflügler würden in hellen Scharen zum Baden und Bootfahren kommen. Doch die Püttlacher wehrten sich heftig: Sie wollten nicht auf den launischen Ausflugtourismus setzen, sondern auf treue Feriengäste, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen.

Obendrein wurde bald klar, dass die idyllische Vorstellung von einem großen Badesee ohnehin nur Bauernfängerei war: Ein Stausee, der bei Hochwasser 62 Hektar Ausdehnung hat, bei Normalwasser 45 und bei sommerlichem Niedrigwasser vielleicht 30, ist umgeben von einem Schlammkragen von 20 bis 30 Hektar, der mal überflutet ist, sodass die Vegetation abstirbt, mal trockenfällt und dann in der Sonne vor sich hin modert – nicht exakt das, wovon Badegäste und Bootsfahrer träumen.

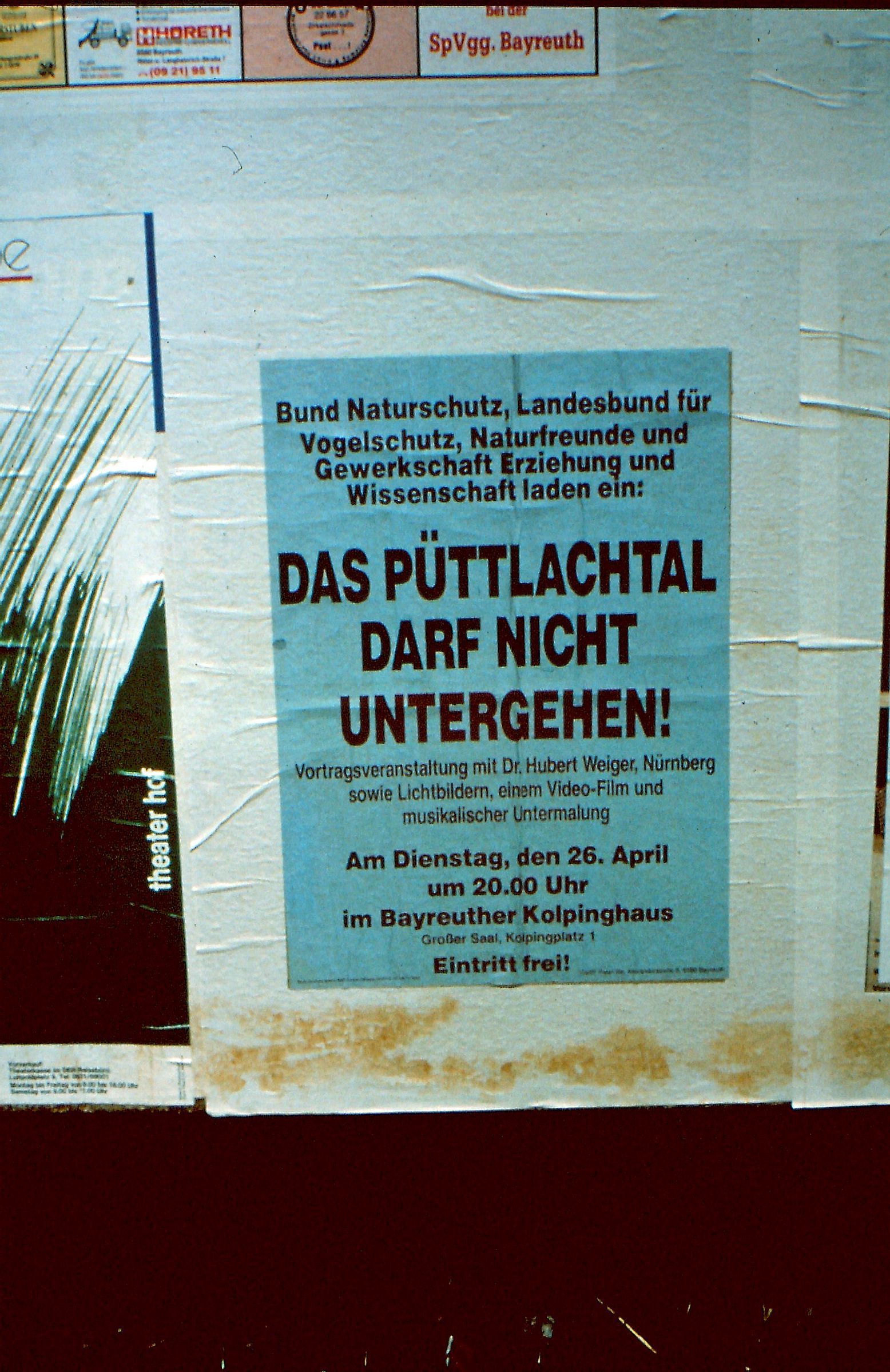

Von Anfang an wurden die Püttlacher in ihrem Widerstand unterstützt vom Bund Naturschutz und insbesondere der Kreisgruppe Bayreuth unter ihrem langjährigen Vorsitzenden Helmut Korn und ihrem Geschäftsführer Peter Ille. Immer klarer wurde im Laufe der Zeit, wie wertvoll dieses Gebiet ist. Die Höhere Naturschutzbehörde in Bayreuth stellte 1987 in einem geobotanischen Gutachten dessen besondere Schutzwürdigkeit fest und empfahl es für ein Naturschutzgebiet von Pottenstein bis zur Herrenmühle. Weite Teile sind heute FFH-Gebiet.

Geschichte des Püttlachspeichers

Die Idee, einen Speichersee direkt nördlich der Ortschaft zu errichten, reicht bis in die Zeit der 50-er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Auslöser dafür waren der geologische Untergrund, der mit seinen mächtigen Ton-Paketen des Braunen Jura (Dogger) der Germanischen Fazies einen solchen See überhaupt möglich machen würde, sowie die Tatsache, dass die Fränkische Schweiz, in der er legen würde, sehr arm an Wasserflächen ist aufgrund der dortigen Karstgesteine.

Zum ersten Mal konkret wurden diese Überlegungen aber erst Ende der 60-er/Anfang der 70-er Jahre. In dieser Zeit wurde an ein touristisches Großprojekt mit verschiedenen touristischen Einrichtungen und mehreren Hotelbauten gedacht, aber auch an Rückzugsmöglichkeiten für die Natur. Der See sollte einen Dauerstau von 68 Hektar haben. Da aber die Finanzierung nicht gesichert werden konnte, verschwand das Projekt wieder. Damals übrigens sah der BUND Naturschutz solche Vorhaben durchaus als Chance für den Natur- und Artenschutz. Allerdings stellte sich aufgrund von Erfahrungen mit ähnlichen Projekten schnell heraus, dass der Nutzen für den Natur- und Artenschutz durchaus begrenzt war und andererseits die Eingriffe in die Natur nicht unerheblich waren.

Ende der 70-er Jahre wurde das Projekt wieder aufgegriffen. Dazu wurde ein Raumordnungsverfahren (ROV) durchgeführt und positiv abgeschlossen. Hauptgrund für den See war jetzt der Hochwasserschutz für die allerdings gut neun Kilometer bachabwärts gelegene Stadt Pottenstein, die auch noch von zwei weiteren Bächen durchflossen wird. Auch konnten die, wie in der ROV-Begründung geschrieben, nahezu alljährlich auftretenden Schadhochwässer nicht belegt werden. Wir vom BUND Naturschutz befragten diesbezüglich etliche ältere Pottensteiner. Außerdem fiel diese Entscheidung damals bereits gegen erhebliche Bedenken aus der Sicht des Naturschutzes.

Aufgrund des Widerstands der lokalen Bevölkerung sowie der Naturschutz-Verbände musste das Projekt schon bald wieder in der Schublade verschwinden.

Untersuchungen bestätigen den hohen ökologischen Wert des Püttlachtals

Richtig ernst wurde es mit diesem Speichersee Ende 1986. Ein Zweckverband aus den Städten Pegnitz und Pottenstein sowie dem Landkreis Bayreuth wollte nun einen See verwirklichen, der 46 Hektar Dauerstau haben sollte und bei Hochwasser maximal 64 Hektar groß gewesen wäre. Bis Mitte 1988 wurde eine heftige politische Auseinandersetzung um das Projekt geführt. Auf der einen Seite die führenden politischen Vertreter des Zweckverbandes, auf der anderen die Naturschutzverbände, große Teile der interessierten Bevölkerung der Region und dann auch wieder die überwiegende Anzahl der Anwohner.

Während die Auseinandersetzung auch über die Medien geführt wurde, fand der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags den weisen Beschluss, doch erst einmal zu schauen, was hier denn an seltenen Pflanzen und Tieren überhaupt vorkommt.

Es wurde an der Universität Bayreuth eine pflanzensoziologische Untersuchung der Doggertäler im Landkreis Bayreuth im Rahmen einer Diplom-Arbeit durchgeführt, die eindeutig zu dem Ergebnis kam, dass die für den Natur- und Artenschutz interessanten Bereiche ganz überwiegend rund um Püttlach zu finden waren, dass dieser Bereich also wirklich hervorstach. Ebenfalls von der Universität Bayreuth wurde ein zoologisches Gutachten durchgeführt, das im potenziellen Seebereich 104 Arten der Roten Liste erbrachte, und dies nach Ansicht der Bearbeiter, weil das Untersuchungsgebiet im Püttlachtal als typische, vielfältige und umweltfreundlich genutzte Kulturlandschaft gelten kann, die durch ein eng verzahntes Habitatmosaik aus naturnahem Bachlauf, mannigfachen Feuchtgebieten, hohem Anteil an Randlinien zwischen unterschiedlichen Habitaten und Nutzungen sowie kleinflächigen Sonderstrukturen ausgezeichnet ist.

Aufgrund dieser Ergebnisse, aber auch aufgrund des erheblichen Drucks der interessierten Bevölkerung musste das Projekt Mitte 1988 wieder eingestellt werden.

Zeitzeugen berichten: "Unter einem Staudamm leben – niemals!"

Viele sind nicht mehr übrig von den Püttlacher Bürgern, die in den siebziger und achtziger Jahren das kleine Dorf am Ostrand der Fränkischen Schweiz vor einem überdimensionierten Stausee bewahrten. Zwei davon sind der hochbetagte Ludwig Körber, damals aktiver Landwirt und Müller an der Püttlach, und Herr Haas, der ein paar Jahre davor in den Püttlacher Gasthof Persau eingeheiratet hatte.

Körbers Mühle liegt am nördlichen Ortsende; kurz dahinter hätte der Staudamm 20 Meter hoch aufragen sollen – drei- bis viermal so hoch wie die Püttlacher Bauernhäuser. Die Vorstellung, mit ihrem ganzen Dorf direkt unter einem gewaltigen Staudamm zu leben, erschien den Püttlachern wenig verlockend, ja geradezu bedrückend und beängstigend. Ludwig Körber stand an der Spitze der Bürgerinitiative, aber auch die Haltung der meisten anderen war klar, erzählt Haas: "Wir bleiben auf jeden Fall nicht unter dem Damm!" Da hätte man schon das gesamte Dorf absiedeln und anderswo neu aufbauen müssen, aber daran dachte ernsthaft niemand.

Unrealistische Blütenträume

Mit Engelszungen versuchte die Politik, allen voran der langjährige CSU-Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel, den Püttlachern den riesigen Stausee schmackhaft zu machen, schwärmte ihnen von Ruder- und Segelbooten vor, von Bootsstegen und Cafés, Hotels, Arbeitsplätzen und einem florierenden Tourismus, ja, man karrte die Püttlacher sogar mit dem Bus in die damals entstehende Fränkische Seenplatte, um sie für das Vorhaben zu begeistern, berichtet Haas. Doch ein einziges Argument genügte, um die Luft aus all den Blütenträumen zu lassen: "Die Urlauber wollen doch auf das Wasser schauen und nicht auf einen Staudamm."

In der Tat wäre Püttlach wohl der große Verlierer des Stausees geworden, denn die dortigen Bauern hätten nicht nur wesentliche Teile ihrer Flächen verloren, sondern auch viele Feriengäste: Wer will schon am Fuße eines Staudamms Urlaub machen? Auch der beliebte Gasthof Persau, ein Familienbetrieb in vierter Generation, wäre dann wohl vor dem Aus gestanden.

"Die ganze Ortschaft wäre umgekrempelt worden", erklärt Gastwirt Haas mit Schaudern in der Stimme. Die bisherige Hauptverbindungsstraße nach Norden wäre ja unter dem Stausee verschwunden, also hätte die kompette Straßenführung im Dorf und darum herum neu angelegt werden müssen; Zufahrten und Ortsdurchfahrten hätten völlig umgestaltet werden müssen: Viel Aufwand für weniger als Nichts.

Bürger, Naturschützer und Professoren

Mit großer Hochachtung spricht Haas auch heute noch von Hubert Weiger, dem damaligen BN-Beauftragten für Nordbayern, der immer wieder für wichtige Sitzungen und Versammlungen vor Ort war, sowie von den Aktiven der Kreisgruppe Bayreuth, insbesondere von deren langjährigem Vorsitzenden Helmut Korn und ihrem Geschäftsführer Peter Ille: "Ich weiß nicht, ob wir das damals ohne den BN geschafft hätten."

Auch die Professoren Zwölfer und Schulze von der Universität Bayreuth hätten damals mit ihrer fachlichen Expertise, ihren Gutachten und glasklaren Stellungnahmen eine wichtige Rolle gespielt. Ausführlich wurde das Püttlacher Talbecken auch vom Lehrstuhl für Ökologie und Angewandte Botanik der TU Berlin untersucht. Voller Stolz zeigt Haas eine über 500 Seiten starke Forschungsstudie, für die mehrere Berliner Professoren samt einem ganzen Rudel Studenten etliche Wochen vor Ort recherchierten: "Nur der Ludwig Körber und ich haben davon ein Exemplar, und das gebe ich auch nicht aus der Hand!"

Vorgeschobene Argumente

Je länger man mit Haas redet, desto sichtbarer werden die Ungereimtheiten in der Stauseeplanung. Angeblich sollte der Stausee unverzichtbar als Hochwasserschutz für das zehn Kilometer talabwärts gelegene Pottenstein sein. Aber ein voller Stausee eignet sich nicht als Rückhaltebecken. Also hätte man den See immer wieder ganz oder teilweise ablassen müssen – keine gute Basis für Tourismus, wenn die Boote auf dem Trockenen liegen und der "Restsee" von einem breiten, stinkenden Schlammkragen umsäumt ist.

Doch Körber und Haas halten das Argument des Hochwasserschutzes ohnehin für vorgeschoben: "Das sollte wohl nur dazu dienen, das Projekt durchzusetzen und Zuschüsse dafür zu bekommen."

Auch die Wasserzufuhr für den Stausee hätte kaum lösbare Fragen aufgeworfen. Denn die junge Püttlach ist oberhalb des Orts nur ein schmaler Bach, jedenfalls für den Großteil des Jahres. Es hätte wohl Jahre gedauert, mit ihrem Wasser einen Stausee von 42 Hektar Fläche und bis zu 18 Meter Tiefe zu füllen, meint Haas: "Und im Sommer wäre bei der großen Wasserfläche ein Großteil wieder verdunstet."

Zudem hätte man die Püttlach gar nicht komplett in den Stausee einleiten können, sagt er, denn an deren Wasser hingen ja einige Mühlen und Sägewerke talabwärts, denen man sonst buchstäblich das Wasser abgegraben hätte.

Kurz vor Schluss ein Sprengstoffanschlag

Ja, in der Auseinandersetzung sei es schon teilweise sehr hitzig hergegangen, erzählt Haas, da seien schon auch scharfe Worte gefallen. Trotzdem ist er auch heute noch tief erschrocken und entsetzt über den Sprengstoffanschlag, der 1987 auf das Haus des damaligen Bürgermeisters von Pottenstein verübt wurde, welcher ein starker Befürworter des Stausees und eines weiteren heftig umstrittenen Vorhabens war: "Das Haus war doch bewohnt! Da hätten ja Menschen zu Schaden kommen können." Die Polizei ermittelte damals in alle Richtungen, doch der Anschlag wurde nicht aufgeklärt.

Damals ging die Auseinandersetzung schon ihrem Ende entgegen. Wenn die "sturen Püttlacher" nicht mitzögen, drohte Landrat Dietel, dann würden die Zuschüsse des Freistaats eben für ein anderes Projekt "irgendwo an der Donau" verwendet. Und erklärte verärgert, er werde die Gegend nie wieder besuchen.

Als 1988 die Nachricht kam, dass tatsächlich keine Zuschüsse aus München zu erwarten waren, zog er die Reißleine und sagte das Vorhaben ab, während in Püttlach noch die Bodenuntersuchungen für den Staudamm liefen: "Die haben da draußen noch gebohrt", schmunzelt Haas, "da war die Sache schon vorbei."

Pläne für Flurbereinigung werfen neue Fragen auf

Zwei Gründe gibt es, die heute noch gelten. So gibt es in Püttlach selbst keine intensive Landwirtschaft. Die meisten Flächen werden im Nebenerwerb bewirtschaftet. Ein weiterer Grund sind die relativ großen Bereiche von Gemeindeflächen, die zwar extensiv bewirtschaftet werden, die aber niemandem wirklich gehören - und niemand ein Interesse hat, hier größer zu investieren. So hat sich bis heute hier ein hervorragender Artenreichtum an Tieren und Pflanzen erhalten, den wir anderswo vergebens suchen. Dazu hat auch beigetragen, dass etliche Wiesen über Naturschutzprogramme bewirtschaftet werden. Folglich nur richtig war, dass der engere Tal-Raum FFH-Gebiet wurde.

Doch die Zeiten bleiben nicht stehen: Zwei Projekte betreffen seit Kurzem diesen Raum (Stand 2018). So ist ein Flurbereinigungsverfahren angeordnet worden, was zu erheblichen Veränderungen führen könnte, je nachdem wie es durchgeführt wird. Andererseits hat der Wirtschaftsverband A9, ein Zusammenschluss von 18 Gemeinden in diesem Raum, sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen der Bauleitplanung anfallende Ausgleichsmaßnahmen lokal zu bündeln. Dazu ausgewählt wurde der Bereich rund um die Ortschaft Püttlach.

Hier wird gedanklich und organisatorisch absolutes Neuland betreten, und wir können gespannt sein, wie dies umgesetzt wird. Gleichzeitig könnte hier die Flurbereinigung hilfreich sein bei der Zurverfügungstellung von Ausgleichsflächen. Doch es kommt wie immer darauf, wie es gemacht wird. Der BUND Naturschutz jedenfalls bleibt an der Sache dran, zumal sich hier in unserem Eigentum drei Biotop-Flächen befinden.

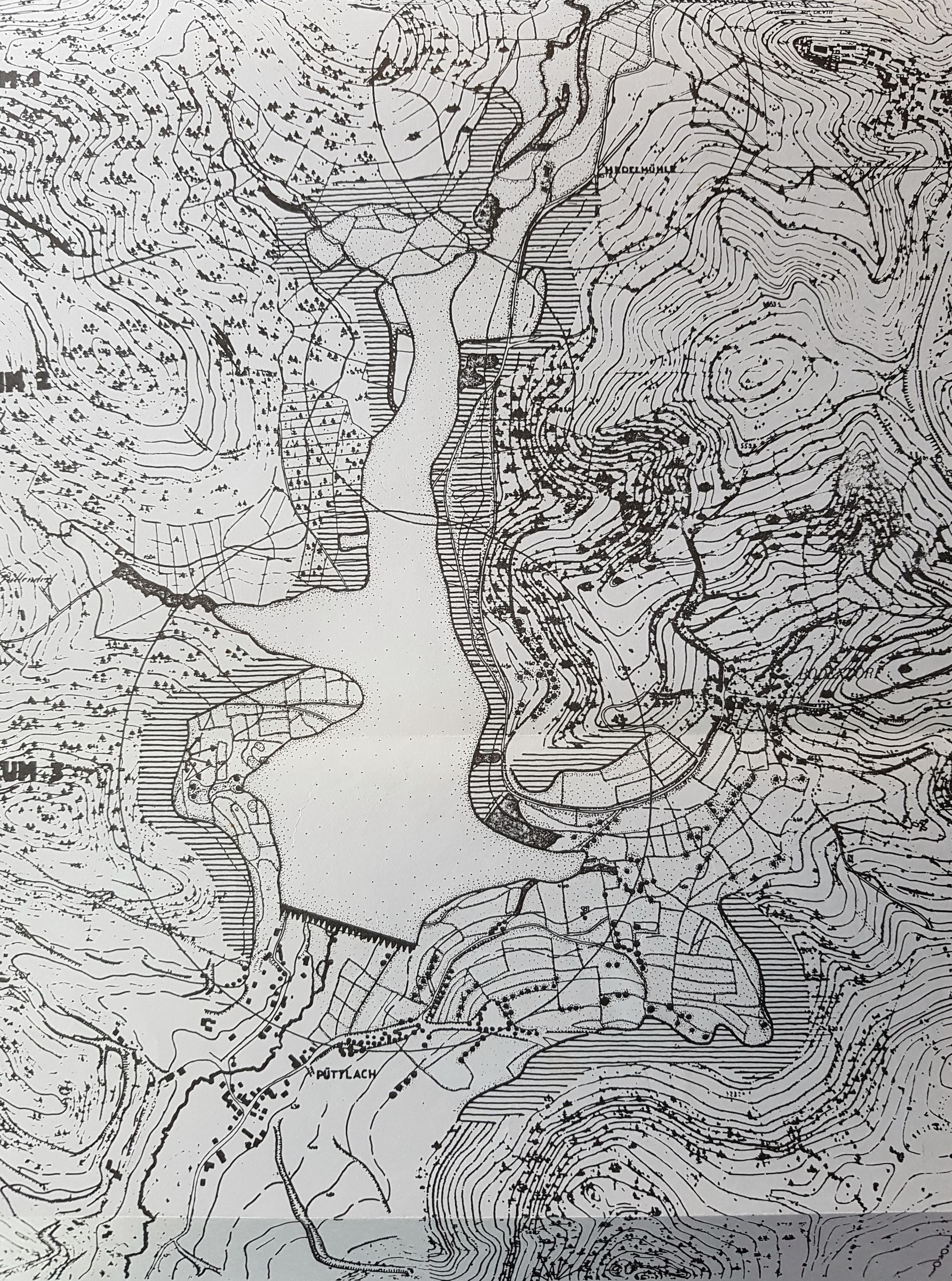

"Unterwasser-Wanderung" im nicht gebauten Speichersee im Püttlachtal

Wer sich das obere Püttlachtal mit eigenen Augen ansehen will, sollte nicht nach spektakulären Postkartenmotiven Ausschau halten wie ein paar Kilometer weiter unten in Pottenstein. Hier lohnt es sich, auf die kleinteiligen Felder und blütenreichen Wiesen zu achten.

Man kann dazu direkt von Püttlach auf der wenig befahrenen Teerstraße nach Norden gehen, in Richtung Hedelmühle, bis in deren Nähe der Stau gereicht hätte. Wäre der Stausee gebaut worden, würde unser heutiger Wanderweg weitestgehend unter Wasser verlaufen. Der erste größere Feldweg nach links lohnt einen Abstecher in blühende Hangwiesen.

Zurück auf der Straße können wir bei trockenem Wetter kurz nach einem Stichweg nach rechts über die Wiese zum großen, von Bäumen halb verdeckten Egloffsteiner Weiher abzweigen. Eine Brücke führt uns über die junge Püttlach. (Alternativ kann man auf der Straße weitergehen bis kurz vor der Hedelmühle und dann scharf rechts in die Straße nach Bodendorf einbiegen.)

Am südlichen Rand des Weihers geht ein Steig zur anderen Talseite, durch eine feuchte Senke, nach der wir auf einen Waldweg stoßen. Der trifft bald auf die Straße nach Bodendorf, der wir etwa 200 Meter folgen. Doch bevor wir den Ort erreichen, biegen wir scharf nach rechts in einen Weg, der erst hinunter und dann halblinks zu einem Wald hinaufführt. Dort rechts auf einen Wanderweg einschwenken (Blauer Ring), der uns nach etwa einem Kilometer zurück nach Püttlach führt.

Dort lohnt es sich unbedingt noch, am Feuerwehrhaus vorbei ein Stück den alten Kirchweg in das Buchtal zu gehen. Wo der Weg das Tal quert, liegen linker Hand die prächtigen und artenreichen Schmittwiesen, die der Kreisgruppe Bayreuth gehören und regelmäßig von ihr gepflegt werden. Es lockt, den idyllischen Weg noch ein Stück weiterzugehen, bevor wir nach Püttlach zurückkehren.

Mögliche Erweiterung: Abstecher nach Pottenstein

Wer noch mehr gehen möchte, kann dem Lauf der Püttlach circa zehn Kilometer bis nach Pottenstein folgen. Ab Püttlach nicht der Straße folgen, sondern rechts vom Feuerwehrhaus einer Straße auf der westlichen Talseite folgen, die nach den letzten Häusern in einen Feldweg am Waldrand entlang übergeht. Im Weiler Oberhauenstein überqueren wir die Fahrstraße, wechseln auf die östliche Seite der Püttlach und folgen ihrem Verlauf in südlicher Richtung, bis sie nach etwa einem Kilometer fast rechtwinklig nach Westen abbiegt.

Kurz danach steht ein erneuter Seitenwechsel an, und es geht mal rechts, mal links der Püttlach weiter auf schmalen Steigen bis Pottenstein. Stellenweise ist die Wegführung etwas schwierig zu erkennen, sodass eine gute Wanderkarte nicht schadet.

Eckdaten der Wanderung

- Ausgangspunkt: Püttlach, Gemeinde Pottenstein

- Länge: circa sechs Kilometer, beliebig erweiterbar (Fritsch-Karte Fränkische Schweiz Süd)

- Höhenunterschied: im Talbecken gering

- Wegcharakter: Teerstraße, Wald- und Feldwege, Steige

- Einkehr: Püttlach