- Home ›

- Spenden+Helfen ›

- Einsatz fürs Grüne Band 2023

Wie Ihre Spende dem Grünen Band 2023 geholfen hat

Das Grüne Band ist unser kostbares Naturerbe. Für viele gefährdete Pflanzen und Tiere ist es der letzte Rückzugsort. Mit Ihrer Hilfe gelingt es uns, dieses Band des Lebens zu bewahren und zu einem Rettungsnetz auszuweiten.

Flächenankäufe am Grünen Band

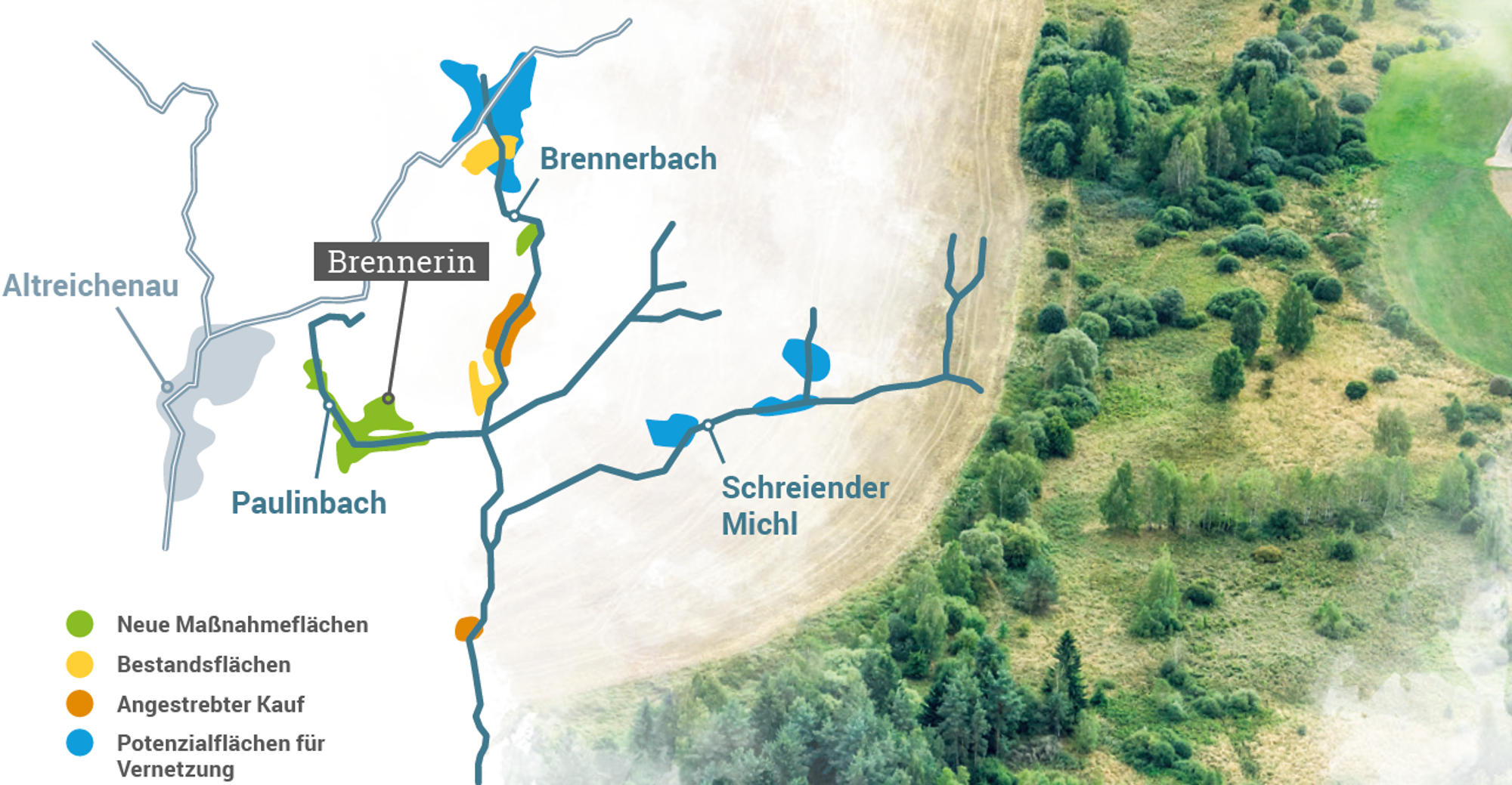

Im Sommer konnten wir im Bayerischen Wald im Gemeindegebiet Altreichenau drei Grundstücke mit insgesamt 2,1 Hektar Fläche erwerben. Sie liegen im Biotopverbund-Komplex „Brennerin“. Hier sind verschiedene offene und halboffene Flächen entlang von kleinen Fließgewässern miteinander verbunden. Darunter befinden sich auch die beiden orange markierten Grundstücke in der Karte unten. Hier können wir nun entlang des Brennerbaches Biotope für die Waldbirkenmaus (Bild oben) und viele andere seltene Arten schaffen und miteinander vernetzen. Die winzigen Nager sind auf ein vielfältiges Mosaik an Lebensräumen angewiesen: Moore oder sehr nasse Feuchtwiesen mit Hochstauden und Gestrüpp, insektenreiche Magerwiesen und Totholz. Als geschickte Kletterer haben sie in einem solchen Lebensraum ihre Nische gefunden.

Drei weitere insgesamt 1,7 Hektar große Flächen konnten wir im etwa 15 km nördlich gelegenen Gemeindegebiet von Philippsreut, direkt an der Grenze zu Tschechien, kaufen. Darunter sind Uferbereiche am Bach „Wagenwasser“ und Moorflächen. Die Waldbirkenmaus wurde auch hier nachgewiesen. Gleichzeitig schließen die Grundstücke Lücken im Gebiet eines großen grenzübergreifenden Moorschutz-Projektes. Die Ankäufe wurden gefördert durch das EU-Programm LIFE, den Bayerischen Naturschutzfonds und das Klimaprogramm Bayern (KLIP 2020). Spenden werden als Eigenanteil eingesetzt und wirken dabei praktisch wie ein Hebel.

Früher wurden die Auwiesen um den Bach „Wagenwasser“ als sogenannte Wässerwiesen bewirtschaftet. Die Bewässerung brachte unter anderem die Schneedecke im Frühjahr schneller zum Schmelzen und so die Natur früher zum Erwachen. Dies war nicht nur die Basis für eine dauerhaft ertragfähige Nutzung der Wiesen und die Haltung von Tieren, z. B. Rindern. Das zusätzliche künstliche Gewässersystem war ein Paradies für Steinkrebse, Muscheln, Libellen sowie Amphibien und vergrößerte damit auch das Jagdgebiet der Kreuzotter. Wiesenbrüter fanden in den Wiesen ein ideales Brutgebiet. Das mineralstoffreiche Bachwasser sorgte zudem für eine einzigartige Zusammensetzung der Pflanzenwelt.

Gleichzeitig verbesserten Wässerwiesen den Wasserrückhalt – wirksamer Hochwasserschutz gerade zur Schneeschmelze im Frühjahr und effektiv gegen sommerliche Trockenheit. In Bereichen, in denen sich das überschüssige Wasser nach dem Wässern staute, bildeten sich auch Moorflächen. Durch die große Fläche, die die Wässerwiesen einnahmen, wurde das Regionalklima feuchter. Der höhere jährliche Niederschlag trug wiederum zur Bildung von Mooren bei.

In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwand diese Form der Nutzung aufgrund der Mechanisierung und Intensivierung in der Landwirtschaft. Der Bereich um das Wagenwasser wurde durch Drainagen trockengelegt und in weiten Teilen mit Fichtenplantagen („Fichtenäckern“) bestockt. Diese extrem artenarmen Fichtenplantagen auf trockengelegten Feuchtwiesen und Mooren haben nichts mit einer natürlichen Waldentwicklung zu tun und sind in Zeiten des Klimawandels mit vermehrt auftretenden Dürren extrem anfällig für Borkenkäferbefall.

Viele moorbewohnende Tierarten sind auf eine abwechslungsreiche Struktur aus offenen Moorflächen und Moorwäldern mit vielen Übergangsstadien angewiesen.

Nach dem Erwerb der Flächen werden nun als erstes Drainagen entfernt und Gräben gedämmt, um eine vorsichtige Wiedervernässung der Flächen zu erreichen. Die dichten für diesen Standort ungeeigneten Fichtenanpflanzungen werden ausgedünnt und langfristig „umgebaut“ zu naturnahen Waldbereichen und Waldrändern. So können wieder lichte Moorwälder mit Moor-Birken und Spirken entstehen.

Geht doch: Landwirtschaft und Artenvielfalt am Grünen Band

Am Wagenwasser findet zur langfristigen Pflege und Offenhaltung von Wiesen eine extensive Beweidung mit Rindern statt.

Am Grünen Band in Rhön-Grabfeld an der Bayerisch-Thüringischen Grenze bringen wir Ackerbau und Biotopvernetzung unter einen Hut. In enger Kooperation mit Bäuerinnen und Bauern wurde ein Korridor von ca. 2 km Breite und 20 km Länge für die Vernetzung von Lebensräumen mit dem Grünen Band geschaffen.

In dem Korridor zum Biotopverbund wurden bislang 12,8 Hektar blühende, insektenfreundliche Alternativen zum Mais als Energiepflanze angesät. Überwiegend handelt es sich um den Veitshöchheimer Hanfmix, eine mehrjährige, biogastaugliche Blühmischung. Einmal etabliert, sind kaum Arbeitsgänge nötig. Die Ernte erfolgt nicht vor Juli. Daher bleiben zahlreiche Tierarten weitgehend ungestört. Bei der Auswertung der Feldversuche in Rhön-Grabfeld konnten 58 Wildbienenarten nachgewiesen werden, (davon 49 auf der Roten Liste), 388 Schmetterlingsarten (davon 57 auf der Roten Liste), 40 Vogelarten, darunter die Rote Liste Arten Bekassine, Bluthänfling und Neuntöter.

Die Felder liefern so neben Biomasse für die Stromerzeugung auch Lebensraum für Insekten und Vögel und fungieren damit als Trittstein-Biotope in der Agrarlandschaft. Im Gegensatz zum Mais zeigen sich zusätzlich positive Auswirkungen auf Bodenschutz und -fruchtbarkeit sowie verbesserten Wasserrückhalt. Es wurden 3,3 mal so viele Regenwürmer wie in benachbarten Maisäckern „gezählt“ und 69 Laufkäferarten nachgewiesen. Hinzu kommen eine intensive und tiefe Durchwurzelung, sehr gute Mykorrhizierung sowie eine hohe Artenzahl an Pilzen und Bakterien. Im Jahr 2022 kombinierten sechs Landwirte dabei Feldrandstreifen zu einem 2,4 km langen durchgehenden Blühstreifen.

Auch im Bayerischen Wald haben sich Landwirte von den Vorteilen des Veitshöchheimer Hanfmix überzeugen lassen und auf 5 Hektar Anbauversuche begonnen. Alle Versuchsflächen zeigten zuletzt eine sehr gute Bestandentwicklung und waren ausgesprochen blütenbunt.

Zudem konnten in der Region erste, nicht im Rahmen des Projekts entstandene Anbauflächen festgestellt werden - möglicherweise Frucht der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit.

Unser Projektmanager für die Quervernetzung Tobias Windmaißer wurde von der Landwirtschaftsschule Passau eingeladen. Dort gestaltet er zum Thema „Biotopverbund und Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft in der Landschaftspflege“ eine Unterrichtsstunde.

Im Frühjahr wurden im Rahmen einer Veranstaltung des Bio-Verbandes Naturland zwei Flächenbesichtigungen durchgeführt. Dabei ging es um die Bewirtschaftung von artenreichem Grünland in der Kulturlandschaft und Fördermöglichkeiten.

Aus der regelmäßigen Teilnahme am Landschaftspflegeforum ergeben sich stets Gespräche mit Landwirtinnen und Landwirten, die an Landschaftspflege oder naturschutzorientierter Bewirtschaftung interessiert sind.

In diesem Jahr wurde wieder zusammen mit dem Naturpark Bayerischer Wald eine Veranstaltungsreihe „Landschaftspflegeforum“ angeboten. Sie dient Landschaftspfleger*innen als Informations- und Austauschplattform und wurde gut angenommen. Wichtig für die Nachhaltigkeit des Projektes: Erste Projektflächen konnten in diesem Jahr in die angestrebte Folgepflege über die Landschaftspflegerichtlinie durch den Naturpark Bayerischer Wald überführt werden.

Lebensadern für unsere Artenvielfalt im Inneren Bayerischen Wald

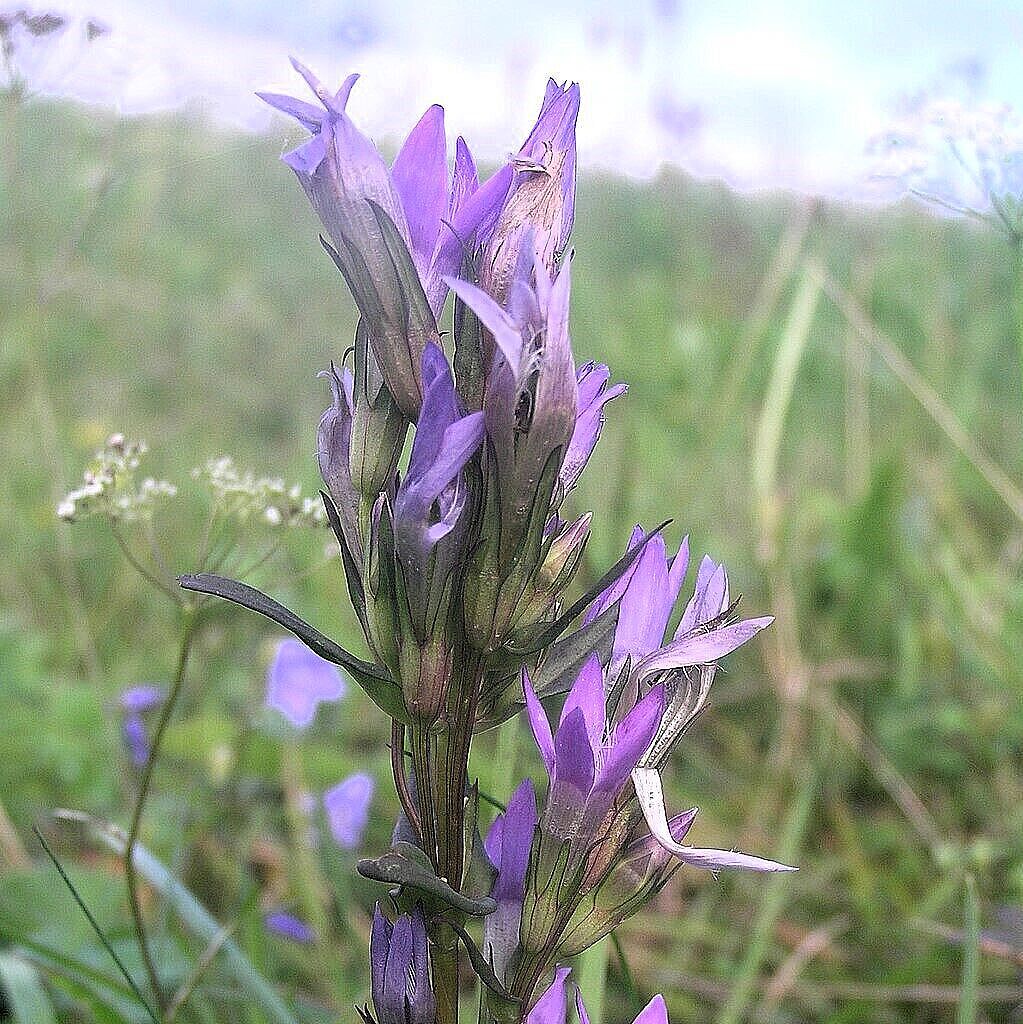

Arten wie Arnika und Weichhaariger Pippau werden als Verantwortungsarten bezeichnet. Da sie ihren ursprünglichen Verbreitungsraum bei uns haben, sind wir für diesen Teil des Naturerbes verantwortlich. Durch unsere Maßnahmen konnten die beiden Pflanzenpopulationen stabilisiert und teilweise neu etabliert werden. Um den Böhmischen Enzian zu schützen, tauschen wir uns regelmäßig mit den Kolleg*innen auf der tschechischen Seite des Grünen Bandes aus. Er ist eine endemischen Art, d.h. er kommt nur im Dreiländereck Tschechien-Bayern-Österreich vor, also dem Böhmer- und Bayerwald sowie dem angrenzenden Mühl- und Waldviertel.

Im bisherigen Verlauf des Projektes „Quervernetzung Grünes Band“ (gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt und durch den Bayerischen Naturschutzfonds) wurden alleine im Vernetzungsgebiet „Innerer Bayerischer Wald“ mittlerweile umfangreiche Arbeiten zur Renaturierung und Aufwertung von Biotopen auf insgesamt 5 Hektar abgeschlossen. Auf 44 Flächen mit etwa 74 Hektar wird aktuell daran gearbeitet.

Auf fast allen der Maßnahmenflächen wurden dabei Instandsetzung- und Erstpflege-Maßnahmen begonnen. Dazu gehören Mahd, Beweidung und das Entfernen von Gehölzen. Hinzu kommen gezielte Biotop- und Artenschutzmaßnahmen, wie die Befreiuung von Fels- und Lesesteinpartien von übermäßigem Bewuchs. So entstehen wichtige Plätze zum Sonnen für Reptilien und Amphibien. Zusätzlich wurden weitere Lesesteinstrukturen mit insgesamt über 150 Laufmeter als strukturelle Bereicherung aufgeschichtet. Auf mehreren Flächen wurden Kleingewässer, wie Tümpel und Reptilienhaufen aus Steinen, Wurzelstöcken und Ästen angelegt. Die Gewässer wurden erfreulicherweise rasch von den gewünschten Amphibien und Insekten besiedelt. Insbesondere die Habitate für die gefährdete Waldbirkenmaus (Sicista betulina, siehe Bild oben) wurden durch Freistellung und Entwicklungspflege ihrer Nahrungsräume aufgewertet.

Dr. Liana Geidezis, Leiterin Grünes Band Zentraleuropa

Hier finden Sie mehr über die „Lebensadern für unsere Artenvielfalt“, die Quervernetzung am Grünen Band im Inneren Bayerischen Wald und den Projektbericht 2022.

Ein bedeutender Schritt für das Grüne Band zum UNESCO Welterbe für Natur und Kultur

Deutschland wird der UNESCO im Januar 2024 das innerdeutsche Grüne Band als neues Welterbe vorschlagen. Bereits im letzten Jahr entschied die Umweltministerkonferenz die Aufnahme des innerdeutschen Grünen Bandes als Naturerbe in die deutsche UNESCO-Vorschlagsliste. Anfang Dezember 2023 stimmte nun auch die Kulturministerkonferenz einstimmig der Aufnahme auf die Naturerbe-Vorschlagsliste zu und sprach sich auch für die Weiterentwicklung als „gemischte Stätte“, als Weltnatur- und -kulturerbe aus.

Folgt die UNESCO dem deutschen Vorschlag, wäre das Grüne Band die erste deutsche gemischte Welterbestätte, weltweit gibt es davon 39, in Europa 9.

Das 1.393 km lange innerdeutsche Grüne Band beherbergt über 1.200 seltene und gefährdete Arten der Roten-Listen Deutschland. Es ist der einzige länderübergreifende Biotopverbund und Querschnitt durch fast alle deutschen Naturlandschaften. Das Grüne Band ist zudem Teil des 12.500 km langen „Green Belt Europe“. Der BUND Naturschutz hat das Grüne Band als Biotopverbund entlang der einstigen innerdeutschen Grenze im Jahr 1989 initiiert.

Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation und hat sich dem Erhalt des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verpflichtet. Welterbestätten können Zeugnisse vergangener Kulturen, materielle Spuren von Begegnungen und Austausch, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften sein. Ihnen gemeinsam ist ihr außergewöhnlicher universeller Wert, ihre Bedeutung nicht nur für lokale oder nationale Gemeinschaften, sondern für die gesamte Menschheit.