Müllverbrennungsanlage Eschenlohe: Einsatz gegen einen "Schandpfahl"

In den 1970er-Jahren soll nach dem Willen des damaligen Landrats, unterstützt vom Minister für Umweltfragen, am Rand des Murnauer Mooses eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden. Kritiker sprechen wegen des hohen Kamins von einem "Schandpfahl", der BUND Naturschutz protestiert aufs Schärfste gegen das Projekt und das Vorgehen der Befürworter. Mit Erfolg: Die Anlage wird nicht gebaut, das Murnauer Moos bei Eschenlohe bleibt erhalten.

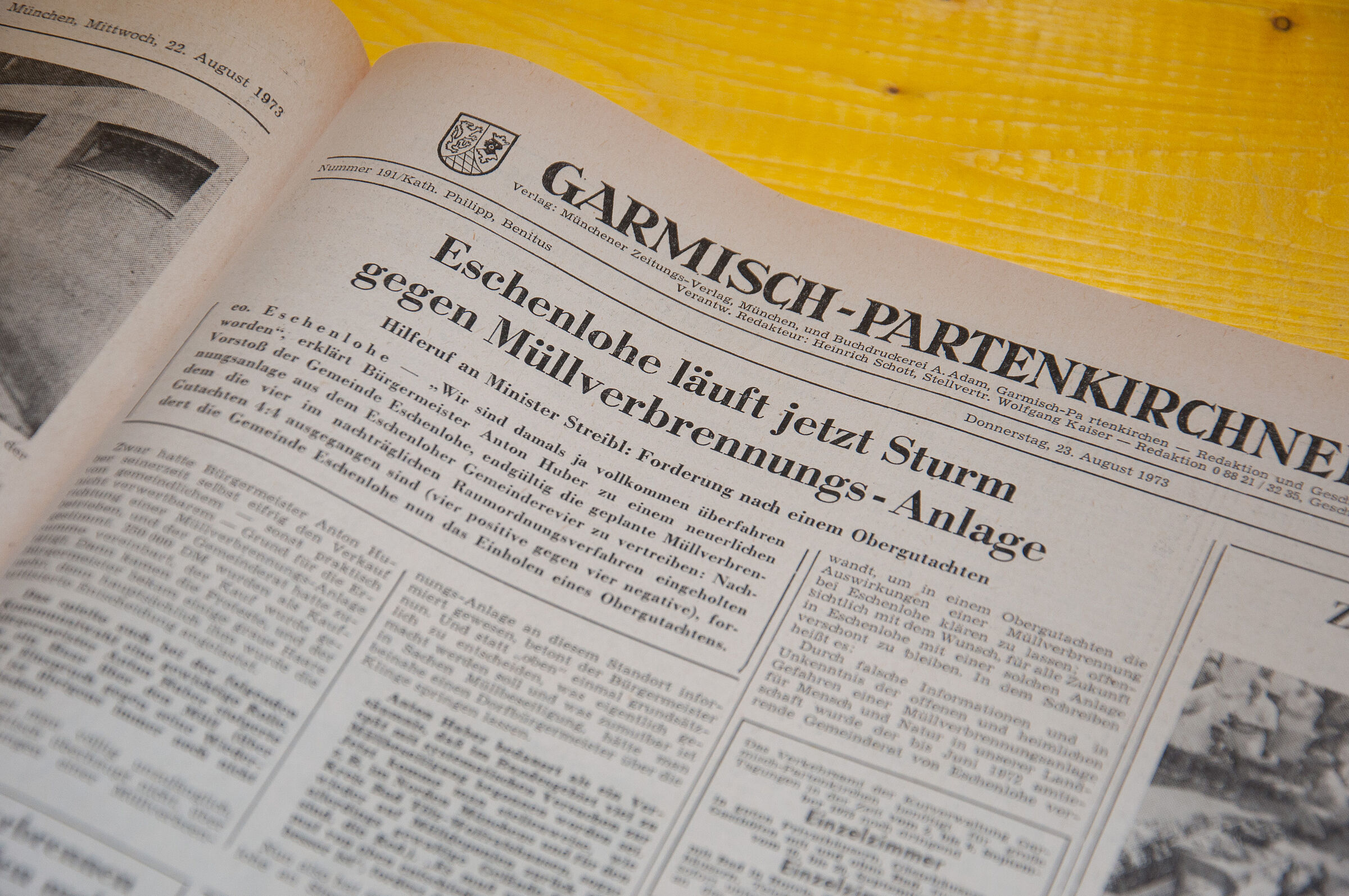

Der Garmisch-Partenkirchner Landrat Wilhelm Nau (CSU) zeigt sich am 30. August 1971 zuversichtlich: „Mit den Bauarbeiten (...) wird in aller Kürze begonnen“, teilt er dem Bayerischen Ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit. Da täuscht sich der Kommunalpolitiker. Mit den Bauarbeiten für eine Müllverbrennungsanlage (MVA) an der Bundesstraße 2 bei Eschenlohe wird nie begonnen. Das Projekt – Kritiker sprechen wegen des hohen Kamins von einem „Schandpfahl“ – scheitert.

Die Geschichte der MVA ist bisher nicht erforscht. Der Autor zog für diesen Beitrag vor allem Bestände des Bayerischen Hauptstaatsarchivs heran sowie in geringerem Umfang Unterlagen, die sich im Staatsarchiv München und im Marktarchiv Murnau befinden. Zudem wertete er Ausgaben des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts aus.

Die Ausgangslage

Das Problem mit der Müllbeseitigung besteht im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der 1970 insgesamt 16 Gemeinden und rund 64 000 Einwohner zählt, schon seit dem Ende der 1950er Jahre. Eine gemeinsame Lösung mit benachbarten Landkreisen klappt nicht. Eine Deponie in Spatzenhausen lehnen die Regierung und alle Fachstellen aus wasserwirtschaftlichen Gründen ab. Mülltransporte in eine entferntere Gegend kommen nicht in Betracht. Der Status Quo ist Anfang der 1970er Jahre, dass jeder Ort seine eigene Müllkippe hat. Die Müllbeseitigung „vollzieht sich auf fünfundzwanzig Tag und Nacht in Augenhöhe rauchenden und stinkenden Halden, die das Landschaftsbild erheblich stören und unser Erholungsgebiet entwerten. Ratten und Krähen, bekannt als Überträger von Krankheitskeimen, nehmen überhand. Das Grundwasser wird verseucht.“ So beschreibt Nau 1973 die Lage, um für die MVA in Eschenlohe zu werben.

Bereits 1971 beschließt der Kreistag dieses Projekt. Voraussetzung ist, dass „mit den Firmen Koppers-Wistra in Düsseldorf, Jakob Altvater & Co. in Bad Wurzach und der Gemeinde Eschenlohe annehmbare Vertragsbedingungen ausgehandelt werden können“. Die Anlage soll auch Randgemeinden der angrenzenden Landkreise zur Verfügung stehen.

Mit Erlass des Abfallbeseitigungsgesetzes vom Juni 1972 wurde die erste bundeseinheitliche Regelung auf diesem Gebiet geschaffen. „Dieses Gesetz schrieb vor, dass eine Beseitigung von Abfällen nur in besonders zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen behandelt werden durfte. Für die Beseitigung von Hausmüll war die nach Landesrecht zuständige Körperschaft zuständig (Kommune).“ In Bayern wurde die Abfallentsorgung erstmals mit dem Bayerischen Abfallgesetz vom Juni 1973 spezialgesetzlich geregelt. Darin wurden die Landkreise als beseitigungspflichtige Körperschaften bestimmt. Der Garmisch-Partenkirchner Kreistag beschloss also bereits zwei Jahre vor Inkrafttreten des Bayerischen Abfallgesetzes, eine zentrale MVA zu errichten. Möglicherweise deswegen, „weil in Kürze ohnehin eine gesetzliche Regelung zu erwarten sei“, wie es im Juni 1971 hieß.

Die Planung

Die MVA, in der man Hausmüll, Sperrmüll und Industriemüll verbrennen will, soll auf einem Industriegelände nördlich von Eschenlohe entstehen. Der Landkreis kauft dafür von der Gemeinde Eschenlohe für 250.000 D-Mark ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück. Zudem erwirbt er eine weitere Fläche (8000 Quadratmeter) für 160.000 D-Mark, wo Verbrennungsrückstände gelagert werden sollen. Die Firma Koppers-Wistra erstellt die Anlage nach dem System Volund, Kopenhagen. Die Bauzeit soll 18 Monate betragen. Die Kosten werden, Stand September 1971, auf insgesamt 8,2 Millionen D-Mark beziffert. Als Betreiber soll die Firma Jakob Altvater einsteigen. Der Landkreis hofft auf staatliche Zuschüsse. Es heißt, dass sich die Müllabfuhrkosten für die Haushalte etwa verdoppeln.

Die Kommunalpolitiker gehen sogar auf Reisen: Im Juni 1971 findet auf Einladung von Koppers-Wistra eine Informationsfahrt nach Dänemark statt. Daran nimmt ein Großteil der Bürgermeister und der Kreisausschuss-Mitglieder teil. Die Gruppe besichtigt Müllverbrennungsanlagen.

In der MVA Eschenlohe sind, wie die Lokalzeitung schreibt, nur ein, zwei Techniker erforderlich, „um von einem Steuerpult aus, das per Fernsehbild stetigen Einblick in den Verbrennungsvorgang gibt, die Anlage zu ,fahren'. Zwei Verbrennungsöfen, von denen einer pro Stunde drei Tonnen Müll schlucken kann, werden in kürzester Frist den Müll in anorganische Schlacke verwandeln, die nur noch zehn Prozent der per Fließband angelieferten Menge ausmacht. Nicht ganz hübsch dürfte nur der Kamin der Maschinerie sein, der mit seiner Höhe von 50 bis 70 Metern (!) ein neues ,Wahrzeichen' von Werdenfels wird.“ Mit einer Rauchgaswäsche sollen Abgasstoffe auf einen Bruchteil der zulässigen Werte reduziert werden.

Träger der Anlage wird der Landkreis oder ein noch zu gründender Zweckverband. Nur dann gibt es staatliche Fördergelder.

Erfolgreicher Widerstand

Gegen diese Pläne regt sich erheblicher Widerstand. Unter den Gegnern sind viele Bürger, der BUND Naturschutz, der Deutsche Naturschutzring, das Kuratorium Bad Murnau, die als „Mooshex“ bekannte Naturschützerin Ingeborg Haeckel, die das Murnauer Moos mehr als einmal gerettet hat, und der Deutsche Rat für Landespflege.

Die MVA erhält die Baugenehmigung, doch dagegen werden mehr als 80 Klagen erhoben. Es kommt zu einem Vergleich, dann wird der Standort Eschenlohe ganz fallen gelassen und die Anlage stattdessen an einem anderen Standort errichtet.

Vor allem der Garmisch-Partenkirchner Landrat Wilhelm Nau verfolgt die Planungen für den Bau der Anlage. Unterstützung holt er sich von Max Streibl, dem damaligen Minister für Umweltfragen. Auf Seiten der Gegner formiert sich ein breites Bündnis aus Bürgern und Verbänden.

Landrat Nau legt sich über Jahre ins Zeug, damit die Anlage gebaut wird. So schreibt er im Mai 1973 an Max Streibl, CSU-Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen: „Ein weiteres Hinausschieben des Vorhabens kann nicht mehr verantwortet werden.“ Das Raumordnungsverfahren „sollte ursprünglich in wenigen Wochen durchgezogen werden. Es ist leider heute noch nicht, fast 1 1/2 Jahre nach seiner Einleitung, abgeschlossen. Der Kreisausschuss hat sich aufgrund der von den Gegnern des Vorhabens gehegten Befürchtungen ohne Rücksicht auf die Mehrkosten entschlossen, die Anlage zusätzlich mit einer Rauchgaswäsche zu versehen, damit die Chloridemissionen auf ein Mindestmaß reduziert werden können und jegliche Klimabeeinflussung im negativen Sinn ausgeschlossen ist.“

Streibl, der aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Oberammergau) stammt, ist für die MVA. „Der Bau der Anlage hat weder eine Verunstaltung der Landschaft noch Nachteile für den Fremdenverkehr zur Folge. Das Biotop ,Murnauer Moos' wird durch die Abgase der Müllverbrennungsanlage keine negative Veränderung erfahren. Die Abfallverbrennungsanlage wird im Gegenteil die Möglichkeit bieten, wilde Müllkippen, die seit Jahrzehnten als Dauerbrenner Rauch, Gestank und Schadgase unmittelbar über dem Boden emittieren, zu beseitigen und in Zukunft nicht mehr entstehen zu lassen.“ Dem Naturschutz im Werdenfelser Land werde mit dem Bau ein „Dienst“ erwiesen. Auch Dr. Josef Vogl, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, zählt zu den Befürwortern: „Die Situation der Abfallbeseitigung ist nirgends in Bayern so schlecht wie im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.“ Darüber hinaus betont Vogl: „Die Höhe des Schornsteins schließe eine Konzentration von Schadstoffen am Boden und somit eine Gefahr für Mensch, Tier und Pflanze aus. Auch bei Föhn seien diese Abgase nicht meßbar. Die im Landkreis ansässigen Industriebetriebe hätten in dieser Hinsicht eine gefährlichere Wirkung.“

Landrat Nau rät Gegnern, in die Schweiz zu schauen. Dort gebe es eine große Zahl von Müllverbrennungsanlagen, „die fast ausschließlich in Wohngebieten stationiert seien. Er sei überzeugt, daß die fortschrittliche Schweiz nicht beabsichtige, auf fremdenverkehrsmäßigem Gebiet Selbstmord zu begehen. Man solle nicht vergessen, daß eine einzige brennende Müllhalde eine Luftverunreinigung bringe, die um ein Vielfaches höher liege, als bei der kontrollierten Verbrennung allen Mülls des Landkreises in einer MVA.“

Bund Naturschutz gemahnt an nachfolgende Generationen

Als die MVA-Pläne bekannt werden, regt sich Widerstand. Der BUND Naturschutz in Bayern protestiert aufs Schärfste: „Will man dieses wertvolle Naturgebilde und seine prächtige Bergumrahmung, das Eingangstor zum Werdenfelser Land, durch einen Gebäudekomplex mit einem mindestens 70 m hohen Schornstein für alle Zeiten verunstalten? Will man das vielgesungene Lied vom schönen Loisachtal künftig Lügen strafen? Wenn diese Anlage steht, gibt es keine Handhabe mehr, weitere Industrieanlagen im Randbereich des Murnauer Mooses zu verhindern. Der Platz bei Eschenlohe ist also ein Lückenbüßer, eine gewissenhafte, objektive Prüfung aller nur denkbaren sonstigen Standorte hat nicht stattgefunden.“

Der BUND Naturschutz bemängelt, dass kein Raumordnungsverfahren stattgefunden hat und keine Botaniker, Zoologen und Spezialmediziner herangezogen worden seien. „Gerade bei einer solch großen, folgenschweren und kostspieligen Anlage, die den Anforderungen noch vieler nachfolgenden Generationen Rechnung tragen muss, muss der Standort, zumal an einer so kritischen Stelle, von Anfang an gewissenhaft geprüft werden und zwar auch unter Mitwirkung aller langjährigen wirklichen Kenner des Gebietes. Der Plan ist aber im wesentlichen nur von dem örtlichen Bürgermeister und Gemeinderat, von dem Landrat und Kreistag ausgearbeitet und vorangetrieben worden. Die Absicht ist unverkennbar, dass hier vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen, bevor der gesetzlich vorgeschriebene Weg durchlaufen und alle Instanzen und Fachleute, auch die gegensätzlich eingestellten, gehört worden sind.“

Werde die Anlage gebaut, „wird die ganze weitere Naturschutzarbeit im Murnauer Moos in Frage gestellt und dieses herrliche einmalige Gebiet, diese wertvolle Erholungslandschaft für den gehetzten modernen Menschen, dieses interessante Studien- und Forschungsgebiet für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs der langsamen Vernichtung ausgeliefert. Die bayerische Staatsregierung und alle ihre Erklärungen und Bemühungen im Naturschutz werden dann unglaubwürdig.“

Bürger kritisieren Standortwahl und Auswirkungen

Auch „besorgte Bürger“ aus Eschenlohe melden sich zu Wort. Sie formulieren eine Resolution. Darin heißt es: „Eschenloher Bürger informiert euch! Schließt euch der Resolution vom 25.10.1971 der Murnauer Bürger wie folgt an.

- Im Murnauer Moos herrschen bekanntlich, insbesondere im Frühjahr und Herbst lang anhaltende Nebel, welche den Salzsäureniederschlag und sonstige Giftgase in konzentrierter Form über mehrere Tage in diesem Gebiet speichern werden. Unter solchen Witterungsverhältnissen festgehaltene Gasmengen müssen sich zwangsläufig auf die Gesundheit der hier lebenden Bürger auswirken.

- Auch die Terrainkuren der Siemens-Werke in der Gemeinde Eschenlohe sind in Frage gestellt. Ferner wird der Fremdenverkehr in dem Naherholungsraum vor München einen erheblichen Rückgang erleiden.

- Die Alm- und Grünlandwirtschaft wird durch den Salzsäureniederschlag auf die Dauer erheblich beeinträchtigt, wenn nicht gar unmöglich gemacht, auch unsere Nadelholzwälder sterben nach Aussage des Direktors von der Müllverbrennung Unterföhring ab. Außerdem wird der Gemüseanbau der Kleingärten in Frage gestellt.

- Zweifellos wird der ganze Haus- und Grundbesitz in der Nähe der Müllverbrennungsanlage fast gänzlich entwertet.

- Die geplante Müllverbrennungsanlage liegt in einem Hochwassergebiet. Bei Katastrophenfällen ist vorauszusehen, daß der lagernde Müll über einen großen Teil des Murnauer Mooses geschwemmt wird.

- Außerdem ist bekannt, wie vom Direktor der Müllverbrennung bestätigt wird, mit starker Lärm- und Geruchsbelästigung zu rechnen.

- In der Wahl des Standortes .. ist nicht von sach- und zweckdienlichen Gesichtspunkten ausgegangen worden, sondern das Füllen des Gemeindesäckels scheint hier offensichtlich eine wesentliche Rolle gespielt zu haben und ein Raumordnungsverfahren wurde von der Gemeindeaufsichtsbehörde nicht für notwendig gehalten.“

Breite Unterstützung für den Widerstand

In Murnau formiert sich ein Gremium für Umweltschutz. Der Vorsitzende Franz Jaeger beklagt: „Die Anlage ist ohne jegliche vorhergegangene Gutachten und Stellungnahmen der Fachbehörden in Auftrag gegeben worden.“ Und weiter: „Die Bemühungen des Gremiums sind von höchster Stelle fortgesetzt durch beschwichtigende Worte neutralisiert, z.T. sogar unterwandert worden.“ Er stellt die Frage: „Ist die geplante M.V.A. Eschenlohe als Alpenskandal zu bezeichnen, in dem die staatliche Manipulation dominiert?“ Jaeger weist den Vorwurf nachdrücklich zurück, „daß das Gremium eine Gruppe von Besserwissern sei, von übereifrigen Laien, die die Bevölkerung zu Unrecht beunruhigen u.a.m. Das Gremium hat von Anfang an die Bevölkerung nur nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage durch qualifizierte Experten aufgeklärt.“ Jaeger spricht darüber hinaus von einer Fehlplanung: „Ursprünglich sollte die Anlage 2,5 Millionen DM kosten, heute kostet sie bereits über acht Millionen DM“. Das Gremium für Umweltschutz erregt Aufsehen mit einem Testfeuer. Es wurde bei mittlerer Inversionslage nahe Eschenlohe entzündet und in Abständen fotografiert, wie sich der Rauch ausbreitet und im Tal hängen bleibt.

Der Biologe Prof. Dr. Wolfgang Engelhardt, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, kritisiert die Stelle, wo die MVA gebaut werden soll: „Der Standort ist als ausgesprochen schlecht zu bezeichnen, und zwar weil er mit einer Fläche von 1,8 ha bei weitem zu klein ist, der Grundwasserstand viel zu hoch liegt, der vorgesehene Platz zwischen Bundesstraße und Loisach eingepfercht ist, keine Möglichkeit für eine Großdeponie (Schlacke) geschaffen werden kann, die Zufahrt des Mülls und die Abfahrt der unverbrennbaren Reste eine starke zusätzliche verkehrsmäßige Belastung des sowieso engen Loisachtales darstellt.“ Engelhardt spricht sich für eine leistungsfähige Großanlage für die Kreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim und Bad Tölz aus. „Aber, auf der anderen Seite muß man als Fachmann auch ganz deutlich sagen, daß das Sankt-Florians-Prinzip uns nicht weiterführt. Die wilden Deponien im Landkreis müssen weg und es muss eine befriedigende Lösung gefunden werden.“

Auch das Kuratorium Bad Murnau sträubt sich gegen die MVA: „Mitten in der Silhouette des zwischen die Berge eingeschnittenen unvergleichlich schönen Loisachtales würde wie ein Schandpfahl für die Fremdenverkehrserwartungen der die Landschaft weithin verunstaltende hohe Kamin aufragen.“

Eine derartige MVA müsse mindestens in die „sich von Westen nach Osten erstreckende aufgelockerte Industriezone von Schongau über Peiting, Peißenberg, Weilheim, Penzberg, Geretsried, Rosenheim, Traunreut bis Burghausen verlegt werden. Dort bestehen auch bereits Industrieanlagen, welche die Energie- und Wärmekapazitäten einer Müllverbrennungsanlage sofort ausnutzen können.“

Die "Mooshex" Ingeborg Haeckel greift ein

Dr. Ingeborg Haeckel (1903-1994), von Gegnern "Mooshex" genannt, Murnauer Ortsbeauftragte für Naturschutz und stellvertretende Vorsitzende des Gremiums für Umweltschutz, wendet sich direkt an Minister Streibl: „Will sich die Bayerische Staatsregierung wirklich vor der ganzen Welt bloßstellen und ein so bedeutendes Schutzgebiet, das einzigartig in ganz Europa dasteht, preisgeben?“

Haeckel moniert unter anderem, dass die „ausgesprochen ungünstigen meteorologischen Verhältnisse bei Eschenlohe“ völlig übergangen worden seien, „d.h. die vorherrschenden nordsüdlichen und südnördlichen Luftströmungen, der Föhn, die starke Nebelbildung und vor allem die häufigen Inversionslagen“.

Die Murnauer Ehrenbürgerin, auch Ehrenmitglied beim BUND Naturschutz, setzt alle Hebel in Bewegung, um die MVA zu verhindern. Davon zeugt ein Karton in ihrem Nachlass. So kontaktiert sie zum Beispiel Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP). Den BN-Vorsitzenden Hubert Weinzierl tadelt Haeckel: „Der BUND Naturschutz hat sich in der Angelegenheit Müllverbrennungsanlage bisher nicht so eingesetzt, wie es die grundsätzliche Bedeutung dieses Vorhabens erforderte. Denn es geht um nicht weniger als die Freihaltung des gesamten deutschen Alpenraumes von derartigen Anlagen und von deren Folgen. Es geht aber auch um das Ansehen des BUND Naturschutz, das bereits in unserem Gebiet Einbußen erlitten hat und weitere schwere Einbußen erleiden wird, wenn es nicht gelingt, die Anlage aus Eschenlohe an einen anderen Ort zu verlegen.“ Die Rettung und der Schutzstatus des Murnauer Mooses sind vor allem Haeckel zu verdanken.

Der Deutsche Rat für Landespflege lehnt die MVA ebenfalls ab, die Industrie- und Handelskammer hält den Standort für ungeeignet. Die Gemeinde Eschenlohe ist erst dafür – und später dagegen. Im Dezember 1971 beantragt der Gemeinderat bei der Regierung von Oberbayern ein Raumordnungsverfahren. „Der Gemeinderat hat durch Mehrheitsbeschluss den Baugrund zu der vorgesehenen Anlage an den Landkreis veräußert. Ebenso wurde durch Mehrheitsbeschluß die bauliche Anlage bewilligt. Erst nachdem dies geschehen war, wurde in Murnau eine Aufklärungsversammlung durchgeführt. Eine Versammlung in Eschenlohe unter Teilnahme von Experten für Müllbeseitigung zeigte erst die große Problematik der Angelegenheit auf.“

In ganz Deutschland sei „kaum ein Ort denkbar, der unter dem Gesichtspunkt der Landschaftspflege für eine Müllverbrennungs-Anlage mit hohem Schornstein und Abgasentwicklung weniger geeignet wäre“, tut die Gemeinde kund.

Gemeinden wehren sich

In einem Schreiben an Streibl werden 1973 „falsche Informationen“ genannt und „Unkenntnis der offenen und heimlichen Gefahren“ einer MVA. Weiter heißt es darin, dass „dieser Gemeinderat, sollte Eschenlohe die Müllverbrennungsanlage aufgezwungen werden, alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zur Verhinderung der Müllverbrennungsanlage ausschöpfen wird“.

Die Gemeinde Eschenlohe hatte mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderats der Firma Jakob Altvater ein auf 99 Jahre befristetes Erbbaurecht eingeräumt. Es ist davon die Rede, dass der Landkreis mit dem Unternehmen auf die Dauer von zehn Jahren einen Betreibungsvertrag abschließt, „unter der Voraussetzung, das das Erbbaurecht an den Landkreis übertragen wird“. Im Januar 1973 wird bekannt, dass der Landkreis die 250 000 D-Mark für das Grundstück noch nicht an die Gemeinde Eschenlohe bezahlt und die Kommune ihrerseits 150 000 D-Mark an Kreisumlage noch nicht beglichen hat. Kurz darauf erklärt sich die Gemeinde bereit, die Fläche zurückzunehmen, wenn der Landkreis die Kosten wie Notargebühren trägt.

Der Gemeinderat Ohlstadt votiert Ende 1971 einstimmig gegen die MVA. Das Gremium beantragt ebenfalls ein Raumordnungsverfahren. Damit nicht genug: „Schwerste Bedenken“ hat auch das Forstamt. „Es ist aus zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen bekannt, dass mit den Rauchgasen von Müllverbrennungsanlagen insbesondere Chlorwasserstoff, daneben auch Schwefeldioxyd in einer Menge enthalten sind, die an anderen Orten bereits zu schweren Schädigungen der umgebenden Pflanzenwelt geführt haben. In vorliegendem Fall befinden sich in unmittelbarer Umgebung der geplanten Verbrennungsanlage sehr wüchsige und ertragreiche Bauernwaldungen der Gemeinden Eschenlohe und Ohlstadt.“ Der Landtagsabgeordnete Sepp Klasen (SPD) fordert, das Projekt müsse sofort gestoppt werden.

Landrat Nau behagt der Widerstand überhaupt nicht. In einem Schreiben an Minister Streibl äußert er sich kritisch und abschätzig über manche Gegner. „Wie Herr Bürgermeister Riedl/Unterammergau gelegentlich geäußert hat, ist oder war Herr Jaeger Vorsitzender der Jusos in Murnau. Er versuche krampfhaft eine politische Plattform zu gewinnen und dabei scheint ihm die Protestaktion gegen die MVA der geeignete Nährboden zu sein. Ich habe überhaupt den Eindruck gewonnen, daß die Gegner der MVA im Raum Murnau weitgehend in linken Kreisen zu suchen sind. Ich glaube nicht fehlzugehen, daß die ,schweigende Mehrheit' sowohl in unserem Landkreis, als auch im Raume Murnau die Errichtung der MVA billigt und daß es nur ein kleiner Kreis von Wichtigtuern und deren Mitläufern ist, die nun meinen, wieder einmal das demokratische Prinzip (mit kleineren und größeren Seitenhieben gegen die CSU) strapazieren zu müssen.“ Nau bittet Streibl „inständig“, dem Raumordnungsverfahren nicht stattzugeben. In einer handschriftlichen Notiz offenbart sich Naus Ärger: „Jetzt prüfen wir schon über 10 Jahre. Wie lange noch? Sollen wir warten bis ein Verfahren entwickelt ist, wonach man den Müll auf den Mond schießen kann!?!“

Gutachter unterschiedlicher Meinung

Diverse Gutachten werden eingeholt: Vier stehen der MVA positiv, vier negativ gegenüber. Die Gemeinde Eschenlohe fordert daher ein so genanntes Obergutachten. 1975 beklagt der BUND Naturschutz: „Das von Herrn Staatsminister Streibl in richtiger Erkenntnis ausdrücklich zugesagte Obergutachten von namhaften neutralen außerbayerischen Fachwissenschaftlern ist leider nicht in Auftrag gegeben worden.“

Immer wieder ist auch von möglichen Alternativ-Standorten die Rede. Im August 1973 lehnt der Penzberger Stadtrat einstimmig eine Müllbeseitigungsanlage in seinem Stadtgebiet ab. Zuvor hatten Penzberger Bürger eine Resolution verabschiedet. Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zeichnet sich eine Lösung in Form einer Deponie ab. Sie soll bei Gut Sterz in der Gemeinde Herrnhausen entstehen. Auch eine Deponie in Peißenberg ist Thema, doch es gibt Widerstände. Auf Peißenberg bezieht sich auch Franz Jaeger in einem Schreiben an den CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Der Murnauer klagt, es gebe leider „noch immer engstirnige Ehrgeizlinge, die versuchen, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit dem Baubeginn einer eigenen Anlage (Eschenlohe) vor der Realisierung der MVA Peißenberg durchzukommen.“

Darüber hinaus gibt es Debatten über eine Mülldeponie in Kiesgruben bei Spatzenhausen/Obersöchering im benachbarten Landkreis Weilheim-Schongau als Ersatz für eine Verbrennungsanlage. Doch die Chancen stehen Anfang 1974 nicht gut. „Die Vertreter der Landesämter für Umweltschutz sowie für Wasserversorgung und Gewässerschutz wie auch das Wasserwirtschaftsamt warnten übereinstimmend davor, mit einer Deponie ein großes und für die Versorgung des Großraumes Weilheim enorm wichtiges Wasservorkommen durch eine Deponie zu gefährden. Wesentlich günstiger beurteilte das Geologische Landesamt das Vorhaben.“

Standort Schwaiganger als Alternative?

In das Raumordnungsverfahren bringt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Variante Schwaiganger ein. Diese „wird sich infolge der außerordentlich starken Widerstände, insbesondere durch den Grundstückseigentümer (Landwirtschaftsministerium), das Wasserwirtschaftsamt und die Bundeswehr kaum verwirklichen lassen“, mutmaßt Landrat Nau. Der Standort, der sich in der Nähe des Gestüts Schwaiganger befindet, wird besichtigt. „Nach übereinstimmender Auffassung würde sich dieser Platz sogar besser als jener in Eschenlohe für die Errichtung einer MVA eignen.“ In einem mit dem Hinweis „Vertraulich!“ versehenen Aktenvermerk von Amtsrat Willy Treiß, Müll-Sachbearbeiter im Landratsamt, heißt es: „Bei der zu erwartenden Besprechung aller beteiligten Behörden und der Ortsbesichtigung in Eschenlohe sollte zunächst dieser Standort nicht erwähnt, sondern lediglich in Reserve gehalten werden. Erst wenn sich zeigt, daß nach Anhörung aller Beteiligten und abschließender Diskussion der Standort Eschenlohe abgelehnt werden muß, sollte die Variante ins Gespräch gebracht werden. Es wäre zweckmäßig, wenn Herr Staatsminister Streibl vorsorglich mit Herrn Staatsminister Dr. Eisenmann des Landwirtschaftsministeriums Gespräche aufnimmt, damit der Platz in Schwaiganger für das Vorhaben des Landkreises gesichert werden kann.“ Das Grundstück – eine aufgelassene Kiesgrube – ist circa 20 000 bis 25 000 Quadratmeter groß.

Die Regierung von Oberbayern lädt für 25. Januar 1973 zu einer Besprechung auf die Kreut-Alm ein. Dabei stellt sich heraus, „dass der Großteil der Behörden und Institutionen, die bezüglich des Standortes Eschenlohe eine ablehnende Stellungnahme abgegeben haben, zugleich den Standort Schwaiganger ablehnen. Außerdem ergibt sich bei Schwaiganger das Problem, dass dieser Standort im äußersten Schutzbereich eines Munitionsdepots der Bundeswehr liegt. Das Bundesverteidigungsministerium gab deshalb zu erkennen, dass es bei der Errichtung der geplanten Anlage in Schwaiganger sich nicht mehr in der Lage sähe, die geplante Erweiterung des Munitionsdepots durchzuführen und deshalb das ehemalige Projekt der Errichtung eines Munitionsdepots zwischen Krün und Wallgau wieder aufgegriffen werden müßte.“

Neben Schwaiganger wird noch über andere Varianten bei Eschenlohe gesprochen. Vertreter des Landratsamts besichtigen den „großen Waldfleck“ an der Straße nach Grafenaschau und einen Standort im Laber-Laine-Tal zwischen Höllenstein und Rappenschrofen.

Ende 1973 befasst sich der Kreistag einmal mehr mit der MVA. Das Gremium beschließt auf Antrag von Garmisch-Partenkirchens Bürgermeister Toni Neidlinger (CSU) dreierlei: Es ist zu klären, wo die Abfallprodukte (Schlacke) deponiert und wie lang sie dort abgelegt werden können; es muss geprüft werden, was die Schlackendeponie und die Verbrennung kosten; es ist zu untersuchen, ob nicht doch auch mit einer so genannten Rottedeponie gearbeitet werden könnte.

Das Ende der geplanten Müllverbrennungsanlage Eschenlohe

Das Verfahren läuft nicht im Sinne von Landrat Nau. „Die ganze Angelegenheit ist nun Jahre verschleppt und dadurch erheblich verteuert worden. Ich halte es für unverantwortlich, weiter zuzuwarten und das Problem aussichtslos vor sich herzuschieben.“ Schließlich werden die Pläne für die Müllverbrennungsanlage Eschenlohe fallen gelassen. Der Müll kommt nach Schwaiganger – einem aus Sicht des BUND Naturschutz ebenfalls ungeeigneten Standort.

Im April 1974 wird ein Planfeststellungsverfahren für Eschenlohe beantragt. Nau hofft, dass es „alsbald und positiv abgeschlossen wird, damit noch im Frühjahr 1975, nach über 3-jähriger Verzögerung, mit den Bauarbeiten endlich begonnen werden kann“. Der Landrat wird ungeduldig. Zwei Monate später erklärt er: „Eine weitere Verzögerung erscheint unverantwortlich. Die Kosten des Vorhabens haben sich bereits verdoppelt. Die beteiligten Dienststellen werden deshalb dringend gebeten, das Vorhaben des Landkreises bestmöglich zu unterstützen und das laufende Verfahren zu beschleunigen.“

Im November 1974 erreichen die Kosten ein Niveau von 14,4 Millionen D-Mark. Der Landkreis beantragt ein staatliches Darlehen von 5,78 Millionen D-Mark.

80 Klagen gegen die MVA Eschenlohe

Ende 1975 rechnet der BUND Naturschutz damit, dass die MVA bald genehmigt wird. „Diese Entscheidung erfolgt in erster Linie aus politischen Gründen und aus Gründen des Prestiges, in zweiter Linie, weil man keinen anderen Weg sieht und zu suchen bereit ist, um den derzeitigen Müllnotstand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu beheben. Eschenlohe als Standort wurde seinerzeit nicht ,gewählt', sondern es war der einzige Ort im Landkreis, der aus Unkenntnis der Folgen das Vorhaben nicht von vornherein ablehnte.“ Eine MVA bei Eschenlohe sieht der BUND Naturschutz „nach wie vor als eine ausgesprochene Fehlplanung an. Sie kann vom Standpunkt des Naturschutzes aus nicht verantwortet werden. Müllverbrennungsanlagen gehören nicht in die Alpen!“.

1977 wird verkündet, dass sämtliche Deponien, bis auf vier, geschlossen werden. Zuständig fürs obere Loisachtal ist die Deponie am Lachen in Garmisch-Partenkirchen, fürs Ammertal der Oberammergauer Platz, fürs Isartal die Deponie am Isarhorn und für den Murnauer Raum eine aufgelassene Kiesgrube bei Aidling. Hintergrund: Ab Juni 1977 war der Landkreis nun tatsächlich für den Müll zuständig. Denn das Bayerische Abfallgesetz vom Juni 1973 enthielt eine Übergangsvorschrift. Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes traten die Landkreise voll in die Beseitigungspflicht ein.

Mit Bescheid vom 10. Mai 1976 wird der Planfeststellungsbeschluss für die MVA Eschenlohe erlassen, die MVA ist also genehmigt. Dagegen werden mehr als 80 Klagen erhoben. „Zwar hätte der Landkreis die sofortige Vollziehung des angefochtenen Beschlusses beantragen können; dies hätte aber zur Voraussetzung gehabt, daß sich der Landkreis hätte verpflichten müssen, für den Fall des Unterliegens in der Hauptsache alle Baumaßnahmen auf eigene Kosten rückgängig zu machen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Aufgrund der finanziellen Tragweite mußte eine solche Zusicherung zwingend unterbleiben, d.h., die gerichtliche Klärung musste abgewartet werden. Sie ist bis heute nicht erfolgt“, notiert Landrat Nau 1982. Bereits im Jahr 1978 sehen laut Naturschützerin Dr. Haeckel „auch die maßgebenden Vertreter der Behörden die unverantwortlichen Folgen einer Planung an dieser Stelle ein – und die Anlage wurde nicht gebaut“.

Bei einem Vergleich verpflichtet sich der Landkreis 1980, an die Firma Koppers-Wistra einen Betrag von 497 200 D-Mark zu bezahlen. Insgesamt kostet es den Landkreis rund 2,2 Millionen D-Mark, aus dem Vertrag mit dem Ofenbauer auszusteigen. Das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt schreibt 1981 von einem „Staatsbegräbnis erster Klasse“. Die Überschrift lautet „Müllverbrennung schluckt zwei Millionen und der Kreis hat gar nichts davon". 1985 ist gar von 2,9 Millionen D-Mark die Rede.

Altlandrat Nau wettert noch 1987 in einem Leserbrief mit Bezug auf die Proteste Anfang der 1970er Jahre, dass „plötzlich falsche Propheten aufgestanden“ seien und „das Projekt verteufelt“ hätten. Franz Jaeger vom Gremium für Umweltschutz wehrt sich gegen diese Zuschreibungen.

Der Müll kommt nach Schwaiganger

Nachdem es mit der MVA in Eschenlohe nichts wird, nimmt die Kreispolitik den Standort Schwaiganger ins Visier. Ende 1979 beschließt der Kreistag einstimmig, die Kiesgrube Lutz-Pech zur Mülldeponie auszubauen – vorbehaltlich des laufenden Raumordnungsverfahrens. Dagegen sind der BUND Naturschutz, das Gremium für Umweltschutz und das Gestüt Schwaiganger.

Die Deponie Schwaiganger wird zwischen 1983 und 1994 mit rund 480 000 Kubikmeter Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen verfüllt. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 5,1 Hektar. In den Jahren 1995 bis 1999 wird die Deponie komplett saniert und zwischen 2002 und 2005 abgedichtet. Ab 2012 erweitert man sie. Dieser Schritt dient dazu, inerte Abfälle zu entsorgen. Die Deponie Schwaiganger ist eine Deponie der Deponieklasse II. Das heißt, dort kann vor allem belastetes Material (zum Beispiel Asbest, künstliche Mineralfasern oder belasteter Bauschutt) abgelagert werden.

Fazit

Der Streit um die MVA Eschenlohe hat den Landkreis Garmisch-Partenkirchen viel Geld gekostet. Ein gesteigertes Umweltbewusstsein sowie der Widerstand von Naturschützern und Gemeinden waren dafür verantwortlich, dass das Projekt zu Fall gebracht wurde. Die Bedenken waren begründet. Man stelle sich vor, am Tor zum Werdenfelser Land würde heute eine solche Anlage stehen mit einem 60 Meter hohen Kamin oder mehreren solcher Gebilde. Dem Murnauer Moos, größtes zusammenhängendes, noch weitgehend ursprüngliches Moorgebiet Mitteleuropas, wäre die MVA mit Sicherheit auch nicht zuträglich gewesen.